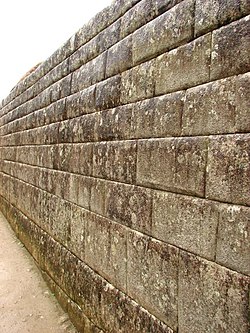

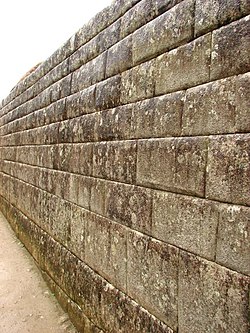

マチュ・ピチュの石壁(インカ壁)。切石積みになっている。

マチュ・ピチュの石壁(インカ壁)。切石積みになっている。 切石積み(きりいしづみ、ashlar)とは、正方形や長方形に切り出した石を積んで作った壁、またはそのような石工。切石積みのブロックは大きめの直方体で、各面が平らで角が直角になるように削って作られている。英語圏では、ブロックの高さが30cm以上(通常35cm程度)のものを "ashlar" と呼び、それ未満のものは "small ashlar" と呼ぶ。

切石積みは、煉瓦の代替として古い建築物の建設によく使われた。一般に外面は滑らかで、金属櫛を使って小さな溝をつけて装飾とすることもある。このような装飾が可能なのは、切石が比較的柔らかい石の場合である。この装飾を "mason's drag" と呼ぶ[1]。

範囲

この用語は、エーゲ文明の精巧な石積みなどを指すのによく使われるが、上述した英語圏での "ashlar" より大きいものが多い。例えば、ミケーネ文明の蜂窩状墳墓の擬似ドームは切石積みになっている。ドームを形成する切石は上にいくに従って小さくなっていて、頂上に冠石 (capstone) がある[2]。蜂窩状墳墓のドームは真のドームではなく、持送りアーチを使っている。

切石積みは、ミノア文明のクノッソスやファイストスの宮殿建築の外装にもよく使われている。これらは紀元前1700年から紀元前1450年のものである。

関連項目

脚注・出典

[脚注の使い方]

- ^ “The Conservation Glossary”. University of Dundee. 2009年5月4日閲覧。

- ^ Preziosi, D.; Hitchcock, L.A. (1999). Aegean Art and Architecture. Oxford History of Art. pp. 175–6

|

|---|

| 種類 | - 石彫刻(英語版)

- ドライストーン (石積)(英語版)

- レターカット(英語版)

- 記念碑石工(英語版)

- 石像

- Slipform

- Snecked

|

|---|

| 素材 | |

|---|

| 道具 | - アングルグラインダー(英語版)

- びしゃん

- セラミックタイルカッター(英語版)

- 鏨

- つりくさび(英語版)

- 静的破砕剤

- くさび

- セリ矢(英語版)

- Stonemason's hammer

- 金ごて

- 直定規

- 星取り機(英語版)

|

|---|

| テクニック | - 組積造

- バーナー仕上げ(英語版)

- Flushwork

- 石器作り(英語版)

- 多角形建築(英語版)

- モルタル補修(英語版)

- スキャブリング(英語版)

- 山形目地仕上げ(英語版)

- 石材の表面加工(ドイツ語版)

|

|---|

| 製造物 | |

|---|

| 組織 | - International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers

- Master of Work to the Crown of Scotland

- Mason Contractors Association of America

- Operative Plasterers' and Cement Masons' International Association

- Worshipful Company of Masons

|

|---|

カテゴリ カテゴリ |