Villa gallo-romaine de Lamarque

| Villa gallo-romaine de Lamarque | ||

tête de la statue de Marc Aurèle | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays |  Empire romain Empire romain | |

| Province romaine | Gaule aquitaine | |

| Chef-lieu de Civitas | Aginnum | |

| Localisation | située à 6 km au sud-est d'Aginnum (Agen)[1] | |

| Type | Villa romaine (Pars domistica, pars agricola et pars urbana) | |

| Coordonnées | 44° 10′ 31″ nord, 0° 41′ 44″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Empire romain

| ||

modifier  | ||

À l'époque de la Rome antique, la villa gallo-romaine de Lamarque était une villa située à six kilomètres au sud-est d'Aginnum, dans la province de la Gaule aquitaine[2],[3],[1].

Six campagnes de fouilles, menées de 1986 à 2000, ont mis au jour les vestiges d'une villa aristocratique au lieu-dit Lamarque, sur la commune de Castelculier (Lot-et-Garonne). Sa construction, datée de la fin du Ier siècle, s'est poursuivie jusqu'au Ve[3].

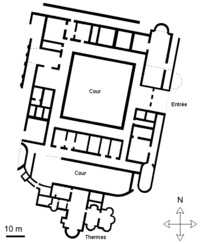

Le site était une ferme organisée autour de la partie résidentielle et thermale (pars urbana), avec des terres cultivées (pars agricola) et des ouvriers (pars domistica)[4]. Seule une infime partie a fait l’objet de prospections, soit une partie de l’aille sud-ouest de la pars urbana, sur environ 3 500 m2, où se trouvait l’ensemble quasi complet de la zone thermale[3].

Construite sur l'emplacement d'une exploitation gauloise du Ier siècle av. J.-C.[n 1], la villa fut habitée après la période gallo-romaine, au moins jusqu'au VIe siècle[6].

Histoire et archéologie

Boudon de Saint-Amans livra la première étude scientifique du site au XIXe siècle[7]. On lui doit la découverte de ses systèmes de chauffage par hypocauste, de mosaïques et de pièces de monnaie[7],[8].

Le site, qui s'élevait au lieu-dit Lamarque, fut étudié au XIXe siècle, mais il fallut attendre des fouilles approfondies de la fin du XXe siècle pour mesurer l'importance du site. En 1970, une statue de Minerve acéphale était découverte.

La villa était à son apogée au IVe siècle[4]. Elle s'étendait alors sur 1,5 hectare[4]. Elle possédait une zone thermale de plus de 3 500 m²[4],[3] qui a été dégagée à partir de 1986. Aucune villa en Aquitaine ne possédait des thermes romains d'une telle dimension.

Après la période gallo-romaine, le site fut transformé. Au VIe siècle, le marbre des colonnes et des statues servit à la construction d'un four à chaux, La chaux devait être acheminée par voie fluviale jusqu'à Aginnum où elle devait être revendue sur le marché ou servir à la construction de bâtiments[9].

C'est dans une tombe mérovingienne du VIe siècle qu'on a retrouvé une statue de Marc Aurèle[10].

Outre son importance pour l'étude de l'habitat rural antique, le site s'est révélé très utile pour la phase de transition Antiquité/Moyen Âge[11].

Culture

Dans les années 2000, le site était rebaptisé Villascopia à des fins touristiques. La présentation s'appuyait sur la projection d'un film intitulé « Les Thermes de Victorianus », une fiction qui s'inspirait de la vie de personnages réels : Paulin de Pella, le narrateur, était le personnage central de l'histoire. À 80 ans et au crépuscule de sa vie, il rédigeait ses mémoires en se souvenant qu'en l'an 389, alors qu'il n'avait que 14 ans, il s'était rendu à Castelculier, en compagnie de son grand-père, le poète Ausone chez un ami nommé Sévérus, le propriétaire de la villa. À l'occasion d'un somptueux banquet, Paulin s'était lié d'amitié avec Victorianus et Sabina, les enfants de la maison. Passionné d'architecture, Victorianus était à l'origine de la création des thermes de la villa…

En 2014, les bénédictins de Saint-Pierre-de-Clairac voyaient dans ce lieu un lien avec Foy d'Agen : « Foy est de notre région par sa naissance, vers 291, dans une noble famille gallo-romaine : elle a pu voir le jour dans une immense villa comme celle de Lamarque, à Castelculier, commune sur laquelle notre monastère est aussi implanté »[12].

Notes et références

Notes

- ↑ Comme sur d'autres sites de l'Agenais : Sainte-Radegonde à Bon-Encontre, Dolmayrac au Passage d'Agen, Coulès-Falmont à Roquefort[5]…

Références

- ↑ a et b Jacques 1999, p. 100.

- ↑ Stéphanus 2009.

- ↑ a b c et d Gras 2008.

- ↑ a b c et d Mairie de Castelculier 2021, p. 2.

- ↑ Jacques 1999, p. 105.

- ↑ Mairie de Castelculier 2021, p. 2 et 4.

- ↑ a et b Mairie de Castelculier 2021, p. 3.

- ↑ Boudon de Saint-Amans 1821-1826.

- ↑ Kristensen et Stirling 2016, p. 55-56.

- ↑ Mairie de Castelculier 2021, p. 4.

- ↑ Jacques 1999, p. 103.

- ↑ Fr. Jean-Baptiste 2014, p. 4.

Sources

- Boudon de Saint-Amans, Essai sur les antiquités du département de Lot-et-Garonne, Paris, Impr. de Smith, 1821-1826 (BNF 36476135)

- Philippe Jacques, « Castelculier : Lamarque », dans Aquitaine. Service régional de l'archéologie, Aquitaine : Bilan scientifique 1998, Bordeaux, Imprimerie La Nef-Chastrusse, , 100-103 p. (ISSN 1240-6066, lire en ligne).

- Claude Gras, « Castelculier – Lamarque », Archéologie de la France – Informations (AdlFI), OpenEdition Journals, (ISSN 2114-0502, lire en ligne).

- Mairie de Castelculier, « Site archéologieque : La villa gallo-romaine de Lamarque » [PDF], .

- Fr. Jean-Baptiste, « Les saints d’Aquitaine : Sainte Foy », La lettre aux amis, no 16, (lire en ligne [PDF]).

- (en) Troels Myrup Kristensen et Lea Stirling, The Afterlife of Greek and Roman Sculpture : Late Antique Responses and Practices, Ann Arbor, Michigan, University of Michigan Press, (ISBN 9780472119691, OCLC 957959598, lire en ligne).

- Francis Stéphanus, « La villa gallo-romaine de Lamarque, commune de Castelculier (47) : de la mise au jour à la mise en scène », Revue de l'Agenais, no 136, , p. 263-282

Voir aussi

Portail de Lot-et-Garonne

Portail de Lot-et-Garonne  Portail de l’archéologie

Portail de l’archéologie  Portail de la Rome antique

Portail de la Rome antique