Représentation des femmes en Occident

Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections « Bibliographie », « Sources » ou « Liens externes » ().

Vous pouvez améliorer la vérifiabilité en associant ces informations à des références à l'aide d'appels de notes.

Cet article est consacré aux images de la femme en Occident.

Préhistoire

Au Paléolithique supérieur ont été sculptées des figurines féminines que les archéologues ont surnommé Vénus paléolithiques. Elles datent pour la plupart du gravettien, comme les Vénus de Willendorf ou de Lespugue. Leurs formes rondes et ventrues ont conduit certains auteurs à y voir un culte de la fertilité ou de la Déesse-Mère, sans possibilité toutefois de démonstration scientifique ; d'autant plus qu'elles coexistent avec des représentations schématiques longilignes.

Durant les périodes plus récentes, des figures minces et dansantes sont représentées sur les parois des grottes ou sur les rochers. C'est le cas dans le Levant espagnol ou, au Néolithique, sur les parois sahariennes ornées de femmes sur leur monture.

Antiquité

Grecque

Le patriarcat émergeant relègue les femmes dans le gynécée. L'image de la femme léguée à l'Occident est essentiellement un produit masculin. Strictement confinées au domaine de la reproduction de l'espèce, les Grecs idéalisèrent celles qu'ils ne considéraient pas exclusivement vouées à celle-ci : elles devinrent autant d'allégories sous forme de déesses, de nymphes et d'ondines. Ces représentations sont spécialisées dans une fonction sociale. Athéna, Démeter, Artémis sont toujours représentées avec les deux robes superposées de la femme grecque ; seule Aphrodite, représentée comme une jeune femme et souvent avec son fils Éros, est « surprise » nue au sortir du bain. Les femmes humaines sont représentées dans leur vêtement et attitude ordinaire, à l'âge de leur décès dans la sculpture funéraire, ou dansantes et dénudées dans le culte de Pan.

L'exploration, au XIXe siècle, de l'antiquité grecque sélectionne ces représentations, pour ne conserver que ce qui convient à l'époque. On apprécie alors surtout les nudités qui correspondent à l'idée de l'antique que les sculpteurs modernes ont produite depuis la Renaissance. L'idéalisation de la femme en fait un faire-valoir du héros, figure centrale et acteur principal des récits. Pénélope attend au foyer, et comme la Belle Hélène, prépare le « repos du guerrier ». C'est cependant sous des traits féminins allégoriques des « Victoires », comme celle de Samothrace, qu'ils nous légueront malgré eux l'image d'une féminité forte.

En remontant aux premières représentations de la sexualité occidentale, on trouve un satyre poilu et jubilant, aux pieds de bouc, poursuivant une nymphe gracieuse, tantôt joyeuse tantôt effarouchée ou apeurée, semblant parfois lui indiquer le buisson dans lequel elle va se cacher, exprimant souvent la crainte du viol imminent.

Celte

On possède peu de représentations de femmes celtes, dont Diodore de Sicile écrit qu'elles étaient non seulement les égales des hommes en stature, mais aussi en courage[1]. Mentionnons certaines pièces de monnaie celtes avec une femme, torse nu, sur un cheval[2]. On ne sait pas si ces personnages féminins sont des déesses ou des guerrières.

Romaine

À la suite de la Grèce antique, dieux et déesses tutélaires peuplent le panthéon de la Rome Antique. La sexualité est bien assumée par le polythéisme romain. La christianisation va mettre un terme aux licences païennes.

Une certaine perception de la femme restera cependant en Italie, berceau de la pensée occidentale d'aujourd'hui. Jusqu'à la Renaissance, la seule représentation de femme autorisée par le dogme est celle de la Madone, seule rédemption à la faute originelle des filles d'Ève. Vierge à l'enfant qui va donner des dauphins infantiles, recherchant le sein nourricier qu'une image maternelle toute-puissante voudra bien leur donner.

Moyen Âge

Dans l'Occident chrétien médiéval, le sens du péché originel et son expiation changent la sexualité. Les ecclésiastiques moralisent considérablement les rapports de l'intersubjectivité sexuée en introduisant des thèmes de pureté[3] liée à la virginité et la Marie, creusant le fossé entre les hommes et les femmes de la société médiévale. L'image de la femme est ramenée à cette icône et à cette croyance fondatrice à laquelle aucune mère ne correspond : ce point de vue a pour effet de rendre responsable du péché originel la moitié de l'humanité. La seule aventure que peut vivre la femme est l'adultère, que la réprobation sociétale remplit de danger.

Renaissance

Le printemps de Botticelli amène un regard nouveau sur la femme. Art profane ou sacré, Vénus ou Vierge Marie, la subtilité artistique nous fait douter. La Vénus de Botticelli apporte à l'Occident un sens nouveau de la beauté, sa naissance accompagne le printemps, archétype d'une belle jeune femme blonde aux cheveux longs, à la peau claire et aux mensurations proportionnées.

Contribuant également à cette fin du monopole de l'image de la femme liée à la religion, se développe la peinture de portraits de dames nobles, présentés dans les cours d'Europe afin de conclure mariages et alliances. Une fois mariée, la Dame est représentée avec un petit chien de compagnie ou une hermine (telle la dame du même nom de Léonard de Vinci), symbole de la fidélité de la dame. Le petit animal endormi symbolise une sexualité apaisée dans le mariage.

XVIIe siècle et XVIIIe siècle

-

Mistress and Maid (Dame et sa servante), tableau de Johannes Vermeer, vers 1666-1667.

Mistress and Maid (Dame et sa servante), tableau de Johannes Vermeer, vers 1666-1667. -

Les Trois Grâces de Peter Paul Rubens, (1636-1638)

Les Trois Grâces de Peter Paul Rubens, (1636-1638) -

Élisabeth Vigée Le Brun, Autoportrait, 1790

Élisabeth Vigée Le Brun, Autoportrait, 1790

Au fil du temps, les tableaux représentent moins une idée allégorique et davantage une femme réelle, la personnalité propre du sujet prend de l'essor. Les retours sur la mythologie classique sont néanmoins les passages obligés des artistes faisant leurs humanités. Assez tard, Rubens modifie la perception du corps avec ses trois grâces (1636-1638).

L'art de l'âge industriel (XIXe siècle)

L'âge industriel rénove les stéréotypes littéraires féminins. Deux de ces types populaires concernent les artistes : le modèle féminin et la grisette.

Le dandysme provoquant représenté dans le tableau d’Édouard Manet Le Déjeuner sur l'herbe (achevé en 1863) montre une licence nouvelle des mœurs dans la société bourgeoise « engoncée » du XIXe siècle. Des peintres néoclassiques se joignent alors aux impressionnistes pour explorer les émotions humaines et les traduire sur la toile. La féminité leur permet de trouver ces expressions, elle leur est une source d'inspiration permettant de revenir à une image traditionnelle de la femme.

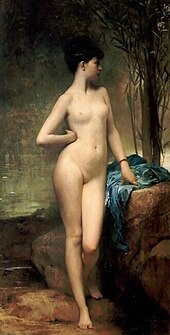

Deux représentations du corps féminin dominent : le portrait où se montre l'expression du visage et la richesse du vêtement, et le nu féminin représentant une figure lisse de jeune femme dans une pose classique.

- Quelques œuvres d'art

-

Le Déjeuner sur l'herbe, Édouard Manet, 1863.

Le Déjeuner sur l'herbe, Édouard Manet, 1863. -

Les yeux clos, Odilon Redon, 1890.

Les yeux clos, Odilon Redon, 1890. -

Femmes de Tahiti, ou Sur la plage, Paul Gauguin, 1891.

Femmes de Tahiti, ou Sur la plage, Paul Gauguin, 1891. -

Le Corsage rayé, Édouard Vuillard, 1895.

Le Corsage rayé, Édouard Vuillard, 1895.

- Quelques affiches publicitaires

-

Affiche pour les "Motocycles Comiot", Paris, 1899, par Théophile Alexandre Steinlen.

Affiche pour les "Motocycles Comiot", Paris, 1899, par Théophile Alexandre Steinlen. -

Affiche publicitaire pour le Salon des Cent de 1901, par Alfons Mucha.

Affiche publicitaire pour le Salon des Cent de 1901, par Alfons Mucha. -

Affiche pour le Salon des cent , 1897, par Louis Rhead.

Affiche pour le Salon des cent , 1897, par Louis Rhead.

- Quelques photographies

-

Le British Ladies' Football Club (The North team), en 1895, une équipe de football féminin.

Le British Ladies' Football Club (The North team), en 1895, une équipe de football féminin.

Le XXe siècle

-

Affiche "Concours internationaux d'escrime", pour l'Exposition universelle de 1900, par Jean de Paleologue.

Affiche "Concours internationaux d'escrime", pour l'Exposition universelle de 1900, par Jean de Paleologue.

Années 1910

-

Couverture du magazine américain « Life » en 1913. L'un des personnages féminins porte une pancarte « Nous voulons nos droits ».

Couverture du magazine américain « Life » en 1913. L'un des personnages féminins porte une pancarte « Nous voulons nos droits ». -

« The Modern Woman » (la femme moderne), une page pro-suffrage féminin dans l'hebdomadaire américain « Judge Magazine » et contenant un dessin d'humour par Lou Rogers. Publié en 1913.

« The Modern Woman » (la femme moderne), une page pro-suffrage féminin dans l'hebdomadaire américain « Judge Magazine » et contenant un dessin d'humour par Lou Rogers. Publié en 1913. -

"Munitionettes" en mai 1917 dans une usine Vickers.

"Munitionettes" en mai 1917 dans une usine Vickers.

Années 1920

-

L'aviatrice française Maryse Bastié à ses débuts, carte postale des années 1920.

L'aviatrice française Maryse Bastié à ses débuts, carte postale des années 1920. -

Une garçonne des années 1920 : Where there's smoke there's fire (Il n'y a pas de fumée sans feu) par Russell Patterson.

Une garçonne des années 1920 : Where there's smoke there's fire (Il n'y a pas de fumée sans feu) par Russell Patterson.

Années 1930

-

Affiche politique soviétique de 1931. Réseau de crèches, jardins d'enfants, cantines, laveries pour assurer la participation des femmes à la construction socialiste.

Affiche politique soviétique de 1931. Réseau de crèches, jardins d'enfants, cantines, laveries pour assurer la participation des femmes à la construction socialiste. -

Publicité utilisant l'image et la renommée de l'aviatrice Hélène Boucher : "Pour connaître les joies de la vitesse sur la route, Hélène Boucher, la célèbre aviatrice, la plus rapide du monde, ne pouvait choisir que la sportive et fougueuse 6 cylindres Vivasport Renault".

Publicité utilisant l'image et la renommée de l'aviatrice Hélène Boucher : "Pour connaître les joies de la vitesse sur la route, Hélène Boucher, la célèbre aviatrice, la plus rapide du monde, ne pouvait choisir que la sportive et fougueuse 6 cylindres Vivasport Renault".

Années 1940

-

A Day in the Life of a Wartime Housewife- Everyday Life in London, England, 1941 (Un jour/Day dans la vie d'une femme au foyer en temps de guerre - vie de tous les jours à Londres, Angleterre, 1941). Madame Day met la table en prévision du dîner (...) : elle attend son mari, le lieutenant de la marine Kenneth Day (...).

A Day in the Life of a Wartime Housewife- Everyday Life in London, England, 1941 (Un jour/Day dans la vie d'une femme au foyer en temps de guerre - vie de tous les jours à Londres, Angleterre, 1941). Madame Day met la table en prévision du dîner (...) : elle attend son mari, le lieutenant de la marine Kenneth Day (...). -

A Day in the Life of a Wartime Housewife - Everyday Life in London, England, 1941. Madame Day est aidée par une conductrice dans le bus qui va l'emmener au travail.

A Day in the Life of a Wartime Housewife - Everyday Life in London, England, 1941. Madame Day est aidée par une conductrice dans le bus qui va l'emmener au travail. -

A Day in the Life of a Wartime Housewife - Everyday Life in London, England, 1941. Madame Day et des collègues au bureau.

A Day in the Life of a Wartime Housewife - Everyday Life in London, England, 1941. Madame Day et des collègues au bureau.

Années 1950

-

Photographie de Marilyn Monroe en couverture du magazine américain "New York Sunday News", 1952.

Photographie de Marilyn Monroe en couverture du magazine américain "New York Sunday News", 1952.

Années 1960

Par son rapport de copinage antiséduction, la garçonne brise les tabous entre les sexes et parle franchement à ses interlocuteurs. Elle préfigure la conquête des cénacles réservés aux hommes, la révolution est proche. Jeanne Moreau dans Jules et Jim sous la caméra de Truffaut fut une Gavroche insaisissable autant que convoitée, qui devint icône.

Années 1990

Années 2000

L'image publicitaire

Aux États-Unis, le rapport à l'image est brut et direct : une Cindy Crawford distribue de grandes feuilles de papier blanc à un parterre de cadres réunis et gagnés à sa cause. L'image conquérante, au sourire carnassier et aux dents hyper blanches, où la femme triomphe d'un éclat de rire, connaît cependant un désenchantement en Europe.

Divers types féminins adulés des maîtres du marketing et de l'agit-prop : voir l'article publisexisme.

Aujourd'hui

À travers les médias modernes, l'image de la femme est présente dans les arts, les productions commerciales, la communication, mais elle peut ne pas être conforme à la réalité, notamment avec les films X et aux publicités car elle véhicule un idéal, un fantasme sexuel, un symbole, et toute une multitude d'éléments.[réf. nécessaire]

La frontière entre érotisme et pornographie n'est pas toujours très nette, dépendant de plusieurs interprétations des sens de ces mots (art/commercial ; suggestion/représentation ; émotions/désir). L'image donnée de la femme dans la pornographie la présente comme un objet de désir, sans rendre compte d'une dimension affective.

The Dinner Party est une œuvre artistique réalisée par l'artiste féministe américaine Judy Chicago entre 1974 et 1979. Cette œuvre se présente sous la forme d'une table triangulaire de 39 convives (13 par côté). Chaque convive étant une femme, figure historique ou mythique. Les noms des 999 autres femmes figurent sur le socle de l'œuvre.

Voir aussi

Bibliographie

- Virginie Barré, Sylvie Debras, Natacha Henry et Monique Trancart (préface Benoîte Groult), Dites-le avec des femmes, le sexisme ordinaire dans les médias, CFD/AFJ, 1999.

- Françoise Collin, Evelyne Pisier et Eleni Varikas (éd.), Les Femmes de Platon à Derrida, anthologie critique, Paris, Dalloz, 2011.

- Danielle Jonckers, Renée Carré et Marie-Claude Dupré (dir.), Femmes plurielles : représentations des femmes, Maison des sciences de l'homme, 2000.

- Georges Duby et Michelle Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, 5 tomes, Paris, Plon, 1990-1992 ; Perrin "tempus", 2002.

- Brigitte Gresy, L'Image des femmes dans la publicité, La Documentation française, 2001.

- Jean-Claude Kaufmann, Corps de femmes, regards d'hommes, Pocket, 1998.

- Philippe Perrot, Le Corps féminin : XVIIIe et XlXe siècles, le travail des apparences, Seuil « Points Histoire », 1991.

- Bruno Remaury, Le Beau Sexe faible, les images du corps féminin entre cosmétique et santé, Grasset, coll. « Partage du savoir », 2000.

- Giulia Sissa, L'Âme est un corps de femme, Odile Jacob, 2000.

- Onze nouvelles études sur l'image de la femme dans la littérature française du dix-septième siècle, éd. Wolfgang Leiner, (Tübingen : G. Narr), Paris, J.-M. Place, coll. Études littéraires françaises, 1984, 144 p.

- Claudine Cohen, La Femme des origines : images de la femme dans la préhistoire occidentale, Paris, Belin-Herscher, DL 2003, 191 p.

Articles connexes

- Articles génériques : Stéréotype | Catégorie:Stéréotype féminin | Genre et médias | Pouvoir | Image | Femme | Séduction | Regard

- Contexte : Machisme | Sexisme | Marchandisation

- Psychanalyse : Image mentale | Image du corps

- Égyptologie : Place de la femme dans l'Égypte antique

- Autoportrait féminin en peinture

- Représentation des femmes dans la bande dessinée

- Traitement des femmes dans les médias de masse (en)

Lien externe

- [vidéo] Women in Art sur YouTube.com

Notes et références

- ↑ (en) T. G. E. Powell, The Celts, Thames and Huston, (1re éd. 1958), p. 76.

- ↑ Paul-Marie Duval, Monnaies gauloises et mythes celtiques, Paris, Herrmann, 1987.

- ↑ Uta Ranke-Heinemann, Des eunuques pour le Royaume des Cieux

Portail des femmes et du féminisme

Portail des femmes et du féminisme  Portail de la sociologie

Portail de la sociologie  Portail de la politique

Portail de la politique  Portail de l’histoire

Portail de l’histoire  Portail de la philosophie

Portail de la philosophie  Portail des médias

Portail des médias  Portail des arts

Portail des arts