Phare Amédée

Pour les articles homonymes, voir Amédée.

Cet article est une ébauche concernant un phare, l’océan Pacifique et la Nouvelle-Calédonie.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

| Coordonnées | 22° 28′ 38″ S, 166° 28′ 05″ E  |

|---|---|

| Site | |

| Localisation |

| Architecte | |

|---|---|

| Construction | 1862 (mis en service en 1865) |

| Automatisation | oui (depuis 1985) |

| Gardienné | non |

| Visiteurs | oui |

| Hauteur | 56 m |

|---|---|

| Hauteur focale | 100 m  |

| Élévation | 55 m |

| Marches | 247  |

| Matériau | fonte et fer puddlé (d)  |

| Lanterne | 30 000 cd |

|---|---|

| Intensité lumineuse | 30 000 candela  |

| Optique | 0,25 m de distance focale (tournante) |

| Portée | 24,5 milles marins (45,4 km) |

| Feux | 2 éclats blancs, 15 s |

| Aide sonore | non |

| ARLHS | NCA001  |

|---|---|

| Amirauté | K4802.1  |

| List of Lights | 68627  |

| MarineTraffic | 1000016402  |

| NGA | 111-3644  |

|

|

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

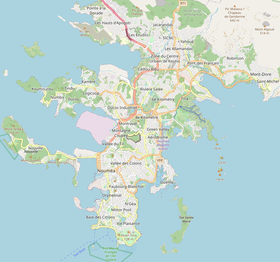

Le phare Amédée est situé sur l'îlot Amédée, au large de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique. Il balise l'entrée du port, par la passe de Boulari, entre le grand récif Aboré et le récif Kwé.

Construction

Dès 1859, pour la sécurisation de l'entrée au port de Nouméa, le gouverneur de Nouvelle-Calédonie, souhaite l'établissement d'un phare. La réalisation semblant difficile sur place, la construction d'un édifice métallique en métropole est préconisée par le service des phares et balises. Les plans sont réalisés par le directeur des phares Léonce Reynaud qui imagine notamment une ossature métallique intérieure distincte de l'enveloppe extérieure afin de lutter contre la corrosion que risque d'impliquer le climat tropical de la nouvelle colonie française. Ces plans, considérés comme une prouesse technique à l'époque, sont présentés à l'exposition universelle de 1862, à Londres.

L'ouvrage est réalisé aux ateliers Rigolet des Buttes Chaumont à Paris, monté une première fois pour vérification à La Villette entre juillet 1862 et juin 1864, puis démonté pour son embarquement par la mer. La conduite des travaux de construction de ce phare a été supervisée par un conducteur des Ponts et Chaussées, Stanislas Bertin, à la demande du comte de Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine de Napoléon III. Les travaux de réalisation sur place avec l'aide de militaires et de Mélanésiens dureront dix mois, de janvier à . Henry Lepaute établit les mécanismes de rotation et les systèmes optiques conçus par Augustin Fresnel[1].

Il est inauguré le (jour de la fête de l'impératrice Eugénie)[2]. Éclairé avec une lampe à huile de colza à l'origine, puis en 1952 par un système à pétrole vaporisé avant d'être électrifié en 1985.

Un phare métallique quasiment identique fut construit entre 1867 et 1868 par les mêmes ateliers et inauguré le , le phare des Roches-Douvres dans les Côtes-d'Armor, détruit en par la Wehrmacht et remplacé dans les années 1950 par une tour en pierre de taille de granite rose[3],[4].

Histoire

L'ouvrage est réalisé aux ateliers Rigolet des Buttes Chaumont à Paris, monté une première fois pour vérification à La Villette entre juillet 1862 et juin 1864, puis démonté pour son embarquement par la mer. La conduite des travaux de construction de ce phare a été supervisée par un conducteur des Ponts et Chaussées, Stanislas Bertin, à la demande du comte de Chasseloup-Laubat, le ministre de la Marine de Napoléon III. Les travaux de réalisation sur place avec l'aide de militaires et de Mélanésiens dureront dix mois, de janvier à novembre 1865. Il est inauguré le 15 novembre 1865 (jour de la fête de l'impératrice Eugénie). On l’éclairait avec une lampe à huile de colza à l'origine, puis en 1952 par un système à pétrole vaporisé avant d'être électrifié en 1985. Enfin, ce fut Henry Lepaute qui établit les systèmes de rotation et les systèmes optiques conçus par Augustin Fresnel.

Phare actuel

C'est une grande tour métallique en fer puddlé peinte en blanc. Sa lanterne, optique tournante de 0,25 m de distance focale avec une portée de 24,5 milles nautiques, est accessible par un escalier à vis de 247 marches[5],[6].

C'est le seul grand phare métallique de France[Note 1] depuis la destruction du phare des Roches-Douvres en 1944 et considéré comme le deuxième plus haut phare de ce type au monde, derrière le phare néerlandais Lange Jaap.

L'îlot Amédée est en zone naturelle protégée, une partie de l'îlot n'est pas accessible pour protéger les eaux. Le phare se visite et est même un haut lieu touristique dans les environs directs de Nouméa, accessible depuis le chef-lieu grâce au navire Mary-D Dolphin[7]. En plus du phare, cet îlot est aussi l'hôte d'une radio balise (MD / 383 kHz) destinée aux avions.

Le phare possède un bureau de poste et a son propre cachet[8]

Architecture et aménagement

Fonctionnement

Le phare dans la culture populaire

Vues du phare

- Le phare Amédée

-

Entrée du phare

Entrée du phare -

Vue du phare depuis la mer

Vue du phare depuis la mer - Ponton de l'ilot Amédée

Notes et références

Notes

- ↑ Il subsiste encore en France cinq autres petits phares métalliques : deux petits phares jumeaux construits par Gustave Eiffel et Louis Sautter en 1876 et en 1878 : l'un se trouve dans le port de Moguériec (Finistère) et l'autre se trouve dans le vieux port de Menton (Alpes-Maritimes). Trois autres petits phares sont toujours en place comme à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), le feu de Fromentine (Vendée) et le fanal de Portrieux à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d’Armor).

Références

- ↑ González Macías, Atlas des phares du bout du monde, Autrement, 2021, p. 20

- ↑ Site de l'IFREMER

- ↑ Page sur le phare des Roches-Douvres sur un site sur les phares de France

- ↑ Vincent Guigueno, « Le Phare en pièces détachées, Amédée et les tours métalliques du XIXe siècle », sur journals.openedition.org, (consulté le ).

- ↑ « Phare Amédée », sur www.province-sud.nc (consulté le ).

- ↑ Pauline, « Phare Amédée », sur www.pharesdefrance.fr (consulté le ).

- ↑ Visite du phare de l'îlot Amédée

- ↑ González Macías, Atlas des phares du bout du monde, Autrement, 2021, p. 22

Voir aussi

- Émile Allard, Les phares : histoire, construction, éclairage, Paris, J. Rothschild éditeur, (lire en ligne), planche 9

Articles connexes

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Le Phare Amédée, sur Wikimedia Commons

- Visiter Le Phare Amédée (Office de Tourisme de la Province Sud)

- Photo aérienne de l'îlot Amédée et du phare

- « 30 000 bougies pour les 140 ans du phare Amédée », sur Ifremer, (consulté le )

- Ressource relative à l'architecture

:

: - Structurae

v · m Phares de la France d'outre-mer | |

|---|---|

| Guadeloupe et dépendances | |

| Guyane |

|

| Martinique | |

| Nouvelle-Calédonie | Amédée |

| Polynésie française | |

| La Réunion |

|

| Saint-Barthélemy |

|

| Saint-Pierre-et-Miquelon |

|

Phares de France :

| |

Portail des phares

Portail des phares  Portail de l’océan Pacifique

Portail de l’océan Pacifique  Portail des monuments historiques français

Portail des monuments historiques français  Portail de la Nouvelle-Calédonie

Portail de la Nouvelle-Calédonie