Littérature mexicaine

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?

La littérature mexicaine est l'une des plus prolifiques et influentes littératures de langue espagnole au même titre que les littératures espagnole, argentine et cubaine. Elle a nourri et nourrit encore des auteurs internationalement reconnus comme Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Amado Nervo et plusieurs autres.

Histoire

La littérature mexicaine trouve ses racines dans les littératures autochtones d'Amérique centrale. Cependant, avec l'arrivée des espagnols, il y eut un processus d'hybridation appelée métissage, qui a ensuite cédé la place à une ère de créolisation de la littérature produite en Nouvelle-Espagne. Ce phénomène est évident dans l'incorporation de nombreux termes utilisés couramment dans la langue locale commune du peuple dans le Mexique colonial, ainsi que quelques-uns des sujets abordés dans les œuvres de la période, qui reflètent les couleurs locales. Durant cette période, la Nouvelle-Espagne abritait en son sein des écrivains baroques comme Bernardo de Balbuena, Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza et Sœur Juana Inés de la Cruz.

Littérature précolombienne (au Mexique)

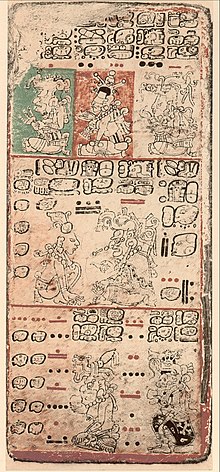

Les Mayas disposaient apparemment de chroniques en écriture hiéroglyphique qui relataient l'histoire de ce peuple déjà sur le déclin. La plus grande partie de la littérature maya et des écrits en images a été détruite par l'Inquisition espagnole sous Diego de Landa. Aujourd'hui, ce sont surtout le Popol Vuh (Livre du Conseil) et le Chilam Balam, écrits en caractères latins à l'époque de la colonisation espagnole, à partir du XVIe siècle, dans les langues des Quiché au Guatemala et des Maya du Yucatán, qui nous renseignent sur la mythologie et l'histoire des Mayas. Elles contiennent également des éléments provenant de sources européennes. La littérature maya comprend également des drames et des chants de danse expressifs, transmis en quiché.

Pour différents textes transmis dans la langue classique des Aztèques, le nahuatl, il n'est pas clair dans quelle mesure l'adaptation par les missionnaires a altéré le caractère original et s'ils portaient à l'origine le caractère d'épopées (héroïques) ou de sagas écrites dans un style métrique. Les Annales de Tlatelolco (une chronique transmise sous forme de manuscrit datant de 1558) et la Crónica Mexicayotl en font partie[1]. Parmi les chants et la poésie (cuicatl), on distingue entre autres les hymnes aux dieux, les chants guerriers ou les chants de printemps. La prose traditionnelle comprend les huehuetlatolli (discours et exhortations des anciens) ainsi que les teotlatolli (histoires des dieux) et les itolloca (chroniques). La poésie atteint son apogée dans les chants du roi poète chichimèque Nezahualcoyotl, transmis oralement et transcrits en nahuatl par des Espagnols. Ce n'est qu'au 20e siècle que les auteurs modernes se sont à nouveau inspirés de l'héritage aztèque[2].

- Nezahualcoyotl (1402-1472), Nezahualpilli (1464-1515), Cacamatzin (1483-1520)

- Rabinal Achí

- Codex mésoaméricain, Codex préhispanique, Codex colonial, Codex aztèque, Codex maya, Codex mixtèque, Papier d'amate

- Codex Telleriano-Remensis, Codex Magliabechiano, Chronique X, Codex X, Codex Xolotl, Codex de Huichapan, Codex Borgia, Codex Fejérváry-Mayer, Lienzo de Quauhquechollan

- Codex Pérez (es), Codex Kingsborough (es), Códice Tudela (es), Codex de Huexotzingo (es), Codex coloniaux du Mexique (es)

- Chilam Balam

- Popol Vuh (1554-1558)

Enfin, on dispose, en langues indigènes et particulièrement en nahuatl, de textes liturgiques chrétiens catholiques, à destination des paroisses et de l'évangélisation, alors que la doctrine catholique (au contraire des doctrines protestantes d'accès direct aux textes) est de privilégier systématiquement le latin (et accessoirement le castillan), au moins jusque vers 1700. Parmi ces ouvrages :

- Collectif, Livre d'Évangile en langue mexicaine de la Bibliothèque du Chapitre de Tolède (es) (vers 1550-1570),

- Pedro Balli, Cérémonial de la messe tiré du nouveau missel de Trente (1579),

- Bernardino de Sahagún, Psalmodia Christiana (1583), Intégrale en fac-similé de la première édition de la Biblothèque John Carter Brown (en).

16e siècle

Les Archives générales de la nation (Mexique) préservent de remarquables archives civiles, militaires, religieuses, en espagnol pour la plupart, de la colonisation espagnole de l'Amérique.

Dès 1524, ceux que l'on a appelés les Douze Apôtres du Mexique sont des Franciscains espagnols accompagnant le conquistador Cortes et chargés de christianiser les populations indigènes, de former convertis, traducteurs et convertisseurs (et de surveiller la conformité au christianisme catholique des pratiques des Européens sur place). Certains (Juan de Zumárraga en 1530 à Mexico-Tenochtitlan[3], Diego de Landa à Maní (Yucatan) en 1562), dans leur volonté de favoriser l'évangélisation font détruire de manière dommageable pour l'histoire quantité de textes sacrés indigènes lors d'autodafés (Auto de fe de Maní (es) le ). Le résultat est qu'il ne reste aujourd'hui que peu d'originaux de ces textes, si ce n'est ce que quelques lettrés indigènes, prêtres et scribes ont réussi à sauver ou à reconstituer et que l'on connait sous la forme de Codex ou de Relations.

Une partie des textes des religieux catholiques espagnols sont écrits en latin. Parmi les auteurs et textes remarquables :

- Bartolomé de las Casas (1474c-1566), Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), Historia de Indias (1527-1547), etc.,

- Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdé (1478-1557), La General y natural historia de las Indias (en partie en 1535),

- Francisco de AguilarFrancisco de Aguilar (1479-1571), Relación breve de la conquista de la Nueva España (es) (1559-1571),

- Andrés de Olmos (1480-1571), Arte de la lengua mexicana (es) (1547),

- Libellus de medicinalibus indorum herbis (Códice De la Cruz-Badiano, 1553),

- Bernardino Vázquez de Tapia (es) (1490c-1560 ?), Relación de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vázquez de Tapia (es) (1542),

- Bernal Díaz del Castillo (1494c-1584), Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne (1575c),

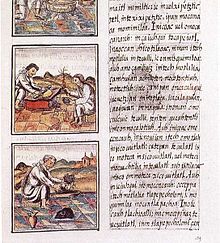

- Bernardino de Sahagún (1500c-1590), Codex de Florence,

- Maturino Gilberti (es) (1507-1585), El arte de la lengua tarasca (1558), El thesoro spiritual en lengua de Mechuacan (1558), El tesoro espiritual de los pobres en lengua de Mechuacan (1575),

- Francisco López de Gómara (1510-1566), Historia general de las Indias (1552),

- Alonso de Molina (1513-1579), Vocabulario en lengua castellana y mexicana (1555),

- Gutierre de Cetina (1520-1557),

- Francisco Cervantes de Salazar (1521c-1575), Crónica de la Nueva España (es) (1560),

- Diego de Landa (1524-1579), Relation des choses du Yucatán (1566),

- Fernando Alvarado Tezozómoc (1525c-1610c), Crónica mexicana (1598), Crónica mexicayotl (1609),

- José de Acosta (1540-1600), De Natura Novi Orbis (1588), De promulgatione Evangelii apud Barbaros, sive De Procuranda Indorum salute (1588), Historia natural y moral de las Indias (Histoire naturelle et morale des Indes,1590),

- Gaspar Pérez de Villagrá (es) (1555-1620),

- Bernardo de Balbuena (1562-1627).

En 1539, l'imprimeur Juan Pablos (en) (Giovanni Paoli, 1500c-1560, originaire de Brescia) publie le premier livre des Amériques, dans la première imprimerie du Nouveau Monde. Il est suivi par Pedro Ocharte (es) (né à Rouen) et Antonio de Espinosa.

17e siècle

- Felipe Guamán Poma de Ayala (1550c-1620c, indigène péruvien), El primer nueva corónica y buen gobierno (1615-1617)

- Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (1581-1639)

- Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700)

- Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

18e siècle

- Diego José Abad y García (1727-1779), théologien, poète

- Francisco Javier Alegre (en) (1729-1788), jésuite, théologien, philosophe, géographe, historien

- Francisco Javier Clavijero (1731-1787), jésuite, enseignant, historien, Histoire ancienne du Mexique (1780)

- Rafael Landívar (1731-1793), jésuite guatémaltèque, poète national, Rusticatio mexicana (1781)

- José Mariano Beristáin y Souza (es) (1756-1817), bibliographe, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional (1816-1821)

- Servando Teresa de Mier (es) (1765-1827), dominicain, philosophe politique

- José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827), le Penseur mexicain, journaliste, romancier, El Periquillo Sarniento (es) (1816)

19e siècle

Vers la fin de la période coloniale, émergent des figures comme celle de José Joaquín Fernández de Lizardi, dont le travail est considéré comme emblématique du picaresque mexicain. En raison de l'instabilité politique du XIXe siècle, le Mexique, déjà une nation indépendante, connaît une raréfaction notable de ses créations artistiques non seulement dans sa littérature, mais aussi dans les autres arts.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la littérature mexicaine trouve un nouvel souffle avec des œuvres telles que Los españoles pintados por sí mismos (1843-1844), un livre qui donne une idée approximative de la façon dont les intellectuels de l'époque voient leurs contemporains. Vers la fin du siècle, les écrivains mexicains adoptent les tendances communes de la période. Deux poètes modernistes se démarquent, Amado Nervo (1879-1919) et Manuel Gutiérrez Nájera (es) (1859-1895).

- Guerre d'indépendance du Mexique (1810-1821)

- Premier Empire mexicain (1822-1823)

- Révolution texane (1835-1836)

- Guerre américano-mexicaine (1846-1848)

- Expédition française au Mexique] (1861-1867)

- Second Empire mexicain (1864-1867)

- Porfiriat (1876-1910)

20e siècle

- Révolution mexicaine (1910-1920)

- Guerre des Cristeros (1926-1929)

- Maximato (1928-1934)

- Parti révolutionnaire institutionnel (1929-2000)

Les débuts de la Révolution mexicaine ont favorisé la croissance du genre journalistique. Une fois la guerre civile terminée, le thème de la Révolution apparaît comme central dans les romans, contes et pièces théâtrales chez des écrivains comme Mariano Azuela (1873-1952) et Rodolfo Usigli (en) (1905-1979). Cette tendance a anticipé la floraison d'une littérature nationale qui a pris forme dans les œuvres d'écrivains tels que Rosario Castellanos (1925-1974) et Juan Rulfo (1917-1986). Il est également apparu sur la scène une littérature indigène, qui visait à dépeindre la vie et la pensée des peuples autochtones du Mexique bien que, paradoxalement, aucun des auteurs de ce mouvement ne soit autochtone. Parmi eux s'illustrèrent Ricardo Pozas (en) (1912-1994) et Francisco Rojas Gonzalez (en) (1904-1951).

Il existe des mouvements littéraires moins connus tels que l'Estridentismo[4], avec des figures comme celles de Arqueles Vela et Manuel Maples Arce. Les Contemporáneos sont un autre mouvement moins connu représenté par des écrivains tels que Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Gilberto Owen et Bernardo Ortiz de Montellano[5]. Vers la fin du XXe siècle la littérature mexicaine s'est diversifiée dans ses thèmes, ses styles et ses genres. En 1990, Octavio Paz est devenu le premier mexicain à remporter le Prix Nobel de littérature[6].

La littérature mexicaine du 20e siècle est également marquée par le féminisme avec des autrices comme Dahlia de la Cerda.

Principaux écrivains

- Écrivains mexicains par genre

- Escritores de México (es) (siècle, genre, province, ville, langue...)

- Liste alphabétique d'écrivains mexicains (de)

1400

- Nezahualcoyotl (1402-1472)

- Nezahualpilli (1464-1515)

- Cacamatzin (1483-1520)

- Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (1581-1639), dramaturge, La Vérité suspicieuse (1630, adaptée par Corneille, Le Menteur (1644))

- Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

1700

- José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827)

- Manuel Eduardo de Gorostiza (1789-1851)

1800

- Académie de Letrán (es) (principalement en 1836-1856)

- Luis G. Inclán (es) (1815-1875), romancier

- Ignacio RamírezIgnacio Ramírez (1818-1879), journaliste, poète, avocat, romancier, Le Nécromancien (el Nigromante)

- Guillermo Prieto (es) (1818-1897), romancier, poète, journaliste

- José Tomás de Cuéllar (es) (1830-1894), journaliste, romancier

- Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), journaliste, enseignant, romancier, poète

- José Rosas Moreno (en) (1838-1883), poète, fabuliste

- Manuel Acuña (1849-1873), poète

- Juan de Dios Peza (es) (1852-1910), poète

- Rafael Delgado (écrivain) (es) (1853-1914), poète, romancier

- Salvador Díaz Mirón (es) (1853-1928), poète, journaliste

- Emilio Rabasa (es) (1856-1930), avocat, journaliste, poète

- Manuel Gutiérrez Nájera (es) (1858c-1895), chirurgien, poète

- Manuel José Othón (es) (1858-1906), poète, dramaturge

- Luis Gonzaga Urbina (es) (1864-1934), poète, journaliste

- Federico Gamboa (1864-1939), diplomate, journaliste, romancier, dramaturge

- Ángel del Campo Valle (es) (1868-1908), journaliste, romancier

- Amado Nervo (1870-1919), poète

- Enrique González Martínez (es) (1871-1952), médecin, diplomate, poète, éditorialiste

- Mariano Azuela (1873-1952), médecin, dramaturge, nouvelliste

- Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959), journaliste, poète, romancier, philosophe

- B. Traven (1882-1969), journaliste, romancier

- Carlos Pellicer Cámara (es) (1897-1977), poète, muséographe

1900

- Manuel Maples Arce (1900-1981)

- José Gorostiza (1901-1973)

- Xavier Villaurrutia (1903-1951)

- Agustín Yáñez (1904-1980)

- Salvador Novo (1904-1974)

- Francisco Tario (1911-1977)

- Leopoldo Zea Aguilar (1912-2004)

- Octavio Paz (1914-1998)

- José Revueltas (1914-1976)

- Elena Garro (1917-1998)

- Alí Chumacero (1918-)

- Juan José Arreola (1918-2001)

- Juan Rulfo (1917-1986), Le Llano en flammes (1953), Pedro Páramo (1955)

- Guadalupe "Pita" Amor (1918-2000)

- José Luis Martínez (1918-2007)

- Ricardo Garibay (1923-1999)

- Paco Ignacio Taibo I (1924-2008)

- Rosario Castellanos (1925-1974)

- Margit Frenk (1925-), traductrice, folkloriste

- Jaime Sabines (1926-1999)

- Tomás Segovia (1927-)

- Ernesto de la Peña (1927-2012)

- Inés Arredondo (1928-1989)

- Alfonso Rangel Guerra (1928-2020)

- Amparo Dávila (1928-)

- Carlos Fuentes (1928-2012)

- Jorge Ibargüengoitia (1928-1983)

- Eduardo Lizalde (es) (1929-), poète

- Héctor Azar (1930-2000)

- Margo Glantz (1930-), essayiste

- Salvador Elizondo (1932-2006)

- Maruxa Vilalta (1932-2014), dramaturge

- Elena Poniatowska (1932-)

- Juan García Ponce (1932-2003)

- Vicente Leñero (1933-2014)

- Sergio Pitol (1933-2018)

- Gabriel Zaid (1934-)

- Gerardo Deniz (1934-)

- Fernando del Paso (1935-2018)

- José Carlos Becerra (1937-1970)

- Francisco Cervantes (1938-2005)

- Carlos Monsiváis (1938-)

- José Emilio Pacheco 1939)

- Jesús Gardea (1939-2000)

- Eduardo Lizalde (1939-)

- Homero Aridjis (1940-)

- Ulises Carrión (1941-1989)

- Esther Seligson (1941-)

- María Luisa Puga (es) (1944-2004)

- Héctor Aguilar Camín -1946-)

- Salvador Castañeda (1946-)

- Carlos Montemayor (es) (1947-2010)

- Guillermo Samperio (1948-)

- Paco Ignacio Taibo II (1949-)

- Ángeles Mastretta (1949-)

- Laura Esquivel (1950-)

- Luis Zapata (1951-2020)

- Coral Bracho (1951-)

- Eduardo Ramos-Izquierdo (1951-)

- Alberto Ruy-Sánchez (1951-)

- José Tlatelpas (1953-)

- Mario Santiago Papasquiaro (1953-1998), poète, infraréaliste

- Daniel Sada (1953-2011), poète, journaliste

- Carmen Boullosa (1954-)

- Myriam Moscona (1955-)

- Juan Villoro (1956-)

- Javier Sicilia (1956-)

- Fernando Nachón (1957-)

- Guillermo Arriaga (1958-)

- Araceli Ardón (1958-)

- Mario Bellatin (1960-)

- Rosa Beltrán (1960-)

- Cristina Rivera Garza (1964-)

- Gerardo Horacio Porcayo (1966-), SF et fantasy

- Eloy Urroz (es) (1968-)

- Jorge Volpi (1968-)

- Ignacio Padilla (1968-)

- Álvaro Enrigue (1969-)

- Mikeas Sánchez (1980-), poète mexicaine et amérindienne.

- Horacio Lozano Warpola (1982-)[7]

- Gerardo Arana (es) (1987–2012)

Groupes et mouvements

- Costumbrismo (1820-1860)

- Los Contemporáneos (es) (1909-1926)

- Stridentisme (1921-1927)

- Roman révolutionnaire mexicain (es) (1916-1930)

- Littérature de la Onda (es) (années 1960)

- Génération inexistante (es) (années 1970)

- Infraréalisme (1975-)

- Génération du crack (es) (années 1990)

- Littérature narco (es)

- Science-fiction mexicaine (es)

- Littérature LGBT mexicaine (es)

Œuvres

- Œuvres littéraires mexicaines, Obras literarias de México (es)

- Romans mexicains

- Pièces de théâtre mexicaines (es)

- Encyclopédies mexicaines (en)

Institutions

- Archives générales de la nation (Mexique) (AGN, 1790)

- Académie mexicaine de la langue (1875)

- Institut national des Beaux-Arts et de Littérature (es) (INBAL, 1947)

- Académies littéraires mexicaines : Sociétés littéraires du Mexique (es)

- Prix littéraires au Mexique (4), Premios literarios de México (es) (25)

- Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada, Premio Internacional Alfonso Reyes, Premio Juan de Mairena

- Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, Premio Nacional de novela negra: Una vuelta de tuerca

- Premio Nacional Malinalli, Premio Tusquets de Novela

- Revues littéraires mexicaines :

- El Hijo Pródigo, El Renacimiento, Estaciones, Este País

- Horizonte (revista estridentista), Irradiador (revista de vanguardia), La falange (revista), Letras Libres

- Nueva Revista de Filología Hispánica, Radiador Magazine, Revista Azul, Ulises (revista), Vuelta (revista)

- Fundación para las Letras Mexicanas (es)

- Foire Internationale du Livre de Guadalajara (es) (FIL, 1987)

- Encyclopédie de la Littérature au Mexique (es) (ELEM, 2012)

Littératures en langues indigènes amérindiennes

- Langues amérindiennes

- Aire linguistique mésoaméricaine

- Langues au Mexique, Langues indigènes au Mexique (es)

- Académie de la langue mixtèque (1997), Codex mixtèque, Codex préhispanique, Codex colonial

- Loi générale des droits linguistiques des peuples indigènes (LGDLPI, 2003)

- Institut national des langues indigènes (INALI, 2003)[8]

- Nahuatl, Mexicanero

- Maya yucatèque, Académie de la langue maya du Yucatán (ALMY, 1937), Chilam Balam, littérature du Yucatán (es)

- Littérature amérindienne, Renaissance amérindienne

- Langues indigènes utilisées (répertoriées) : chipileño, tlapaneco, zoque, kiliwa, maya, mixe, mixteco, náhuatl, rarámuri, tojolabal, tsotsil, zapoteco...

en nahuatl

- Nezahualcoyotl (1402-1472)

- Nezahualpilli (1464-1515)

- Cacamatzin (1483-1520)

- Juan de Tecto (en) (1476c-1525) (Jean Couvreur, Johann Dekkers), franciscain flamand, Primeros rudimentos de la doctrina Cristiana en lengua Mexicana

- Inconnu, Livre d'Évangile en langue mexicaine de la Bibliothèque du Chapitre de Tolède (es) (vers 1545)

- Toribio de Benavente "Motolinia" (1481c-1569c)

- Alonso de Molina (1515c-1585c), Aquí comiença un vocabulario en la lengua castellana y mexicana (1555), Vocabulario en lengua castellana y mexicana (1571)

- Pedro Balli, Cérémonial de la messe tiré du nouveau missel de Trente (1579)

- Bernardino de Sahagún, Psalmodia Christiana (1583), Intégrale en fac-similé de la première édition de la John Carter Brown Library

- Evangeliario en lengua mexicana de la Biblioteca Capitular de Toledo (es)

- La Malinche (1500c-1550c), interprète, conseillère, intermédiaire et maîtresse de Hernán Cortés

- Trois anciens élèves : Carlos Ometochtzin (en) (1510?-exécuté en 1539), Xihuitltemoc de Xaltocan (en) (Pablo Nazareo)[9], Antonio Valeriano (1520c-1605, Nican mopohua)

- Fernando Alvarado Tezozómoc (1530-1609c), Crónica mexicana (1598 en espagnol, 1609 en nahuatl)

- Bernardino de Sahagún (1562-1627), coordinateur du Codex de Florence (1558-1577)

- Fernando de Alva Cortés Ixtlilxochitl (1569-1648)

- Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin (1579-1660)

- Juan Bautista Pomar, Diarios de Juan Bautista (es)

- Poésie náhuatl (es)

- Cantares mexicanos (es)

- Códice De la Cruz-Badiano (1553)

- Códice Aubin (1576)

- Antonio Valeriano, Nican mopohua (1599 ?)

- Luis Lasso de la Vega, Huei tlamahuiçoltica (1649), sur des apparitions mariales

La renaissance du nahuatl[10] se fait autour de trois personnages : Agustin Hunt y Cortès[11], qui fonde en 1823 à Tezcoco la première Académie nahuatl ; Faustino Chimalpopoca(tl) Galicia (en) (?-1877) ; Jacobo Mariano Rojas y Villaseca (1893).

Parmi les linguistes et anthropologues contemporains :

- Robert Barlow (1918-1951), anthropologue américain (USA),

- Miguel León-Portilla (1926-2019), mexicain,

- Patrick Johansson Keraudren (1946-), français.

en maya

- Écriture maya

- Transcription alphabétique des langues mayas

- Académie de la langue maya du Yucatán (ALM, 1937)

- Littérature maya (es)

- Popol Vuh, Chilam Balam

- Rabinal Achí, drame musical précolombien

- Ermilo Abreu Gómez (es) (1894-1971)

- Jorge Miguel Cocom Pech (es) (1952-)

- Sous-commandant Marcos (1957-)

- Marisol Ceh Moo (es) (1978-)

- Mayanistes (spécialistes de culture et/ou de langue maya)

en purépecha

- Maturino Gilberti (es) (1507c-1585), El arte de la lengua tarasca o Arte de la lengua de Mechuacan (1558), El thesoro spiritual en lengua de Mechuacan (1558), Diálogo de doctrina christiana en la lengua de Mechuacan (1559)...

Notes et références

- ↑ (en) Ronald A. Barnett, « Mesoamerican epic poetry and saga: A survey », Mex Connect, (lire en ligne)

- ↑ (de) Michael Rössner (dir.), Lateinamerikanische Literaturgeschichte, Stuttgart/Weimar, Zweite Erweiterte Auflage,

- ↑ Fernando Báez, Histoire universelle de la destruction des livres : des tablettes sumériennes à la guerre d'Irak, Paris, Fayard, , 527 p. (ISBN 978-2-213-63484-5 et 221363484X, OCLC 277232195, lire en ligne), p. 176

- ↑ (es) Luis Mario Schneider, El Estridentismo. México, 1921-1927, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México,

- ↑ J.M.G. Le Clézio, « Mexique, la magie de la mémoire », Le Monde, (lire en ligne)

- ↑ « Octavio Paz prix Nobel de littérature 1990. Un grand Mexicain cosmopolite », Le Monde, (lire en ligne)

- ↑ (en) « Buen viaje Maquinista de Pájaros », sur unam.mx (consulté le ).

- ↑ (es) « Instituto Nacional de Lenguas Indígenas », sur inali.gob.mx (consulté le ).

- ↑ Normand, Yves, « Don Pablo Nazareo de Xaltocan, un latiniste indigène du Mexique au XVIe siècle », Bulletin de l'Association Guillaume Budé, Persée, vol. 50, no 4, , p. 382–395 (DOI 10.3406/bude.1991.1764, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ (en) « Number 9 », sur The Nahua Newsletter, (consulté le ).

- ↑ Henri Cordier, « Le Congrès du Mexico », Journal de la Société des américanistes, vol. 1, no 2, , p. 81-88 (DOI 10.3406/jsa.1896.3306, lire en ligne)

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Littérature mexicaine, sur Wikimedia Commons

Bibliographie

- Philippe Ollé-Laprune, Cent ans de littérature mexicaine, éditions de la Différence, Paris, 2007, 847 p. (ISBN 978-2-7291-1657-6)

- (es) Armando Pereira (dir.),Diccionario de literatura mexicana : siglo XX, Universidad Nacional Autonoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Editores Coyoacán, 2004, 530 p. (ISBN 970-32-1760-5)

Articles connexes

- Culture du Mexique, cinéma mexicain

- Littérature espagnole

- Littératures de langue espagnole par pays

- Écrivains de langue espagnole

- Œuvres littéraires de langue espagnole

- Hispanité

- Bibliothèque nationale d'Espagne

- Institut Cervantes

- Littérature latino-américaine, dont boom latino-américain, McOndo,

- Miguel Ángel Asturias (1899-1974, Guatemala), Hommes de maïs (1949), El Papa verde (1954), Mulata de tal (1963)

- Augusto Roa Bastos (1917-2015, Paraguay)

- Gabriel García Márquez (1927-2014, Colombie)

- Mario Vargas Llosa (1936-, Pérou)

- Littérature amérindienne

Liens externes

- Notices d'autorité

:

: - BnF (données)

- LCCN

- Japon

- Espagne

- Israël

- Tchéquie

- Brésil

Portail de la littérature

Portail de la littérature  Portail du Mexique

Portail du Mexique