Hartmann Schedel

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?

| Naissance |  Nuremberg  |

|---|---|

| Décès |  (à 74 ans) (à 74 ans)Nuremberg  |

| Formation | |

| Activités | Cartographe, artiste graphique, xylographe, médecin, historien, collectionneur  |

| Parentèle | Hermann Schädel vieux (d)  |

| Mouvements | Renaissance allemande, humanisme  |

|---|

La Chronique de Nuremberg  |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Hartmann Schedel, né le à Nuremberg et mort le dans la même ville, est un médecin allemand, connu notamment comme humaniste et pour avoir écrit l'un des incunables les plus remarquables : La Chronique de Nuremberg.

Biographie

Ayant obtenu sa maîtrise à l'âge de vingt-trois ans, il étudia ensuite la médecine à l'université de Padoue. En Italie, il écrivit une description générale des antiquités d'Italie. À son retour en Allemagne, il s'installa comme médecin, et fut également le trésorier du diocèse et de l'église Saint-Sébald de Nuremberg.

La Chronique de Nuremberg

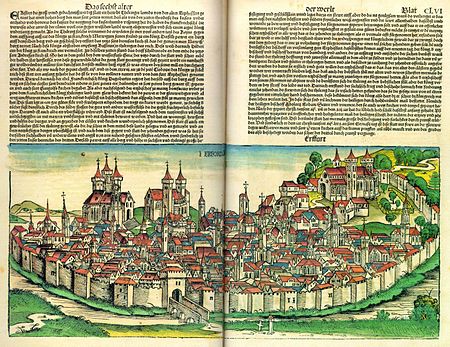

Son ouvrage le plus célèbre s'intitule les Chroniques de Nuremberg (Liber Chronicarum), réalisées avec de nombreux collaborateurs et publiées en 1493. Elles sont un des incunables allemands les plus importants, à la fois en raison de l'ampleur du projet éditorial et de la qualité de sa réalisation.

Les Chroniques sont une histoire illustrée du Monde, depuis la création jusqu'aux années 1490. Elles ont été compilées par Hartmann Schedel, illustrées et gravées par Michael Wohlgemuth et Wilhelm Pleydenwurff, et imprimées et publiées par Anton Koberger :

- Michael Wohlgemuth était peintre et graveur. Il fut le maître d'Albrecht Dürer en peinture, gravure sur bois et sur cuivre.

- Wilhelm Pleydenwurff, son beau-fils, était également graveur et participa à l'illustration des Chroniques.

- Anton Koberger, qui fut l'imprimeur des Chroniques, fut d'abord joaillier avant de fonder la seconde presse d'imprimerie de Nuremberg en 1470. Sa famille tenait une place importante dans les instances dirigeantes de Nuremberg depuis que celle-ci devint une ville libre d'Empire en 1219. Koberger devint le parrain d'Albrecht Dürer en 1471. En 1489, Koberger possédait 34 presses et employait une centaine de personnes.

Ces Chroniques poursuivent une tradition médiévale qui représente l'histoire humaine en six âges, de la création au temps présent. Les Chroniques y ajoutent un septième – le jugement dernier – après avoir laissé des pages blanches à la fin du sixième âge.

Y sont narrées l'histoire de l'Église, l'histoire laïque, l'antiquité classique, et des événements médiévaux et contemporains, mélangés à des fables, mythes et légendes. Le passage des différentes comètes y sont notées. Les personnages importants sont retracés - et éventuellement illustrés -, tels que les rois, les membres du clergé (juif, païen et chrétien), ainsi que les philosophes et les penseurs.

Les gravures sur bois, telles qu'elles apparaissent dans les Chroniques, témoignent de la montée en puissance de l'art de la xylographie en Allemagne du Sud, qui, bien qu'existant avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, atteint son apogée quand Albrecht Dürer devint un maître dans cet art.

Les Chroniques de Nuremberg furent publiées en deux éditions, en latin (publiée le ) et en allemand (publiée le ). Elles contiennent 1 809 gravures, tirées de 645 plaques : il y a donc 1 164 répétitions. Les Chroniques, toutefois, tirent leur splendeur de la variété, du nombre et de la taille de ses gravures qui ne se retrouvent dans aucun autre livre de la même époque.

On estime son tirage à 1 500 exemplaires pour l'édition latine, et 1 000 pour l'édition allemande. On a recensé en 1976 près de 800 exemplaires de l'édition latine, et 400 de l'édition allemande, et il n'est pas rare d'en voir apparaître chez des libraires spécialisés, ou dans les salles de ventes aux enchères.

- Illustrations extraites des Chroniques de Nuremberg

-

-

-

La plus vieille carte imprimée de Jérusalem

La plus vieille carte imprimée de Jérusalem -

Danse macabre

Danse macabre -

Hostilité contre les Juifs

Hostilité contre les Juifs

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Hartmann Schedel, sur Wikimedia Commons

- Les illustrations des Chroniques de Nuremberg, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

- Cathédrale Notre-Dame de Munich

- Chronique universelle

- La Chronique de Nuremberg

- Renaissance allemande

Liens externes

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- Italie

- Espagne

- Belgique

- Pays-Bas

- Pologne

- Israël

- NUKAT

- Catalogne

- Suède

- Vatican

- Australie

- Tchéquie

- WorldCat

- Ressources relatives aux beaux-arts

:

: - Artists of the World Online

- Bénézit

- British Museum

- National Gallery of Art

- Nationalmuseum

- Sandrart.net

- Te Papa Tongarewa

- Union List of Artist Names

- L'histoire et le projet de la chronique universelle de Nuremberg

- (en) Livre numérisé dans sa quasi-totalité en très bonne résolution (classement des images en thèmes ou pages du livre. Exemplaire de la Morse Library (Beloit College, Wisconsin, États-Unis)

- (pt) Exemplaire numérisé (interface en portugais brésilien)

- Versions numérisées par la Bayerische Staatsbibliothek (bibliothèque de Munich)

- Numérisation de l'incunable en allemand provenant de la collection des princes de Salm, conservé à la Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal (bmi).

- Gravures numérisées de l'un des exemplaires de la Bibliothèque nationale de France, lire en ligne sur Gallica

Portail de la Renaissance

Portail de la Renaissance  Portail du Saint-Empire romain germanique

Portail du Saint-Empire romain germanique  Portail de l’édition

Portail de l’édition