Hadda

Pour les articles homonymes, voir Hada.

| Hadda | ||

Bouddha fragmentaire, stuc peint. Hadda, IIIe - VIe siècle. Musée de Kaboul octobre 2008. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays |  Afghanistan Afghanistan | |

| Coordonnées | 34° 05′ 35″ nord, 71° 08′ 45″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Afghanistan

| ||

modifier  | ||

Hadda est un site archéologique gréco-bouddhiste situé dans l’ancienne région du Gandhara, à l’intérieur de la passe de Khyber, 10 km au sud de Jalalabad, dans l’est de l’actuel Afghanistan.

Contexte

Un grand nombre de sculptures gréco-bouddhistes (environ 23 000) en argile ou en stuc furent excavées à Hadda dans les années 1930 et les années 1970. Elles combinent des éléments du bouddhisme et de l’hellénisme, dans un style métisse où se retrouvent des éléments bien plus hellénisants que dans l'art « gréco-bouddhique » des environs de Peshawar.

Bien que le style lui-même soit typique de l’hellénistique du IIe ou du Ier siècle av. J.-C., les sculptures de Hadda sont habituellement datées, IIIe - IVe siècle[1]. Ce décalage peut s’expliquer par la conservation des styles hellénistiques tardifs pendant quelques siècles dans cette région du monde, ou peuvent indiquer que les dates réelles sont les plus anciennes.

Vu l’antiquité de ces sculptures et un raffinement technique indiquant que les artistes étaient totalement au courant de tous les aspects de la sculpture grecque, il a été suggéré que des communautés grecques étaient directement impliquées dans ces réalisations, et que "la région pourrait être le berceau de la sculpture bouddhiste naissante dans le style indo-grec" (Boardman).

Le style d’un grand nombre d’œuvres de Hadda est hautement hellénistique, et peut être comparé, par exemple, aux sculptures que l’on trouve au Temple d'Apollon Epicourios de Bassae, en Grèce.

Œuvres d’art

Les auteurs scientifiques commencent à parler d'un style propre à Hadda, qui serait clairement distinct de celui du Gandhara proprement dit, car nettement plus « hellenisé » et stylistiquement (à Tapa-Kalan) proche de la phase tardive de Taxila[2]. Cette fidélité aux archétypes méditerranéens reste inexpliquée.

Un groupe sculptural en stuc polychrome excavé sur le site du monastère de Tapa Shotor à Hadda représente un Bouddha entouré, dans un style parfaitement hellénistique : Le Bouddha avec Héraclès/Vajrapani (détail de gauche) et Tyché/Hariti (détail de droite) peut être "une sculpture bouddhiste naissante en style indo-grec" (Boardman). Héraclès a encore sa peau de lion sur l’épaule gauche, bien que sa massue ait été remplacée par le vajra (foudre) de Vajrapani. Tyché tient une corne d'abondance classique[3]. La seule adaptation de l’iconographie grecque est qu’Héraclès tient le vajra (foudre) de Vajrapani et non sa massue habituelle.

D’autres assistants du Bouddha qui ont été découverts présentent des styles hellénistiques maniéristes, comme le "Génie aux Fleurs", aujourd’hui au Musée Guimet de Paris. (Voir image: [2]).

Galerie

-

![Buddha ascète (l'ascèse de Siddharta), schiste, IIe - IIIe siècle. Site de Sikri. Hadda. Art du Gandhara. Musée de Lahore[4]](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Fasting_buddha_at_lahore_museum.jpg/90px-Fasting_buddha_at_lahore_museum.jpg) Buddha ascète (l'ascèse de Siddharta), schiste, IIe - IIIe siècle. Site de Sikri. Hadda. Art du Gandhara. Musée de Lahore[4]

Buddha ascète (l'ascèse de Siddharta), schiste, IIe - IIIe siècle. Site de Sikri. Hadda. Art du Gandhara. Musée de Lahore[4] - Bouddha sous une arcade. Hadda, monastère de Bagh-Gai, vihara B56, IIIe - IVe siècle. Stuc et rehauts de peinture. Musée Guimet.

-

-

Buddha. Hadda, monastère de Tapa-Kalan. IIIe - IVe siècle. Stuc. Fouilles de la DAFA, Mission Jules Barthoux. 1926-27.

Buddha. Hadda, monastère de Tapa-Kalan. IIIe - IVe siècle. Stuc. Fouilles de la DAFA, Mission Jules Barthoux. 1926-27. -

-

Donateur ou fidèle. Hadda, monastère de Tapa-Kalan. IIIe - IVe siècle. Stuc. Fouilles de la DAFA, Mission Jules Barthoux. 1926-27.

Donateur ou fidèle. Hadda, monastère de Tapa-Kalan. IIIe - IVe siècle. Stuc. Fouilles de la DAFA, Mission Jules Barthoux. 1926-27. -

Démon. Monastère de Tapa-Kalan. Hadda. stupa TK67 ou TK68. IIIe - IVe siècle. Stuc. H.: 8 cm env. Mission Jules Bartoux.

Démon. Monastère de Tapa-Kalan. Hadda. stupa TK67 ou TK68. IIIe - IVe siècle. Stuc. H.: 8 cm env. Mission Jules Bartoux. - Atlante, base de stupa. Hadda, Monastère de Tapa-i-Kafariha, IIIe - IVe siècle. Stuc avec traces de polychromie. Musée Guimet.

-

- Jeune femme. Hadda, Monastère de Tapa-i-Kafariha IIIe - IVe siècle. Stuc avec traces de polychromie. Musée Guimet.

-

-

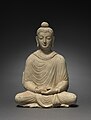

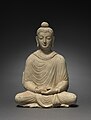

Boudha de Hadda, v. 300, posture assise typique dans le geste de méditation. Cleveland Museum of Art.

Boudha de Hadda, v. 300, posture assise typique dans le geste de méditation. Cleveland Museum of Art.

- Aujourd'hui détruites : Niches V1, V2 (L. 125, P. 140 cm) et V3 du grand vihāra et autres niches du monastère de Tapa Shotor, Hadda

-

![En haut : Bouddha et Brahma[5]. Terre crue. Niche V1, L. 100, P. 80 cm.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Rze%C5%BAby_z_buddyjskiej_stupy_-_Hadda_-_001551s.jpg/200px-Rze%C5%BAby_z_buddyjskiej_stupy_-_Hadda_-_001551s.jpg)

-

À dr. un boddhisattva debout, en costume de prince; à son côté, une donatrice.

À dr. un boddhisattva debout, en costume de prince; à son côté, une donatrice. -

Buddha faisant le geste de l'enseignement, dharmacakra-mudrā.

Buddha faisant le geste de l'enseignement, dharmacakra-mudrā. -

![Bouddha entouré de moines et d'un Vajrapani, Héraclès juvénile[6]. Terre crue. Niche V3](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Tapa_Shotor%2C_seated_Buddha%2C_Niche_V3.jpg/200px-Tapa_Shotor%2C_seated_Buddha%2C_Niche_V3.jpg)

-

Autre niche

Autre niche

À droite du grand Buddha de la niche V2 figurait un Vajrapani-Héraclès, reproduit dans Z. Tarzi, 1976[7]. Il était accompagné d'une représentation de Tyché, tenant une grande corne d'abondance.

Écrits bouddhistes

On pense que les plus anciens manuscrits bouddhistes survivants -en fait, les plus anciens manuscrits indiens survivants en général- ont été retrouvés autour de Hadda. Datant probablement des alentours du Ier siècle, ils ont été rédigés en langue gandhari et écrits en caractères alphabet kharosthi sur de l’écorce. Ils ont été découverts dans un pot en argile portant une inscription dans la même langue. Ces inscriptions font partie du canon, perdu depuis longtemps, de la secte Sarvastivadin qui domina le Gandhara et contribua activement à l’extension du bouddhisme en Asie centrale et orientale. Ces manuscrits[N 1] sont aujourd’hui en possession de la British Library.

Destruction

Hadda a été entièrement détruit ainsi que les autres sites de la région, d'abord par les villageois locaux excités par leurs mollahs après 1978.

Ensuite après 1996 avec la présence des talibans et avec l'établissement d'un camp d'entrainement d'Al-Qaïda installé à « Farm Hadda »[8],[9],[10].

Articles connexes

Notes

- ↑ Présentation développée dans l'article : Gandharan Buddhist texts (en).

Références

- ↑ Ouvrage collectif par les conservateurs du musée Guimet 2012, p. 58-62 et Gilles Béghin 2009, p. 216

- ↑ Gilles Béghin 2009, p. 215

- ↑ Voir l’image: [1]

- ↑ Gilles Béghin 2009, p. 216

- ↑ Zemaryalaï Tarzi, 1976, p. 388-390: Brahma : « [...] le corps d'un jeune dieu dont le visage d'une grâce toute féminine porte un riche édifice de boucles luxuriantes formant chignon. Sa main gauche tient par le goulot un petit vase à eau tandis que la main droite, aux doigts à demi pliés, est ramenée vers la poitrine. »

- ↑ Zemaryalaï Tarzi, 1976, p. 402-404.

- ↑ Zemaryalaï Tarzi, 1976, p. 395-397.

- ↑ Bernard Dupaigne 2007, p. 40.

- ↑ À propos de l'Héraklès-Vajrapani : René Grousset, Sur les traces du Bouddha, Paris, Langues et Mondes L'Asiathèque, réédition de 2007 (précédente réédition sans ces documents : 1991), 382 p. (ISBN 978-2-915255-56-0) : Avec certaines photographies du site de Tapa Shotor précisant qu'il est détruit.

- ↑ Cambon 2002, p. 82-83 : Photographies de Catherine Jarrige avec de nombreux détails du site de Tapa-é-shotor juste après restauration, avec l'indication de sa destruction totale aujourd'hui.

Bibliographie

- Ouvrage collectif par les conservateurs du musée Guimet, Musée des arts asiatiques Guimet : le guide des collections, Paris, Musée des arts asiatiques Guimet, , 139 p. (ISBN 978-2-85495-511-8, SUDOC 167281380) : Hadda, pages 58-62.

- Gilles Béghin, L'art bouddhique, Paris, CNRS éditions, , 415 p. (ISBN 978-2-271-06812-5, SUDOC 139041370) : Le Gandhara et l'Asie centrale occidentale font l'objet d'une partie, une vue d'ensemble actualisée bien documentée, pages 205-225. Hadda y est évoqué, pages 215 - 216.

- (en) John Boardman, The Diffusion of Classical Art in Antiquity, Thames and Hudson et Princeton University Press, , 352 p. (ISBN 0-691-03680-2, SUDOC 018909450)

- Pierre Cambon, « Monuments de Hadda au musée national des arts asiatiques-Guimet », Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, no 83, , p. 131-184 (lire en ligne, consulté le ).

- Bernard Dupaigne, Afghanistan : Monuments millénaires, Paris, Imprimerie Nationale, , 318 p. (ISBN 978-2-7427-6992-6, SUDOC 119969149), p. 35-40.

- Pierre Cambon (dir.), Afghanistan : une histoire millénaire : exposition, Barcelone, Centre culturel de la Fundacion "la Caixa" 2001, Musée Guimet, 2002, France, Espagne, Réunion des musées nationaux, , 205 p. (ISBN 2-7118-4413-7, SUDOC 060364777) : Nombreux articles dont Hadda par Zemaryalaï Tarzi, avec les œuvres du Musée national des arts asiatiques - Guimet et de la collection André Malraux.

- Françine Tissot, Photographies: Dominique Darbois, Kaboul, le passé confisqué : le musée de Kaboul 1931-1965, Suilly-la-Tour/Paris, Éditions Findalky / Paris musées, , 140 p. (ISBN 2-86805-103-0 et 2-87900-725-9, SUDOC 068747829) : Œuvres du musée de Kaboul avant sa destruction. Hadda : Pages 74 - 82.

- Zemaryalaï Tarzi, « Vajrāpaṇi-Héraclès de la niche V2 de Tape Shotor de Haḍḍa (Afghanistan) », Ktèma, no 25, , p. 163-170 (lire en ligne, consulté le )

- Mario Bussagli (trad. de l'italien), L'Art du Gandhara, Paris, LGF - Livre de Poche, coll. « La Pochothèque », (1re éd. 1984), 543 p. (ISBN 2-253-13055-9, SUDOC 003831493)

- Françine Tissot, illustrations de Anne-Marie Loth, Gandhara : La vie publique et privée dans l'Inde ancienne, fascicule I, PUF, , 65 p. (SUDOC 001955233), II (SUDOC 000137553), VI (SUDOC 000137545), VII (SUDOC 062757415), (SUDOC 000358274) et (SUDOC 000358282), IX (SUDOC 001955241): Nombreuses photographies et dessins d'après les œuvres conservées, pour l'essentiel, dans les musées du Pakistan et d'Inde.

- Francine Tissot, Les arts anciens du Pakistan et de l'Afghanistan, Paris, École du Louvre, Desclée de Brouwer, , 140 p. (ISBN 2-220-02629-9, SUDOC 001172174), p. 106-108 (dont photographies de chapelles V2: ensemble, V3: tête d'un Vajrapani en Alexandre le Grand, et Tapa-e-shotor: grotte du roi nâga.

- Zemaryalaï Tarzi, « Hadda à la lumière des trois dernières campagnes de fouilles de Tapa-è-Shotor (1974-1976), communication du 25 juin 1976 », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 120, no 3, , p. 381-410 (lire en ligne, consulté le ). Documentation essentielle, avec les photographies, nettes, prises après restauration et identification des scènes représentées dans les niches V1, V2 et V3 du grand vihāra.

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Hadda, sur Wikimedia Commons

- (en) Vandalised Afghanistan (L’Afghanistan vandalisé)

- (en) Oldest Buddhist bark texts (Les plus anciens textes bouddhiques sur écorce)

- (fr) (Compte rendu de fouilles, 1974-76, à Hadda : Tapa-é-shotor par Zémaryalaï Tarzi. Sur Persée. Plan, etc.)

- Pierre Cambon, « Monuments de Hadda au musée national des arts asiatiques-Guimet », Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, vol. 83, no 1, , p. 131-184 (lire en ligne, consulté le ).

Portail de l’archéologie

Portail de l’archéologie  Portail du monde indien

Portail du monde indien  Portail du bouddhisme

Portail du bouddhisme  Portail de l’Afghanistan

Portail de l’Afghanistan

![Buddha ascète (l'ascèse de Siddharta), schiste, IIe - IIIe siècle. Site de Sikri. Hadda. Art du Gandhara. Musée de Lahore[4]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Fasting_buddha_at_lahore_museum.jpg/90px-Fasting_buddha_at_lahore_museum.jpg)

![En haut : Bouddha et Brahma[5]. Terre crue. Niche V1, L. 100, P. 80 cm.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Rze%C5%BAby_z_buddyjskiej_stupy_-_Hadda_-_001551s.jpg/200px-Rze%C5%BAby_z_buddyjskiej_stupy_-_Hadda_-_001551s.jpg)

![Bouddha entouré de moines et d'un Vajrapani, Héraclès juvénile[6]. Terre crue. Niche V3](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Tapa_Shotor%2C_seated_Buddha%2C_Niche_V3.jpg/200px-Tapa_Shotor%2C_seated_Buddha%2C_Niche_V3.jpg)