Grand Pardon de Chaumont

Le Grand Pardon de Chaumont *  Inventaire du patrimoine culturel Inventaire du patrimoine culturelimmatériel en France | ||

À l'origine, le Grand Pardon de Chaumont était tant spirituel que théâtral. De nos jours encore, cette tradition reste un événement religieux et culturel que soutient toute la ville de Chaumont. Demandant : Jean de Montmirel Approbation : Sixte IV, le 8 février 1475 Création : le 4 octobre 1476 Célébrant : évêque de Langres hormis 1476 Dernière édition : le 24 juin 2018 Prochaine édition : le 24 juin 2029 Inscription : | ||

| Domaines | Pratiques festives Pratiques rituelles | |

|---|---|---|

| Lieu d'inventaire | Chaumont | |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | ||

modifier  | ||

Le Grand Pardon de Chaumont, connu historiquement comme Grand Pardon général de peine et de coulpe[lj 1], est une fête religieuse qui se tient à Chaumont depuis la fin du XVe siècle. L'événement a lieu lorsque la fête du saint patron de la ville, saint Jean-Baptiste, fêté le 24 juin, tombe un dimanche.

Depuis le , le Grand Pardon de Chaumont est inscrit à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France[1].

Histoire

Origine

Si la fondation exacte de l'église paroissiale de Chaumont reste inconnue, il y avait un document indiquant l'existence de cure de Chaumont en 1212, sous la juridiction de l'évêque de Langres. À la suite de l'évolution de cet établissement, le nouvel évêque de Langres Guy Bernard décida de solliciter le Saint-Siège, afin d'y fonder un chapitre de chanoines. En 1451, la paroisse comptait déjà douze chapelains[lj 2].

En 1475, Jean de Montmirel, fils d’un modeste mercier chaumontais, devenu docteur en droit canonique et chanoine de Langres, promu évêque de Vaison-la Romaine, puis Référendaire[2] du pape Sixte IV, est au faîte d’une brillante carrière ecclésiastique[ac 1]. Celle-ci l’a conduit à occuper d’importantes fonctions à la Curie romaine et à obtenir des papes, honneurs et prébendes.

Jean de Montmirel n’a pas oublié Chaumont, sa ville natale. Il obtient, le , du pape l’élévation de l’église en collégiale[ej 1], avec un corps de chanoines dotés de toutes sortes de privilèges[ej 2].

Puis, le [ej 3],[ej 4], le pape signa une bulle accordant à perpétuité une indulgence plénière à tous ceux qui, chaque fois que la fête de Saint-Jean-Baptiste () tombera un dimanche, visiteront la collégiale Saint-Jean-Baptiste de Chaumont[ej 3], s’y confesseront entre les deux vêpres[ej 5]. Le Grand Pardon général de peine et de coulpe[lj 1],[ej 6] de Chaumont naquit.

Inauguration difficile

Toutefois, ces nouveaux privilèges avaient provoqué une énorme contestation. Cette dernière était tellement forte que n'eut pas lieu le premier jubilé du , initialement fixé par la bulle en faveur de l'inauguration[sc 1].

C'est la raison pour laquelle, le , Simon Magnien, subdélégué du Saint-Siège, s'installa au chapitre[hc 1]. Le roi de France Louis XI aussi intervint avec sa lettre patente datée du , avant l'arrivée de la fête accordée. En effet, Montmirel, demeurant à Rome même après la promotion en tant qu'évêque n'était pas capable de maîtriser la situation[hc 2]. En conséquence, le pape Sixte IV dut, en dépit de son intention, attribuer cette indulgence pour l'année courante seulement, enfin la fête de saint François d'Assise[ej 7]. La lettre supplémentaire de Sixte IV datée le eut effet, et le Grand Pardon de Chaumont attribué à l'évêque Montmirel fut tenu le , fête de Saint François[sc 1].

Les désaccords restaient encore lors du jubilé de 1487. Une ordonnance fut rédigée de sorte que les règles soient convenables[ej 8]. Le , un concordat important fut conclu, afin de stabiliser le Grand Pardon, entre les doyens et chanoines de l'église ainsi que les bourgeois, manants et habitants de Chaumont [lire en ligne].

Les successeurs de Sixte IV n'hésitèrent pas, par conséquent, à continuer ce privilège et depuis cela le jubilé est régulièrement célébré à des intervalles constants de 6, 5, 6 et 11 ans[3]. Cette irrégularité est donnée en raison de l'existence de l'année bissextile, qui fait passer la fête de saint Jean-Baptiste du samedi au lundi, sans faire coïncider le dimanche[as 1]. Cet événement Pardon général de Chaumont attirait non seulement tous les fidèles dans le royaume mais également des pèlerins des pays voisins[ej 9].

Les Chaumontais et les habitants de la région ont accompagné cette fête religieuse de réjouissances, de liesses et d’animations populaires, parant rues et maisons, de fleurs, de guirlandes, d’écussons de mousse et de verdure.

Bulle de Sixte IV

La bulle originale du pape Sixte IV était conservée aux archives de la préfecture de la Haute-Marne. Toutefois, à la suite d'un arrête du département daté du , cette bulle se déplaça, et de nos jours, son existence reste inconnue[ej 4],[4]. Dans les mêmes archives, il existait d'une copie authentique selon lesquelles on retrouve le texte[ej 4],[fv 1]. Faite à la demande de la prévôté, la copie date du 4 juillet 1476[as 2] :

« SIXTUS, Episcopus, Servus, servorum Dei, ......... Datum Romæ apud sanctum Petrum, anno incarnationis Dominiæ millesimo quadringentesimo septuasesimo quinto, sexto idus februarii[ej 10], pontificatus nostri anno quito. Sic signatum supra plicam. P. de Monte. »

- Texte intégral en latin [lire en ligne]

- Traduction en français [lire en ligne]

- Manuscrit de copie [manuscrit en ligne]

Indulgence plénière

Tout comme d'autres jubilés, le Grand Pardon, indulgence plénière et entière, est singulièrement accordé par le pape. En faveur de l'édition de Chaumont, il s'agit de la bulle de Sixte IV, toujours renouvelée.

En faveur du Grand Pardon Général de Chaumont, cette indulgence est attachée

— à l'évêque de Langres et à l'église collégiale de Chaumont (actuellement basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont),

— dans l'intervalle entre les premières et les secondes vêpres[5], plus précisément celles de la veille (samedi 23) jusqu'à celles du lendemain[ac 1] au jour où la fête de la nativité de saint Jean-Baptiste coïncide à un dimanche

— pour tous ceux qui y visitent après avoir confessé (à tous et à chacun des fidèles des deux sexes)[ej 5].

Étant donné que cette durée de vêpres est très limitée, chaque pape prolonge normalement cette indulgence pour plusieurs jours, précisée dans sa propre bulle. Ainsi, pour l'année 1855, Pie IX octroya une huitaine de jours supplémentaire et suivante[lj 3] tandis que Sixte IV avait fixé le premier jubilé entre le jeudi 21 et le mercredi 27 1475[ej 11]. (En effet, en 1407 à cause de la foule, le jubilé du Puy-en-Velay avait subi un accident mortel. D'où, il est habituel que les papes prolongent la durée des jubilés.) Il est normal que la décision de Pie IX fût préférée, par exemple lors de l'édition de 1923, car la clôture solennelle huit jours plus tard respecte la manière de la sainte assemblée des Israélites octave[7].

Il est vrai que les fidèles étaient parfois tellement nombreux que les prêtres, également si nombreux, n'étaient pas capables d'entendre leurs confessions dans les établissements religieux. C'est pourquoi les confessions étaient admises, même dans un tribunal provisoire dans la rue[ej 5],[lj 4].

Par ailleurs, le Saint-Pape suspendait l'indulgence à Chaumont, concernant quelques exceptions : vœux vers l'Outremer (ultramarino, indulgence réservée à la Terre sainte), en faveur de Rome (beatorum Petri et Pauli, réservée au pape), vers Saint-Jacques-de-Compostelle (réservée à ce sanctuaire) ainsi que ceux de professer la religion[ej 12]. Ces trois sanctuaires demeuraient, au Moyen Âge, les destinations les plus importantes des chrétiens pour le pèlerinage, étant donné qu'elles étaient liées aux Apôtres. On comprend que le Saint-Siège gardât tout à fait la dignité de ces sanctuaires.

Dates des Grands Pardons

Historique

Les années où le Grand Pardon de Chaumont étaient tenues se présentent dans plusieurs œuvres des historiens :

- Émile Jolibois (1838) : de 1476 à 1838[ej 13]

- Alphonse Sachet (1886) : de 1476 à 1894[as 3] (certaines années ne sont pas correctes : 1798, 1860 et 1905)

- Charles Mettrier (1923) : de 1792 à 1923[sc 2]

- Maurice Colinon (1969) : de 1934 à 1962[3]

Les années présentées par Claude-Émile Jolibois, historien ordinaire de Chaumont[8], ne précisent pas ses sources. Officiellement, le jubilé compte 81 éditions en 2018, mais non plus, les sources n'étaient pas précisées. Selon les années rétablies par documents en ligne, il manque de 3 éditions. Il est possible, soit, que l'on compte les années supprimées (1475, 1798 et 1917), soit, que quelques années soient perdues dans les archives.

- (En 1475, le jubilé attribué à l'église collégiale de Chaumont ne fut pas célébré[sc 1]).

- 1476 (1re édition)

Naissance du Grand Pardon général de peine et de coulpe[ej 13]. Même le pape Sixte IV n'était pas capable d'assurer l'inauguration et la continuité du jubilé, dans une circonstance difficile issue de querelles parmi les religieux[ej 7]. Par lettre de Sixte IV du , le premier Grand Pardon fut finalement célébré le , fête de saint François d'Assise, au lieu du , initialement prévu[sc 1]. - 1481 (2e édition)

Après le décès de Jean de Montmirel à Rome le [mc 1], le chapitre de Chaumont consentit, notamment sous la juridiction de l'ordinaire du , à se remettre. Depuis cela, toutes les bulles furent par conséquent agréées et la porte vers la deuxième édition fut ouverte[ej 14]. - 1487 (3e édition)

Les Mystères, pièces sacrées, étaient déjà tenus dans un certain nombre de théâtres[lj 5]. Le jubilé comptait 80 livres 3 sols 7 deniers de dépense[ej 13]. - 1492 (4e édition)

La dépense augmentée obligea à la ville de partager la moitié de coût à partir de cette édition. Pour cela, un concordat fut conclu le 14 mars[ej 15]. - 1498 (5e édition)

Pour cette édition, Claude Rolot qui n'était pas encore chanoine fut chargé d'écrire, en recevant 60 sols, une vie de saint Jean-Baptiste, une histoire de l'élection de sa collégiale et l'invention de pardon[9] - 1509 (6) ;

- 1515 (7e édition)

En faveur des Mystères, 13 livres furent payées à Claude Rolot, maintenant chanoine de la collégiale[ej 16]. L'archiprêtre Charles Mettrier considérait dans son livre sorti en 1923 que ce Claude Rolot serait l'initiateur de ces représentations[sc 3]. Par ailleurs, les tableaux ne comptaient que sept séances[10]. - 1520 (8) ; 1526 (1524[sc 4]) (9) ; 1537 (10) ; 1543 (11) ; 1548 (12) ;

- 1554 (13e édition)

On dépensa au total 134 livres 17 sols 11 deniers[ej 13]. - 1565 (14e édition)

La « Concession de la publication des indulgences du Grand Pardon à Saint Jean-Baptiste de Chaumont de Chaumont », datée le , était conservée dans les archives départementales[11]. - 1571[hc 3] (15) ; 1576 (16) ;

- 1582 (17e édition)

Il s'agissait du dernier Grand Pardon selon le calendrier julien[12]. - 1584 (18e édition)

À la suite de la réforme effectuée par le pape Grégoire XIII, le diocèse de Langres avait adopté, sans délai, le calendrier grégorien selon lequel le jubilé fut tenu avec seuls deux ans d'intervalle[13],[14]. - 1590 (19e édition)

La requête datée du 18 avril 1590, qui renouvelait celle du 8 avril 1582, présente qu'elle ne retrouvait pas les statuts versifiés d'une confrérie dont les membres auraient endossé le rôle de diables, en dépit du renouvellement des revenus afférents. Cela signifie que l'autorité commençait déjà à douter la qualité des mystères, qui pourraient commettre des désordres[9]. - 1601 (20e édition)

Dans l'année de ce Grand Pardon, le maître Regnault Cordier publia son livre intitulé Quatre Discours dévotz et nécessaires à l'institution du chrétien (Imprimeur-libraire Quentin Maréchal, Chaumont) dans lequel quelques détails du jubilé étaient présentés[hc 4],[15]. - 1607 (21) ; 1612 (22) ;

- 1618 (23e édition)

Cette année s'illustrait de sa grande représentation. Émile Jolibois considérait d'où que Jacques Callot, en retour de Florence, assista à cette édition. Dorénavant, il était un collaborateur important de la Grande Diablerie y compris la Tentation de saint Antoine[16]. - 1629 (24e édition)

Donc au XVIIe siècle, commença la décadence des activités théâtrales[ej 15]. À mesure que l'exécution des théâtres évoluait, l'église fit supprimer ce qui concernait le théâtre d'enfer où le diable emportait le roi Hérode. En 1629, lorsque le feu d'artifice final fut présenté à la gloire de Hercule, elle décida de ne pas supporter cette Grande Diablerie[mc 2]. - 1635 (25e édition)

L'église interdit définitivement les diableries[mc 2]. - 1640 (26) ; 1646 (27) ;

- 1657 (28e édition)

Jacques Vignier, historien jésuite, assista à cette édition, en détaillant la caractéristique des mystères dont l'objectif était d'attirer du peuple[9]. - 1663 (29e édition)

Cette année-là, la dernière exécution des Mystères fut tenue, avant sa suppression[lj 5]. La dépense augmentait jusqu'à 1 851 livres 17 sous 6 deniers[ej 13]. - 1668 (30e édition)

Le coût de la guerre de Dévolution interrompit définitivement les mystères. Dorénavant, il n'y avait que la procession simple, avant la grande messe[sc 5]. - 1674 (31) ; 1685 (32) ; 1691 (33) ; 1696 (34) ; 1703 (35) ;

- 1708 (36e édition)

Il est évident que la suppression des Mystères acheva une bonne économie : avec 354 livres 2 sols 4 deniers de dépense[ej 13]. - 1714 (37) ;

- 1725 (38e edition)

Pour les habitants de Langres, ville épiscopale, cet événement de Chaumont restait très important. Le lundi , ses pèlerins ayant obtenu l'indulgence furent accueillis, en grande pompe, par plusieurs cents enfants. Il est assez probable que Denis Diderot, encore élève de collège chez les jésuites, assistait à cette cérémonie[17] - 1731 (39) ; 1736 (40) ; 1742 (41) ; 1753 (42) ; 1759 (43) ;

- 1764 (44e édition)

Le document indique 415 livres 15 sols de dépense[ej 13] - 1770 (45) ;

- 1781 (46e édition)

Avant le jubilé, le 16 mai, l'évêque César-Guillaume de La Luzerne qui était célébrant cette année-là fit révéler l'ordonnance précisant de ses propres prières, de sorte que les fidèles puissent obtenir l'indulgence lors de cette édition. Cette version était en usage jusqu'en 1804[18]. - 1787 (47) ;

- 1792 (48e édition)

La tradition du Grand Pardon fut défendue par le nouveau maire de Chaumont, Jean-Nicolas Laloy en 1792 : « III. — Maire de Chaumont (1791 - 1796) : Dès sa nomination, Laloy est aux prises avec les pires difficultés. ... En 1792 et 1793, la solennité du Grand-Pardon est célébrée en grand pompe [1792] ; les processions de la Fête-Dieu sont suives des corps constitués et des milices [1793] ; les feux de la Saint-Jean s'allument comme d'usage ; — c'est la liberté du culte pleine et entière, et cela dure jusqu'à l'arrêté des représentants du peuple près de l'armée du Rhin (17 brumaire an III). »[19]. Si, à ces jours-là, l'évêque légitime César-Guillaume de La Luzerne venait de partir en exil, la publication de la bulle avait été décidée le , de sorte que celle-ci soit sortie le dimanche 10[sc 6]. - (En 1798, le jubilé n'était pas possible. L'église Saint-Jean-Baptiste était fermée depuis le tandis que le calendrier grégorien était supprimé (donc les dimanches n'existaient plus)[sc 7],[fv 2].

- 1804 (49e édition)

Après le concordat en 1801, l'église de Chaumont était effectivement restaurée. Avant la fête de juin, la publication du Pardon ne connut aucune difficulté afin de tenir le jubilé[ej 17]. Sur la demande du curé Garret de Chaumont, le privilège du Grand Pardon avait été formellement renouvelé et autorisé par le légat en France Giovanni Battista Caprara[ac 2],[sc 7]. - 1810 (50e édition)

Cette annéé-là, la Fête-Dieu fut célébrée le dimanche . En conséquence, la fête de saint Jean-Baptiste fut repoussée au jeudi 28. De plus, de nombreuses modifications de la bulle de Sixte IV avaient été annoncées par l'évêque de Dijon Henri Reymond [lire en ligne], qui doutait et refusa l'autorité de la bulle de Sixte IV[hc 1] sous influence du gallicanisme et du jansénisme[sc 8]. En dépit de ce conflit, le Grand Pardon eut lieu, avec trois jours avant et après le , assisté par plus de dix mille fidèles[sc 9]. En fait, dans l'optique d'établir ce jubilé, l'amiral Denis Decrès n'avait pas hésité à solliciter le ministre des Cultes[fv 2]. Le prélat assura que la bulle était accordée pour l’éternité et non pour la collégiale disparue[mc 1]. - 1821 (51e édition)

Plusieurs documents conservés aux archives municipales indiquaient que les autorisations étaient successivement tenues jusqu'au publication du Grand Pardon le [sc 10]. En dépit de l'intervention de l'administration municipale, la participation des fidèles commença à diminuer et cette tendance se continua [ej 18],[20]. À la suite de l'incident causé par l'évêque Reymond, le célébrant était parfois remplacé par une haute autorité ecclésiastique. Ce remplacement débuta lors de cette édition[mc 1]. - 1827 (52e édition)

De même, les procédures entre le maire et l'évêque furent effectuées, sans aucune difficulté. Désormais, en respectant le calendrier, le Grand Pardon était régulièrement tenu, comme auparavant[sc 11]. - 1832 (53e édition)

Au printemps, la deuxième pandémie de choléra fut constatée à Paris. Dans l'optique d'éviter sa propagation, l'autorité dut interdire l'accès des fidèles non résidants. Or, le Grand Pardon fut maintenu[mc 1] hormis la procession[mc 3]. - 1838 (54e édition)

Le Grand Pardon fut, cette année-là, réorganisé. À la place des hommes et des femmes en costume traditionnelle, c'était les enfants du catéchisme qui jouaient les personnages. Cet essai de la réorganisation se continua jusqu'à l'édition suivante[21]. - 1849 (55e édition)

En 1849 aussi, la troisième pandémie de choléra menaçait ce jubilé. Finalement, la même gestion fut tenue afin de sauvegarder la tradition[mc 1]. De nouveau, la procession fut interdite[mc 3]. - 1855 (56e édition)

En faveur de cette édition, le pape Pie IX octroya huit jours de prolongement de jubilé[lj 3]. (La notice en huit pages est disponible en ligne, dans les archives de la bibliothèque nationale de France[lj 6].) Toutefois, le nouvel évêque Jean-Jacques-Marie-Antoine Guerrin[22] l'aurait prolongé, selon sa lettre pastorale, pour trois semaines précédentes[sc 12]. De surcroît, le Second Empire favorisait cet événement. Le jubilé solennel fut célébré en présence de nombreux Pontifies, de premiers magistrats civils. Le décor des rues illustrait la fête[sc 13]. - 1866 (57e édition)

Le Grand Pardon se distinguait encore. Ancien évêque de Langres (1833 - 1834), le cardinal Césaire Mathieu présida cette édition si florissante[sc 14]. - 1877 (58e édition)

À la suite de la guerre franco-allemande de 1870 et notamment du décès de l'évêque Guerrin (le )[22] selon lequel le diocèse était en deuil, cette édition retourna à un Grand Pardon spirituel. La brochure présentait les traditions historiques qui se retrouvaient. Le dimanche 24 comptait 25000 fidèles environ et la messe pontificale fut célébrée par Armand-François-Marie de Charbonnel, ancien évêque de Toronto. Plus de 150 prêtres participèrent à cette édition[sc 15]. - 1883 (59e édition)

Cette édition s'illustrait de la musique sacrée soigneusement préparée. Les célébrations du étaient présidées par François-Marie Duboin, en quittance de fonction de vicaire apostolique du Sénégal six jours auparavant[sc 16]. - 1888 (60e édition)

Le Grand Pardon ne cessa pas d'évoluer. Cette année-là, plus de 200 prêtres soutinrent le jubilé. Même un prêtre était venu de Bordeaux[sc 17]. Le jubilé accueillit l'archevêque de Lyon et primat des Gaules Joseph-Alfred Foulon et d'autres évêques, surtout Mgr François-Marie Duboin, maintenant évêque de Raphanée[23]. - 1894 (61e édition)

Les religieux continuaient à soutenir le jubilé. Ainsi, des moines de l'ordre des Prêcheurs aidaient considérablement les célébrations saintes, tels les évêques. La procession au soir fut bien effectuée tout comme le sanctuaire de Lourdes[sc 18]. En résumé, une fois l'autorité du pape effectivement rétablie, le Grand Pardon de Chaumont progressait toujours au XIXe siècle. - 1901 (62e édition)

Le Grand Pardon de 1900 coïncidait le jubilé universel de la fin du siècle à Rome. D'où, celui de Chaumont fut repoussé pour le dimanche 23 juin 1901[sc 19]. Cette édition était effectuée, encore par précaution avec la participation de nombreux religieux, qui non seulement y assistaient au jubilé mais également le soutenaient afin d'adapter à la foule, qui était attendue. Seul le , on comptait en effet plus de 15 000 voyageurs. Plusieurs évêques répartissaient les célébrations[sc 20]. - 1906 (63e édition comptée avec les documents anciens - 3 éditions manquantes à identifier)

Encore trouvait-on des nouveautés dans cette édition. Notamment, il y avait deux messes en plein air dont celle du directeur des Jeunes, l'abbé Moliard, sur la route de Langres[sc 21]. - (En 1917, le Grand Pardon ne put pas être effectué[sc 22]. Depuis cela, il n'existe aucune suppression du Grand Pardon.)

- 1923 (67e édition selon la source officielle)

Après la guerre, en 1923, le Grand Pardon fut tenu en grand pompe. Le 67e édition était présidée par le cardinal-archevêque Louis-Ernest Dubois et en présence de sept évêques. Le jubilé débuta le samedi 23 au matin et la clôture solennelle fut célébrée le dimanche 1er juillet 1923 à 20 heures[sc 23]. (Son programme est disponible : [lire en ligne].) Deux reposoirs étaient consacrés à Notre Dame et à sainte Jeanne d'Arc, deux patronnes de la France, selon la lettre apostolique Beata Maria Virgo in cælum Assumpta in gallicæ déclarée par le pape Pie XI en 1922[mc 1]. - 1928 (68e édition)

Cette édition s'illustrait surtout de la participation des jeunes. En effet, la ville était un témoin du mouvement de jeunesse Patro : « Ainsi le , lors du Grand Pardon de Chaumont, 110 jeunes en costume du « Patro » (avec le célèbre béret blanc) sont présents. Sous les « quinze glorieuses » de Roger Turlure, les Jeunes participent très activement aux entrées officielles des évêques. »[24] - 1934[3] (69e édition)

La tradition théâtrale fut rétablie avec l'œuvre spécialement composée par Henri Ghéon. Elle fut reprise encore en 1646 et 1951[mc 3]. - 1946 (70e édition)

Édition initialement prévue le 24 juin 1945, le pape Pie XII dut déroger le Grand Pardon de Chaumont à cause de la guerre. Finalement, celui-ci fut tenu le dimanche 23 juin 1946, surtout en rendant hommage aux résistances et aux victimes[14]. - 1951 (71e édition)

Cette année-là, le jubilé fut célébré en grande pompes. La préparation des habitants avait duré quelques mois, afin que le visage de ville soit plus lumineux. Le cortège se composait de vers seize cardinaux, archevêques et évêques tandis que, sur les places, on comptait cinquante mille personnes. Le Grand Pardon fut présidé par le nonce apostolique Angelo Giuseppe Roncalli, futur pape Jean XXIII qui dénonça en français : « Que j'ai le cœur plein de joie de voir tant de fidèles assemblés, que j'ai les yeux pleins d'enthousiasme de voir tant de foi retrouvée et que j'en ai plein les jambes d'avoir tant marché ! »[fv 3]. - 1956 (72e édition)

Le jubilé fut assisté par les délégations des États-Unis, d'Italie, de Madagascar et de Grèce. Pour la première fois, la messe pontificale fut radiodiffusée[mc 1]. - 1962 (73e édition)

La messe fut diffusée maintenant par télévision et par radio. Comme le jubilé comptait 100 000 participants qui restent historiques, un hélicoptère de la gendarmerie assurait la sécurité[mc 1]. - 1973 (74e édition)

Les Cahiers haut-marnais présentaient, en 1979, un déclin considérable du jubilé de Chaumont : « En 1973 en effet, le Grand Pardon avait été réduit à une simple messe commémorative. »[25],[fv 4]. C'est la raison pour laquelle, à partir de 1979, il fallait la « Réponse à une angoisse collective », un nouveau mouvement culturel et ardent afin de revitaliser cette fête. En réalité, à la suite d'une incertitude après le concile Vatican II, les célébrants n'sachant pas comment continuer cette tradition n'avaient pas assez de conditions favorables[mc 1]. - 1979 (75e édition)

Cette édition coïncidait le 5e centenaire du Grand Pardon ainsi que de la disparition de Jean de Montmirel le 10 février 1479. Dorénavant le comité des fêtes est chargé de préparer les événements, hormis la composante culturelle. Le Grand Pardon fut présidé par François Marty, archevêque de Paris[mc 1]. - 1984 (76e édition)

À partir de cette édition, la grande messe ecclésiastique est célébrée sur le parvis, au lieu de l'autel de la basilique[mc 4]. - 1990 (77e édition)

En distinguant la dernière édition du XXe siècle, une œuvre importante fut publiée par un historien originaire de Chaumont. Il s'agit de l'édition révisée du Grand Pardon de Chaumont, 1475 - 1990 de François Veillerette[fv 5].

- À la suite de l'évolution de ces trois dernières éditions dans le domaine de manifestation, l'Association du Grand Pardon de Chaumont fut fondée en 1998 sur l'initiative de la mairie[26].

Quelques chiffres importants

S'il y a eu plusieurs vagues de participations, le Grand Pardon de Chaumont était attendu surtout après des guerres. Entre 1877 et 1962, les autorités civiles et militaires accueillirent le prélat qui présidait la fête avec une cérémonie d'hommage devant le monument aux morts[mc 1].

- 1877 (fidèles au dimanche ) : 25 000[sc 24]

- 1906 : 30 000 personnes[27]

- 1923 : 25 000 personnes[28], 1 cardinal-archevêque et 7 évêques (cette année-là, le jubilé fut tenu comme les célébrations auprès d'un sanctuaire, à la suite de la canonisation de Jeanne d'Arc en 1920, à laquelle un reposoir était consacré[mc 1]) [programme en ligne]

- 1928 : 35 à 40 000 personnes, présidé par le cardinal-archevêque de Lyon Mgr Louis-Joseph Maurin, secondé par 8 évêques[29]

- 1934 : 98 000 personnes, présidé par un cardinal-évêque (Mgr Achille Liénart), entouré par plusieurs évêques[30]

- 1951 : 50 000 personnes, présidé par le nonce apostolique Angelo Giuseppe Roncalli, futur pape Jean XXIII[fv 3]

- 1962 : 100 000 personnes[mc 1]

Au XXIe siècle

- 2001 (78e édition) : le logotype fut créé lors de cette édition[mc 5].

- 2007 (79e édition) : précédé du Colloque international d'histoire, tenu à Chaumont les 24 -[31].

- 2012 (80e édition) : cette édition se caractérisait de nombreux événements consacrés à la culture médiévale, avec 40 000 participants environ[32].

- 2018 (81e édition) : sous le thème « Tu as du prix à mes yeux » (Livre d'Isaïe 43, 7) [33] ; participation de Christian Lépine, archevêque de Montréal, en hommage à Langres, la ville natale de la fondatrice de Montréal Jeanne Mance[mc 6].

En comparaison d'autres jubilés, la ville de Chaumont connut plus fréquemment son Grand Pardon. Cette particularité permet de nos jours d'animer cet événement originellement religieux avec plusieurs activités culturelles telles que le concert, l'exhibition, le spectacle. L'avant-dernier Grand Pardon de Chaumont s'est déroulé le [34] tandis que le dernier a eu lieu le . Cette édition adoptait un sujet biblique, issu du Livre d'Isaïe.

Le prochain aura lieu onze ans après, le [35].

Mystères

Si le jubilé de Chaumont se caractérise surtout des événements culturels, son origine ne demeure pas invention contemporaine[sc 25]. En effet, le dimanche de Grand Pardon, une procession circulait en passant par plusieurs théâtres (montres) où l'on représentait la vie de saint Jean-Baptiste et d'autres personnages[lj 4] [15 théâtres du Grand Pardon de Chaumont au XVIIe siècle]. Ces pièces s'appelaient Mystères, dont le répertoire comptait 15 œuvres[lj 5] (mais plus précisément, 14 œuvres, car, au XIIIe théâtre, on ne jouait rien et les fidèles méditaient en rendant hommage à Notre Dame). Et un livre sorti en 1591 contenait enfin 17 œuvres[mc 5]. Rappelons qu'à cette époque-là, la plupart des fidèles n'étaient pas capables de lire. D'où, cette procession-exécution était précieuse de sorte que les pèlerins puissent comprendre exactement comment saint Jean-Baptiste invitait le peuple d'Israël à réconcilier avec Dieu. À la suite de l'élaboration des pièces, ainsi que de l'augmentation de nombre de théâtres à partir de neuf jusqu'à quinze, la représentation devint de plus en plus coûteuse et les quêtes et offrandes n'étaient pas capables de couvrir cet événement (80 livres 3 sols 7 deniers de coût en 1487, mais enfin 1 851 livres 17 sols 6 deniers en 1663). Toujours demandée par le chapitre, sa suppression fut finalement décidée après cette dernière exécution en 1663[lj 5].

I. Moralité de Vertus (les Vertus) [lire en ligne]

II. Zacharie [lire en ligne]

III. Annonciation [lire en ligne]

IV. Visitation [lire en ligne]

V. Prophètes (Malachie et Jérémie) [9]

VI. Nativité (Accouchement de sainte Élisabeth) [lire en ligne]

VII. Saint Jean au désert [lire en ligne]

VIII. Saint Jean Prêchant (saint Jean d'Égypte) [lire en ligne]

IX. Baptême de Jésus [lire en ligne]

X. Emprisonnement [10]

XI. Décollation [lire en ligne]

XII. Enfer [lire en ligne]

XIII. Notre Dame des Nues (Notre Dame de l'Assomption) [11]

XIV. Sybilles [12]

XV. Limbes [13]

Mise en musique

- Nicolas Couturier (1840 - † 1911) : Messe pour le Grand Pardon (1894)[mc 7]

- Vincent Freppel (1960 -) : Messe et plusieurs pièces consacrés au Grand Pardon[mc 7]

Photographies

2012 et avant

-

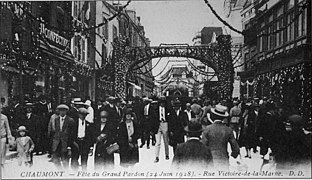

1906,

1906, -

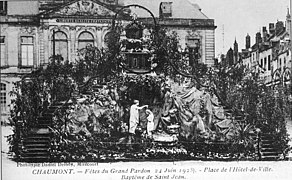

1923,

1923, -

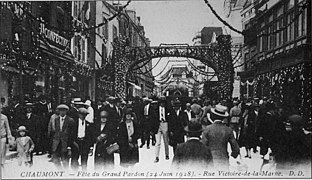

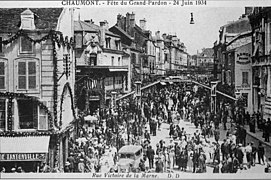

1928,

1928, -

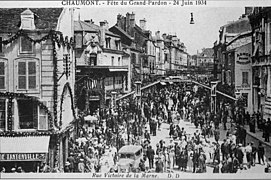

1934,

1934, -

Grand Pardon 2012, cérémonie d'ouverture, .

Grand Pardon 2012, cérémonie d'ouverture, .

2018

-

Rue Toupot-de-Béveaux

Rue Toupot-de-Béveaux -

Rue Jules-Tréfousse

Rue Jules-Tréfousse -

Rue Saint-Jean

Rue Saint-Jean -

Rue Victoire-de-la-Marne

Rue Victoire-de-la-Marne -

Messe sur la Place de la Basilique Saint-Jean

Messe sur la Place de la Basilique Saint-Jean

Bibliographie

- Alexandre Assier, Légendes, curiosités et traditions de la Champagne et de la Brie, p. 24 - 28 Le Grand Pardon de Chaumont, Librairie Auguste Aubry et le reste, Paris 1860 [lire en ligne]

- Charles Rondot, Le Grand Pardon de Chaumont, , Imprimerie et librairie Rallet-Bideaud, Langres 1888, 23 p. [lire en ligne]

- François Villierme, Jehan de Montmirel, (ISBN 978-2-87825-394-8).

- Patrick Corbet, François Petrazoller, Vincent Tabbagh (éd.), Le Grand Pardon de Chaumont et les Pardons dans la vie religieuse (XIVe - XXIe siècle) ; actes du colloque international, Le Pythagore, Chaumont 2011 (ISBN 978-2-908456-70-7) 455 p.[31],[36]

- Sylvian Milbach, Le Grand Pardon de Chaumont au XIXe siècle : « Les Pardons sont comme les peuples heureux et n'ont pas d'histoire », p. 393 - 406 [PDF à télécharger]

- Pierre Bar, Bénédicte Quinet, Gaëtan Evrard, Grand Pardon à Chaumont (BD), Le Pythagore, Chaumont 2018 (ISBN 978-2-37231-036-9) 44p.

Références bibliographiques

- Émile Jolibois, La diablerie de Chaumont, ou Recherches historiques sur le Grand Pardon général de cette ville, et sur les bizarres cérémonies et représentations à personnages auxquelles cette solennité a donné lieu depuis le 15e siècle ; contenant les Mystères de la nativité, de la vie et de la mort de M. saint Jean-Baptiste, Imprimeur-Libraire Miot et Libraire Techener Chaumont et Paris 1838 [lire en ligne] 157 p.

- Émile Jolibois, Histoire de la ville de Chaumont (Haute-Marne), Libraire Jean-Baptiste Dumoulin et Libraire Simonnot-Lansquenet, Paris et Chaumont 1856 [lire en ligne]

- Jean-Baptiste-Joseph Mathieu, Abrégé chronologique de l'histoire des évêques de Langres, seconde édition, Laurent Fils et Cie, Langres 1844

- (éd.) Le Grand Pardon de Chaumont - Notice sur l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste ; sur Jean de Montmirel, évêque de Vaison ; sur la bulle du pape Sixte IV, qui accorde des indulgences et sur l'L'Ancienne Diablerie de Chaumont, Librairie de Lucot-Josselin, Chaumont 1855 [lire en ligne]

- Alphonse Sachet, Le Grand Jubilé Séculaire de Saint-Jean-de-Lyon, Imprimerie de Waltener, Lyon 1886 [lire en ligne]

- Archiprêtre Charles Mettrier et Société d'Histoire, d'Archéologie et des Beaux-Arts de Chaumont, Le Grand Pardon de Chaumont, , Historique et Programme, Société Nouvelle d'Imprimerie Champenoise, Chaumont 1923 [lire en ligne] 68 p.

- François Veillerette, Le Grand Pardon de Chaumont 1475 - 1990, seconde édition, Éditions Patrimoine 52, Hôtel de Ville de Chaumont, 1990 (ISBN 2-908543-00-1) [extrait en ligne]

- Ministère de la Culture, Fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel, Le Grand Pardon de Chaumont, 2018_67717_INV_PCI_FRANCE_00406, 2018, 25p. (disponible en PDF)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Documents

- Lettre patente du roi de France Louis XI datée du à Vaux-en-Beaujolais [lire en ligne]

- Exemples

- Notice (1855) [lire en ligne]

- Programme (1923) [lire en ligne]

Calendrier

- Calendrier en France afin de vérifier l'année accordée au Grand Pardon de Chaumont [lire en ligne]

Site officiel

- Site de l'association du Grand Pardon de Chaumont

Références

- ↑ Site officiel du diocèse de Langres [1]

- ↑ « REFERENDAIRE : Définition de REFERENDAIRE », sur cnrtl.fr (consulté le ).

- ↑ a b et c Maurice Colinon (http://data.bnf.fr/11897283/maurice_colinon/), Guide de la France religieuse et mystique (1969) : « Cette disposition soumet le grand pardon de Chaumont à un cycle de onze, six, cinq et six ans. Les plus récents ont été célébrés en 1934, 1945, 1951, 1956 et 1962. »

- ↑ Il est possible qu'un autre original soit conservé dans les archives du Vatican. Car, à partir du pontificat de Martin V (ou son prédécesseur), les documents pontificaux expédiés du Saint-Siège étaient systématiquement conservés dans les archives. Ainsi, la bulle originale du Grand Pardon de Rocamadour y fut exactement retrouvée à la fin du XIXe siècle. Cependant, celles de Martin V concernant le jubilé du Puy-en-Velay ne sont pas encore redécouvertes malgré une vaste opération.

- ↑ Dans la tradition de l'Église catholique, les célébrations les plus solennelles sont tenues au soir (en tant que vigile), d'une part depuis la liturgie juive que Jésus-Christ respectait, d'autre part d'après la tradition dans les premiers siècles, vraisemblablement afin d'éviter des risques de martyr. Les vêpres sont effectivement préférées. Ainsi, afin de bénir un nouvel orgue auprès de l'Institut pontifical de musique sacrée, le pape Jean-Paul II choisit les premières vêpres de la fête de saint Cécile (22 novembre), donc celles du 21 novembre 1984 ; en résumé selon la tradition ancienne, on peut considérer que la journée liturgique se commence la veille aux vêpres (Études grégoriennes, tome XXXIX, p. 293 - 294, 2012)

- ↑ (en)https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/lorenzo/monaco/3/54monaco.html

- ↑ « Octave / Liturgie & Sacrements », sur Liturgie & Sacrements (consulté le ).

- ↑ « Émile Jolibois (1813-1894) - Auteur - Ressources de la Bibliothèque nationale de France », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- ↑ a b et c Jean Céard, Les mystères de Chaumont, publié dans l’Hommage Jean-Pierre Bordier, p. 239 - 252, 2017 [2]

- ↑ p. 15

- ↑ Archives départementales de la Haute-Marne, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, p. 20, 1909, consultées en ligne le 18 juillet 2018

- ↑ Site Petko Yotov, année 1582 (calendrier julien) [3]

- ↑ Site Petko Yotov, année 1584 (calendrier grégorien) [4] [5]

- ↑ a et b Site officiel du Grand Pardon de Chaumont [6]

- ↑ Georges Viard, Fêtes et jeux entre Saône et Meuse : Bourgogne, Champagne et régions adjacentes, Actes du 10e colloque de l'association bourguignonne des sociétés savantes, tenu à Langres les 21 et 22 octobre 2000, 2003, consulté en ligne le 20 juillet 2018

- ↑ Émile Jolibois, La Haute-Marne ancienne et moderne, , 564 p. (lire en ligne), p. 238.

- ↑ Jacques Attali, Diderot : ou le bonheur de penser, , 540 p. (ISBN 978-2-213-66920-5, lire en ligne), p. 21.

- ↑ Émile Jolibois, La diablerie de Chaumont, p. 151, 1838 [7]

- ↑ Mémoires de la Société des lettres, des sciences, des arts, de l'agriculture et de l'industrie de Saint-Dizier, 1912 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5535184m/texteBrut) voir aussi p. 75

- ↑ Ce phénomène peut être expliqué. Lorsque le célébrant du jubilé doute l'autorité du pape qui attribue l'indulgence, les fidèles ne peuvent pas l'assister sereinement.

- ↑ Sylvain Milbach, Le Grand Pardon de Chaumont au XIXe siècle, dans Le Grand Pardon de Chaumont et les pardons dans la vie religieuse XIVe – XXIe siècles, p. 402, Chaumont 2010

- ↑ a et b « Jean Guerrin (1793-1877) - Auteur - Ressources de la Bibliothèque nationale de France », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- ↑ Charles Rondot, Le Grand Pardon de Chaumont : 24 juin 1888, p. 5 - 6, 1888 [8]

- ↑ Société historique et archéologique de Langres, Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, 1999, consulté en ligne le 13 juillet 2018.

- ↑ Consulté en ligne le 11 juillet 2018

- ↑ https://www.grandpardonchaumont2018.fr/l-association-du-grand-pardon-de-chaumont/

- ↑ La Croix, 26 juin 1906, L'Univers, 29 juin 1906

- ↑ La Croix, 26 juin 1923, Journal des débats, 25 juin 1923

- ↑ La Croix, 26 juin 1928

- ↑ La Croix, 26 juin 1934, La Croix, 27 juin 1934

- ↑ a et b http://www.lepythagore.com/livrespages/70pardon.html

- ↑ p17

- ↑ http://pelerinagedefrance.fr/81e-Grand-Pardon-de-Chaumont

- ↑ http://www.ville-chaumont.fr/grand-pardon/index.html

- ↑ https://car.fr/appli/calendrier/index.php?an=2029

- ↑ http://www.sudoc.fr/152441476

Portail du catholicisme

Portail du catholicisme  Portail de la Haute-Marne

Portail de la Haute-Marne  Portail du patrimoine culturel immatériel

Portail du patrimoine culturel immatériel