Fort du Truc

| Fort du Truc | |||

Vue générale du fort. | |||

| Description | |||

|---|---|---|---|

| Type d'ouvrage | Fort de montagne | ||

| Dates de construction | de 1890 à 1894 | ||

| Ceinture fortifiée | place forte de Bourg-Saint-Maurice | ||

| Utilisation | ouvrage de protection d'un barrage de vallée | ||

| Utilisation actuelle | ? | ||

| Propriété actuelle | privée | ||

| Garnison | 222 hommes et 4 officiers | ||

| Armement de rempart | 8 canons et 2 mortiers | ||

| Armement de flanquement | néant | ||

| Organe cuirassé | néant | ||

| Modernisation béton spécial | non réalisée | ||

| Programme 1900 | |||

| Dates de restructuration | non réalisée | ||

| Tourelles | - | ||

| Casemate de Bourges | - | ||

| Observatoire | - | ||

| Garnison | ? | ||

| Programme complémentaire 1908 | non réalisé | ||

| Coordonnées | 45° 37′ 52″ nord, 6° 45′ 23″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Savoie (département)

| |||

modifier  | |||

Le fort du Truc, ou fort des Quinze-Cent (en référence à son altitude), est un ouvrage fortifié alpin, situé au nord-ouest de la commune de Bourg-Saint-Maurice, se situant à 1 551 mètres d'altitude, dans le département de la Savoie.

Mission

En 1882, le royaume d'Italie intègre la Triplice, augmente ses unités d'Alpini et commence à fortifier les Alpes. En réaction, la République française crée ses troupes de montagne (notamment les bataillons de chasseurs alpins) en 1888 et lance la modernisation de ses fortifications alpines. En Haute-Tarentaise, le col du Petit-Saint-Bernard permet de rejoindre la vallée d'Aoste : les environs de Bourg-Saint-Maurice, en bas du col, sont donc fortifiés.

Sur les hauteurs de la rive droite de l'Isère, s'échelonnent la batterie de Vulmix (à 1 050 mètres d'altitude), le fort du Truc (à 1 551 m) et le blockhaus de la Platte (à 1 993 m), les deux premiers couvrant de leur artillerie la route nationale 90 (actuelle D1090) qui descend du col, ainsi que la forêt de Malgovert sur l'autre versant. Le blockhaus de la Platte sert à protéger les deux ouvrages en dessous. En amont, directement sous le col, la défense avancée est confiée au fort de la Redoute Ruinée et en dessous à l'ouvrage du Roc Noir. Le fort du Truc, implanté sur le massif entre les ruisseaux du Charbonnet et de l'Arbonne, est la pièce maîtresse du dispositif.

Sur l'autre versant, rive gauche de l'Isère, juste en face des lacets de la route nationale, le flanquement du Truc et l'interdiction du ravin de Versoyen (menant au col de la Seigne) sont confiés à quatre batteries partiellement bétonnées et aménagées en 1913-1914 : deux à Courbaton (batterie nos 3 et 3 bis, à 1 500 m d'altitude), une au Leuchelet (batterie no 4, à 1 700 m d'altitude) et une aux Têtes (batterie no 5, à 1 800 m d'altitude) pour des canons de 120 mm long[1].

Description

Le fort forme un quadrilatère irrégulier, avec son côté oriental donnant sur la falaise ; les trois autres côtés sont défendus par un fossé, une caponnière double au nord et un coffre de contrescarpe à l'ouest. L'artillerie était disposée à l'air libre et pointée vers l'est, le personnel et les munitions se réfugiant en cas de besoin dans trois traverses-abris. Dès le projet de 1890, il a été envisagé d'installer une tourelle Galopin pour deux canons de 155 mm L, sans qu'elle soit installée. En 1913-1914, la caponnière double est renforcée par une dalle de béton armé[2].

-

L'entrée du fort du Truc.

L'entrée du fort du Truc. -

L'entrée et le pont-levis.

L'entrée et le pont-levis. -

Détail de l'entrée du fort.

Détail de l'entrée du fort. -

Vue sur le pont-levis du fort.

Vue sur le pont-levis du fort. -

Détail du pont-levis.

Détail du pont-levis. -

Le mécanisme du pont à bascule en dessous.

Le mécanisme du pont à bascule en dessous. -

La galerie principale du fort.

La galerie principale du fort. -

La porte blindée du fort.

La porte blindée du fort.

C'est un fort Séré de Rivières de deuxième génération, prévu pour une garnison de 293 hommes. Il domine la batterie de Vulmix. Fort intéressant dont le front de gorge était défendu par un coffre de contrescarpe au saillant I, les fronts I-II et II-III l'étaient par une caponnière double et le III-IV par un mur à bahut avec bastionnets aux lignes courbes, en fait d'authentiques tours. Le coffre du saillant I n'est pas relié au fort. Le pont-levis à bascule en dessous est en très bon état de conservation. Les citernes sont aisément accessibles. Le casernement à deux niveaux donne sur le fossé de gorge. L’essentiel des chambrées est encore doté de ses grabats datant de l'entre-deux-guerres. En capitale, la boulangerie a conservé quasiment intact son petit four pour 60 rations. Sous le fort, un magasin sous roc a été creusé. Il est accessible par deux escaliers et comprend deux puits de monte-charge, tous deux toujours surmontés de leur treuil. Dans ce magasin sous roc, chose rare, on peut encore observer une niche aux artifices ayant conservé son habillage de bois et de zinc. L’armement prévu était de six canons de 155 L et deux canons de 95 mm tandis que la défense des fossés était confiée à de la mousqueterie. Ainsi qu'en témoignent les carnets du lieutenant Antoine Vincent, commandant du fort durant l'hiver 1901-1902, la garnison (détachement du 158e RI) était logée dans des baraquements (avec double vitrage) en avant de l'entrée du fort. Ces baraquements, en piètre état, subsistent encore aujourd'hui. Un beau croquis mural de l'insigne de la 8e batterie du 164e RAP. Le fort est désormais utilisé par une société d'animations qui ne s'oppose généralement pas à une visite[3].

Au moment de la mobilisation française de 1914, l'armement du fort est de quatre canons de 155 mm L, deux de 120 mm L, deux de 95 mm, deux mortiers de 15 cm et quatre mitrailleuses. En 1915, le fort est désarmé et ses canons envoyés sur le front : l'Italie vient d'entrer en guerre comme alliée de la France.

Dans l'entre-deux-guerres, le fort est intégré dans le nouveau secteur fortifié de la Savoie, une des subdivisions de la ligne Maginot. Il est ainsi réarmé avec quatre canons de 105 mm L modèle 1913, servies par une partie des hommes de la 8e batterie du 164e régiment d'artillerie de position (164e RAP). Une casemate bétonnée pour des canons de 75 mm fut projetée, mais jamais construite[4].

-

Volets blindés pour protéger des éclats d'obus.

Volets blindés pour protéger des éclats d'obus. -

La galerie principale de l'entrée et l'accès au magasin sous roc du fort.

La galerie principale de l'entrée et l'accès au magasin sous roc du fort. -

La rue du rempart du fort.

La rue du rempart du fort. -

La rue du rempart du fort.

La rue du rempart du fort. -

Le central téléphonique Maginot du fort.

Le central téléphonique Maginot du fort. -

Le deuxième puits du monte-charges du magasin sous roc du fort.

Le deuxième puits du monte-charges du magasin sous roc du fort. -

Le deuxième puits du monte-charges du magasin sous roc du fort.

Le deuxième puits du monte-charges du magasin sous roc du fort. -

L'intérieur de la caponnière double du fort.

L'intérieur de la caponnière double du fort. -

L'intérieur de la caponnière double du fort.

L'intérieur de la caponnière double du fort. -

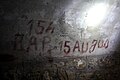

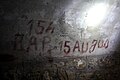

Un graffiti du fort.

Un graffiti du fort. -

Un graffiti du fort.

Un graffiti du fort. -

Un graffiti du fort.

Un graffiti du fort. -

Un graffiti près du central Maginot du fort.

Un graffiti près du central Maginot du fort. -

Une chambrée pour 20 hommes avec les lits de camps superposés en bois typique des années 1890 (refaits en 1930) du fort.

Une chambrée pour 20 hommes avec les lits de camps superposés en bois typique des années 1890 (refaits en 1930) du fort. -

Le coffre d'escarpe de flanquement et les latrines de temps de paix du fort.

Le coffre d'escarpe de flanquement et les latrines de temps de paix du fort. -

Le réfectoire un des bâtiments extérieur, un croquis mural de l'insigne de la 8e batterie du 164e RAP disparu du fort.

Le réfectoire un des bâtiments extérieur, un croquis mural de l'insigne de la 8e batterie du 164e RAP disparu du fort. -

Détail des étagères de la niche aux détonateurs un des derniers exemplaires à ce jour, existant encore du fort.

Détail des étagères de la niche aux détonateurs un des derniers exemplaires à ce jour, existant encore du fort. -

Détail d'un bâtiment extérieur du fort.

Détail d'un bâtiment extérieur du fort. -

Détail d'un bâtiment extérieur du fort.

Détail d'un bâtiment extérieur du fort. -

Détail d'un bâtiment extérieur du fort.

Détail d'un bâtiment extérieur du fort. -

Les chambrées d'un bâtiment extérieur du fort.

Les chambrées d'un bâtiment extérieur du fort. -

Les chambrées d'un bâtiment extérieur du fort.

Les chambrées d'un bâtiment extérieur du fort. -

l'intérieur d'un bâtiment extérieur du fort.

l'intérieur d'un bâtiment extérieur du fort. -

Les bâtiments extérieur du fort.

Les bâtiments extérieur du fort. -

Un bâtiment extérieur du fort.

Un bâtiment extérieur du fort. -

Un bâtiment extérieur du fort.

Un bâtiment extérieur du fort. -

Un escalier d'un bâtiment extérieur du fort.

Un escalier d'un bâtiment extérieur du fort. -

Un escalier d'un bâtiment extérieur du fort.

Un escalier d'un bâtiment extérieur du fort. -

Le four à pain de la boulangerie du fort.

Le four à pain de la boulangerie du fort. -

Un passage d'un bâtiment extérieur du fort.

Un passage d'un bâtiment extérieur du fort. -

Un passage d'un bâtiment extérieur du fort.

Un passage d'un bâtiment extérieur du fort. -

Une chambrée d'un bâtiment extérieur du fort.

Une chambrée d'un bâtiment extérieur du fort. -

Une cheminée d'un bâtiment extérieur du fort.

Une cheminée d'un bâtiment extérieur du fort.

Références

- ↑ « Carte topographique centrée sur le fort » sur Géoportail (consulté le 25 juillet 2018).

- ↑ Cédric et Julie Vaubourg, « Le fort du Truc ou fort des Quinze Cent », sur fortiffsere.fr.

- ↑ Marco Frijns, Luc Malchair, Jean-Jacques Moulins et Jean Puelinckx, Index de la fortification française 1874 - 1914, Edition Autoédition, , 832 p. (ISBN 978-2-9600829-0-6), p. 549.

- ↑ « Le TRUC ( Ouvrage d'artillerie ) », sur wikimaginot.eu.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Fort du Truc, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

v · m | |

|---|---|

| Place de Dunkerque | |

| Place de Lille |

|

| Lille–Maubeuge |

|

| Place de Maubeuge |

|

| Trouée de l'Oise | |

| Place de Verdun |

|

| Hauts de Meuse |

|

| Place de Toul |

|

| Trouée de Charmes | |

| Place d'Épinal |

|

| Haute-Moselle | |

| Place de Belfort | |

| Trouée de Belfort | |

| Massif du Jura |

|

| Place de Besançon | |

| Savoie | |

| Briançon et Tournoux | |

| Place de Nice |

|

| Place de La Fère |

|

| Place de Laon |

|

| Place de Reims |

|

| Place de Paris |

|

| Place de Langres |

|

| Place de Dijon |

|

| Place de Lyon | |

| Place de Grenoble | |

| Place de Toulon | |

| Roussillon | |

| Côte Atlantique |

|

| Outre-mer | |

Portail de l’Armée française

Portail de l’Armée française  Portail de l'histoire de la Savoie

Portail de l'histoire de la Savoie