Abbaye de Saint-Sever

Pour les articles homonymes, voir Saint-Sever (homonymie).

| Ancienne abbaye de Saint-Sever | |

Cloître de l'abbaye de Saint-Sever ensoleillé. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Ancienne Abbaye Église paroissiale depuis 1795 |

| Rattachement | Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel Diocèse d'Aire et Dax (Bénédictins avant la Révolution) |

| Début de la construction | XIe siècle (après incendie de l'édifice antérieur) |

| Fin des travaux | XIe siècle (restaurations aux XVe et XIXe siècles) |

| Style dominant | Roman |

| Protection |  Classé MH (1911) Classé MH (1911) Patrimoine mondial (1998) Patrimoine mondial (1998) |

| Site web | abbatiale.saint-sever.fr |

| Géographie | |

| Pays |  France France |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Landes |

| Ville | Saint-Sever |

| Coordonnées | 43° 45′ 33″ nord, 0° 34′ 27″ ouest |

|

| |

modifier  | |

L’abbaye de Saint-Sever, dans les Landes à Saint-Sever, est une ancienne abbaye bénédictine fondée par le comte de Gascogne Guillaume Sanche à la fin du Xe siècle.

L'église abbatiale est classée monument historique le [1] et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France[2].

Présentation

L’abbatiale de style roman est étonnamment vaste et ses dimensions sont impressionnantes : 71 m de long, 31 m de large pour la nef et 41 m pour le transept. Elle présente un chœur à six absidioles de profondeur décroissante, suivant un plan bénédictin. Les colonnes de marbre du chœur et du transept proviennent du palais des gouverneurs romains de Morlanne, situé non loin de là. Une partie du cloître appartient à des particuliers[3].

L'abbatiale possède un des plus beaux chevets à sept absides échelonnées. Seules deux églises en France ont conservé cette forme inspirée de Cluny II, car la forme la plus courante est celle à trois absides. Saint-Sever reste le seul exemple en France, avec l'église Saint-Genès de Châteaumeillant, de ce type de chevet[3].

Les tribunes du transept donnent accès à des chapelles d’étage. Le transept et les bas-côtés permettaient d’accueillir une foule importante de fidèles et de pèlerins attirés par cette étape de la voie limousine vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Historique

Origines

Au Ve siècle, Severus, le futur saint Sever, est envoyé par le pape pour évangéliser la Novempopulanie. Il est martyrisé et décapité selon la légende par les Wisigoths sur la côte de Brille, un chemin montant des berges de l'Adour jusqu'à la butte de Morlanne, sur les hauteurs de Saint-Sever. Une première chapelle est édifiée en son honneur au VIIe siècle.

-

Statue de saint Sever

Statue de saint Sever -

![Côte de Brille, première voie d'accès à Saint-Sever[4],[Note 1].](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/St_Sever_Cote_Brille.jpg/180px-St_Sever_Cote_Brille.jpg) Côte de Brille, première voie d'accès à Saint-Sever[4],[Note 1].

Côte de Brille, première voie d'accès à Saint-Sever[4],[Note 1]. -

Fontaine au pied de la côte de Brille

Fontaine au pied de la côte de Brille

Après sa victoire à la bataille de Taller vers 982 - 983, le duc Guillaume Sanche de Gascogne achète en 988 la terre et décide d'y édifier un monastère. À l'époque, la région compte en effet de nombreuses et riches villae romaines telles que la villa du Gleyzia d'Augreilh toute proche, mais aucune cité importante. La fondation d'une abbaye, non loin du site antique de la butte de Morlanne, qui domine la vallée de l'Adour, est à la fois un acte politique et religieux qui permet aux ducs de Gascogne de mieux asseoir leur autorité.

L'abbaye bénédictine de Saint-Sever va connaître, dans tous les domaines, une expansion et un rayonnement exceptionnels. Ses innombrables possessions s’étendent dès le XIe siècle du Médoc jusqu’à Pampelune en Espagne. Grégoire Montaner, moine de Cluny, règne sur l’abbaye de 1028 à 1072. C'est sous son abbatiat que commence la reconstruction de l’église sur le modèle de Cluny après un incendie survenu en 1060, avec des maîtres d'œuvre et des sculpteurs aussi remarquables par leur expérience que par leur esprit novateur, et des enlumineurs, parmi lesquels Stephanus Garsia, l’auteur des miniatures du Beatus[3].

-

![Planche gravée du XVIIe siècle représentant l'abbaye de Saint-Sever[5].](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Abbaye_Saint-Sever_Cap-de-Gascogne_dans_Monasticon_Gallicanum.jpg/276px-Abbaye_Saint-Sever_Cap-de-Gascogne_dans_Monasticon_Gallicanum.jpg) Planche gravée du XVIIe siècle représentant l'abbaye de Saint-Sever[5].

Planche gravée du XVIIe siècle représentant l'abbaye de Saint-Sever[5]. -

Chœur de l'abbatiale de Saint-Sever rénové

Chœur de l'abbatiale de Saint-Sever rénové -

Chapiteau de l'abbatiale de Saint-Sever

Chapiteau de l'abbatiale de Saint-Sever

Apogée

La renaissance gasconne du XIe siècle, qui fait suite aux invasions barbares, tient pour une bonne part à l'installation des monastères. Les communautés monastiques entraînent le défrichement des terres vacantes et des forêts et le regroupement des paysans autour des abbayes et prieurés (voir sauveté). Parallèlement, évêques et abbés s’emploient à reconstruire les villes ruinées par les Vikings : Oloron, Nogaro, La Réole, Saint-Sever leur doivent l’existence ou la renaissance[3].

Dans tous les domaines, qu’ils soient religieux, administratif, social, économique et culturel, la Gascogne connaît un renouveau grâce à l’abbaye qui s’impose à toute la province comme une puissance foncière. À son apogée, dès la fin du XIe siècle, un vaste domaine entoure le monastère qui possède également dans le diocèse d’Aire-sur-Adour de nombreuses villae de l’époque romaine, des terres et des églises, dans un rayon de 35 km. Hors de ce diocèse, le monastère acquiert des domaines en Agenais, Bazadais et Pays de Born (Prieuré de Mimizan). Au-delà, Saint-Sever détient une église en Navarre près de Pampelune, ainsi que des biens en Médoc, dont la basilique Notre-Dame de Soulac — possession contestée par l'abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. En Gascogne, la plupart des possessions de Saint-Sever correspondent à une situation stratégique de l’époque : site défensif, zone de passage sur la Garonne ou sur l’Adour, axe de circulation. Distantes d’au maximum une trentaine de kilomètres l’une de l’autre, ces possessions constituent pour les pèlerins des jalons et des gîtes d’étape. Dans le choix des acquisitions, entre également en compte de la fertilité des terrains. La vallée de l’Adour, les côtes de Buzet, les possessions en Armagnac, les vignes en Bordelais dévoilent les centres d’intérêt et les préoccupations économiques des moines qui plantent des vignes à proximité des monastères.

En 1087 le comte et la comtesse de Bigorre donnent l'abbaye à l'abbé Grégoire[6].

Déclin

Le déclin s’amorce avec la fin du duché de Gascogne et se précipite avec la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion.

L'abbaye subit d'abord de graves dommages liés à de nombreux sièges au cours de la guerre de Cent Ans, période où la Gascogne est un enjeu entre la France et l’Angleterre. Le monastère en particulier est plusieurs fois détruit et incendié par les Français. Les bas-côtés sont alors reconstruits en partie.

Puis viennent les guerres de Religion, avec les massacres des années 1569 et 1570 et le saccage et la ruine du monastère par les huguenots de Montgomery, pourchassés par les troupes catholiques de Montluc pendant les guerres de Religion dans les Landes. Il faut attendre plus d’un siècle avant que la congrégation de Saint-Maur n’entreprenne des travaux de réfection de l’abside et des bâtiments conventuels.

À la Révolution française, les moines sont chassés, l'abbaye est désaffectée et les bâtiments conventuels attribués et vendus. L'église abbatiale est quant à elle rendue au culte en 1795 ; les bâtiments monastiques sont occupés par la mairie et par diverses administrations. Les restaurateurs du XIXe siècle redécorent la nef et les façades de l'abbatiale en style néo-roman, pastiche conforme au goût de l’époque pour l’architecture médiévale[3].

Liste des abbés et curés

- 988-1008 : Sauveur (Salvator)

- 1009-1028 : Sanche Ier (Sancius)

- 1028-1072 : Grégoire de Montaner (Grégorius)

- 1072-1092 : Arnaud d'Estios (Arnaldus Raimondi d'Estios)

- 1092-1107 : Suavius

- 1107-1128 : Raymond Bernard d'Arboucave (Raumundus dictus Bernardi sive d'Arbocava)

- 1128-1130 : Pierre de Gouts (Petrus de Gotis)

- 1130-1136 : Robert (Robertus)

- 1137-1140 : Arnaud II de Tresgeit (Arnaldus cognominatus Auricula)

- 1140-1145 : Sanche II Raymond (Sancii ou Sancius)

- 1145-1150 : Forteius (ou Fortanerius)

- 1150-1175 : Raimond (Raymondus)

- 1175-1200 : Bernard de Born

- 1200-1213 : Arsius

- 1213-1248 : Arnaud III (Arnaldus)

- 1250-1286 : Garcie-Arnaud Ier de Navailles (Garsias Arnaldis de Navalliis)

Entre 1286 et 1291, un conflit oppose plusieurs factions de l'abbaye ; il est résolu en 1291 par le pape Nicolas IV.

- 1291-1307 : Guillaume Ier de Beaupuis (Guilhemus de Bellopodio)

- 1307-1312 : Gaillard (Gaillardus)

- 1312-1317 : cardinal Raymond III Pierre de Moneins (Raimondus)

- 1317-1358 : Guillaume III de Poyartin (Guillelmus de Podio Artino)

- 1358-1388 : Bernard III de Moneins (Bernardus de Moneino)

- 1388-1403 : Pierre II (Petrus)

- 1403-1410 : Bernard IV (Bernardus)

- 1410-1419 : Pierre III de Lescun (Petrus de Lescuno)

- 1419-1439 : Jean Ier de Cauna (Johannès de Caulnario)

Suivent, à l'insu de Rome, 9 abbés avant la nomination par le pape Eugène IV du premier abbé commendataire en remplacement de Jean de Cauna[Note 2]

- Annerius de Larrusuins

- Odoatus

- Fontellus

- Johannès de Genesta

- Roger d'Aspremont

- Fortius d'Aspe

- Lupus

- Alfredus

- Arnaldus de Treigest

5 abbés mentionnés sur le manuscrit de Dom du Buisson ne figurent plus dans cette liste (Raymond II-Arnaud IV-Arnaud V-Guilhaume de Beylongue-Bernardus).

- 26 abbés commendataires[8]

- 1442-1446 : Pierre IV de Béran (Petrus de Béran)

- 1446-1454 : cardinal Pierre V de Foix (Petrus de Fuxo)

- 1454-1457 : Jean II de Béarn (Joannès de Béarnio fut excommunié puis réhabilité sous le nom de Jean III de Foix)

- 1457-1465 : Jean III de Foix (Johannès de Fuxo) neveu de Pierre de Foix

- 1466-1478 : Archevêque Hugues d'Espagne (Hugo d'Hispaniae)

- 1478-1498 : Raymond IV d'Aydie

- 1498-1526 : Arnaud VI Guillaume d'Aydie

- 1526-1534 : cardinal Gabriel d'Aure de Grammont

- 1534-1537 : cardinal Claude Ier de Longwy de Givry (Claude de Lonbie de Ginoy dit Gibry)

- 1538-1549 : Philibert de Beaujeu (Philibertus de Bello Ludo)

- 1543-1544 : Jean V Genest[Note 3]

- 1544-1553 : Roger d'Aspremont[Note 3]

- 1549-1553 : Jean VI de La Rochefoucauld (Johannès Rupe Fulcata)

- 1553-1565 : Claude II de La Chambre (Claudio de Camera)

- 1565-1580 : Jérôme de Lanti de La Rovëre (Hièronymus de Ruvera)

- 1580-1585 : Ferdinand de Thision (Fernandus Thision)

- 1585-1590 : cardinal Nicolas Sfondrati de La Rivière (Nicolaus Sfondratus, futur pape Grégoire XIV en 1591)

- 1590-1597 : Lélie-Philibert de Solers de Moret

abbé de l'église réformée :

- 1597-1600 : Samson de Broca[Note 3]

- 1600-1610 : Jean VII de La Serre (mit en vente l'abbaye en ruines)

- Suite des abbés commendataires de l'Église catholique romaine

- 1610-1625 : Pierre V de Pontac (racheta l'abbaye)

- 1625-1634 : Jacques de Pontac

- 1634-1684 : René de Pontac (affilia l'abbaye à la Congrégation de Saint Maur)

- 1684-1685 : Jean-Louis de Fromentières

- 1685-1699 : Louis-Claude de La Châtre

- 1699-1738 : Antoine Anselme

- 1738-1751 : Jules César de Grossoles de Flamarens

- 1751-1753 : Vacance

- 1753-1768 : François de Bertier de Pinsaguel

- 1768-1776 : François Bareau de Girac

- 1776-1780 : Jules-Basile Ferron de La Ferronnays

- 1780-1791 : Henri-Charles du Lau d'Allemans[9]

- 2 curés constitutionnels

- 1791-1793 : Jean Cros

- 1793-1800 : Vincent Labeyrie Cazadieu

- Curés (vicaires perpétuels) avant la révolution[Note 4]

- 1567-1572 : Jean de Laborde Péboué

- 1572-1582 : Arnaud Coudroy

- 1582-1587 : Bernard Dabadie

- 1587-1621 : Arnaud Dezest

- 1625-1640 : Bernardin Lafitte

- 1640-1644 : Jehan Lafitte

- 1646-1695 : Mathieu de Cloche

- 1706-1721 : Pierre Portets

- 1721-1743 : Jean Dufraisse

- 1743-1753 : Pierre Caillebar

- 1753-1786 : Jean Joseph de Tauzin

- 1787-1790 : Jean Marie Ducourneau de Pébarthe

- 14 curés (abbatiale) de la révolution à 2011[Note 4]

- 1800-1802 : Benoît de Basquiat Mugriet

- 1803-1849 : François de Cès-Caupenne

- 1849-1875 : Bernard Henry du Sault

- 1875-1877 : Luc Arnaud Laussuc

- 1877-1881 : Charles Baudéan

- 1881-1908 : Gustave Sarrauton

- 1908-1914 : Pierre Paul Eugène Saint-Pé

- 1914-1932 : Laurent Pommiès

- 1932-1958 : Maurice Bucau

- 1958-1963 : Jean Guichement

- 1963-1992 : Henry Froustey

- 1992-2003 : Pierre Egloff

- 2003-2009 : Thierry Duclerc

- 2009-2011 : Jacques Sannou

- 2011-2019 : Dominique Bop

- 2019----- : Hervé Castets

Quelques notes sur les abbés du monastère de 988 à 1790[10],[11],[12] :

- Les abbés réguliers ne dépendaient que du pape. Ils avaient charge de justice au titre de viguiers du roi d'Angleterre.

- Le pape gascon Clément V leur conféra le port des ornements épiscopaux.

- L'abbé Sancius reçut de nombreux biens, dont une église près de Pampelune, puis Soulac, Canenx.

- Grégoire de Montaner fut le grand architecte de l'abbatiale, mais aussi du célèbre Beatus de l'Apocalypse[13].

- L'abbé Suavius dota la cité du premier statut urbain et de la première enceinte fortifiée.

- Des terrains cédés au vicomte de Lobaner par l'abbé Robert, naquit la ville de Mont-de-Marsan.

- En 1208, mécontents de leur statut, les bourgeois tentèrent d'affamer les moines ainsi que leur abbé Arsius.

- Garsias Arnaud de Navailles (évêque d'Aire 1386-1397) autorisa les dominicains à installer un monastère ; hors les murs. Il existe toujours.

- Ayant pris le parti du roi de France, l'abbé Guilhaume de Poyartin se trouva prisonnier des Anglais à Bergerac.

- Bernard de Monein, déjà meurtri par les destructions du sire de Lescun en 1360 et le terrible tremblement de terre de 1372, préféra ne pas résister aux troupes françaises du duc d'Anjou en 1374.

- Le pape Eugène IV confia à Jean de Cauna des missions importantes. Jean de Cauna fut enterré dans le cloître du monastère.

- La célèbre famille des comtes de Foix Béarn donna cinq abbés au monastère de 1440 à 1521.

- L'évêque de Tarbes Gabriel de Grammont fonda à Saint-Sever le premier collège d'Aquitaine en 1532.

- L'archevêque de Turin Jérôme de la Rovère était parent du pape Jules II (fresques de la chapelle Sixtine par Michel-Ange).

- Élu pape en 1591, Nicolas Sfondrate prit le nom de Grégoire XIV. Il mourut l'année suivante.

- Lelié Philibert de Soler eut sa maison incendiée par les pillards de Villandrando et trois prêtres furent pendus.

- Durant le XVIIe siècle, les trois abbés de la famille de Pontac se succédèrent pour racheter, puis relever les ruines du monastère partiellement détruit lors de la troisième guerre de religion en 1569.

- En raison de sa mort prématurée, l'évêque Jean Ludovic de Fromentières dirigea l'abbaye pendant quelques jours.

- Placé à la tête de l'abbaye en 1699 par Louis XIV, l'abbé Anselme y demeura trente-huit ans. Il rédigea l'éloge funèbre de la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Il fut enterré dans le cloître du monastère.

- Évêque de Saint-Brieuc, François Bareau de Girac fut conseiller du roi Louis XVI, puis baron d'Empire.

- Jules-Basile Ferron de La Ferronnays, lui aussi évêque de Saint-Brieuc, lui succéda à Saint-Sever.

Éléments remarquables

La restauration totale de l'intérieur de l'abbatiale a duré de fin 2013 à l'automne 2020. L'inauguration a eu lieu le 12 novembre 2021[14].

Le tympan nord

Le tympan se situe au-dessus du portail nord de l'église abbatiale. Chef-d'œuvre du XIe siècle, il compte parmi les premiers tympans sculptés de l'art roman. La scène représentée est tirée de L'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. L'Apocalypse est également le thème du Beatus, dont le tympan tire probablement son influence. Au centre, le Christ en gloire est inscrit dans une mandorle. Assis sur un trône, il lève sa main droite dans un geste de bénédiction et tient un livre dans sa main gauche. Un séraphin se tient à sa droite, un chérubin à sa gauche. Les représentations symboliques des quatre Évangélistes sont autour de lui, même si deux ont aujourd'hui disparu. À sa gauche, le taureau ailé symbolise Luc. À sa droite, le lion ailé symbolise Marc. Tous deux figurent dans le Beatus. À gauche du taureau ailé, l'archange saint Michel terrasse le dragon. Il symbolise la victoire du Christ sur le péché. À la droite du lion ailé, l'ange pose sa main sur la tête de Jean, à qui est révélée la scène et auteur de L'Apocalypse. Par ce geste, l'ange invite Jean à se prosterner devant le Christ[15].

-

Tympan nord détail abbatiale de Saint-Sever

Tympan nord détail abbatiale de Saint-Sever -

Tympan nord de l'abbatiale de Saint-Sever

Tympan nord de l'abbatiale de Saint-Sever -

Partie supérieure tympan nord de l'abbatiale Saint-Sever

Partie supérieure tympan nord de l'abbatiale Saint-Sever

Le chevet

L'abbaye de Saint-Sever possède l'un des plus beaux chevets à sept absidioles échelonnées. Seules deux églises en France ont conservé cette forme inspirée de Cluny II, car la forme la plus courante est celle à trois absides. Saint-Sever reste le seul exemple en France avec l'Église Saint-Genès de Châteaumeillant de ce type de chevet, en grande partie dégagé à la vue[16].

-

Chevet de l'abbatiale de Saint-Sever

Chevet de l'abbatiale de Saint-Sever -

Chevet de l'abbatiale de Saint-Sever vu du nord

Chevet de l'abbatiale de Saint-Sever vu du nord

Le reliquaire

L'abbaye de Saint-Sever possédait au Moyen Âge de nombreuses reliques dont la plus célèbre était le chef (autrement dit la tête, le crâne) de saint Sever. Cette dernière fut détruite lors des guerres de religion qui firent des ravages dans la région. Aussi, après avoir patiemment reconstruit le sanctuaire vandalisé en 1569 (l'autel fut restauré en 1681), les moines se préoccupèrent de trouver une relique insigne[3].

L'église Sainte Eulalie de Bordeaux possédant, selon une tradition immémoriale, les restes de saint Clair et de ses compagnons (dont saint Sever), une ambassade obtint de l'archevêque la permission de retirer du reliquaire bordelais une partie des reliques de saint Sever en 1714. Le retour officiel eut lieu en 1716, en grande pompe. Le reliquaire actuel date de 1783 et a été offert par monseigneur Playcard de Raygecourt, évêque d'Aire-sur-l'Adour. Ce reliquaire est le témoignage de la volonté de l'évêque de rester fidèle au goût baroque français, en opposition au goût néo-classique[3].

Les chapiteaux

L'abbatiale regroupe 150 chapiteaux dont 77 authentifiés comme étant gallo-romains et romans. Les chapiteaux polychromes à décor de lions datent du XIe siècle. Les chapiteaux corinthiens côtoient des chapiteaux à décors figurés et des chapiteaux historiés. Ces derniers avaient pour fonction d'enseigner la culture chrétienne.

- Le chapiteau d'Hérode : comptant parmi les plus beaux chapiteaux d'église à abbatiale, il se situe à l'entrée principale, sur la droite. Il représente une histoire racontée dans les évangiles. Hérode prend pour épouse Hérodiade, qui lui est apparentée. Jugeant cet acte immoral, Jean-Baptiste, le critique sévèrement. Hérode, roi puissant, fait mettre Jean-Baptiste en prison. Hérode organise un banquet pour son anniversaire, thème du chapiteau. Au cours du repas, la fille d'Hérodiade, Salomé, exécute une danse en l'honneur de son beau père, le roi Hérode. Ce dernier, charmé, lui accorde une faveur. Influencée par sa mère, Salomé demande qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste sur le champ. Le chapiteau montre l'âme de Jean-Baptiste monter au Ciel, portée par deux anges. Salomé ressemble à une marionnette désarticulée, peut-être manipulée par sa mère, elle-même sous l'influence du diable.

- Les chapiteaux de Daniel : ce thème biblique est représenté sur plusieurs chapiteaux de l'église abbatiale. Le prophète Daniel est un jeune homme très pieux et très sage. Ses qualités lui valent d'entrer au service des rois Nabuchodonosor puis Darius, afin d'interpréter leurs rêves. Daniel provoque des jalousies et ses ennemis le font tomber en disgrâce. Darius est contraint de le jeter dans une fosse, en pâture aux lions. Fidèle à sa foi, il prie et les lions lui laissent la vie sauve. Daniel est un symbole de la résurrection : laissé indemne par les lions, il a vaincu la mort, comme le Christ le fera après lui. Une des particularités de l'abbatiale est que les lions semblent sourire alors que les oiseaux présentent un air féroce[17]

- Le chapiteau d'Hérode

- Le prophète Daniel dans la fosse aux lions

- Le prophète Daniel dans la fosse aux lions

-

Chapiteaux bas-côté nord de l'abbatiale de Saint-Sever

Chapiteaux bas-côté nord de l'abbatiale de Saint-Sever

Le Beatus

Le Beatus de Saint-Sever, également dit Apocalypse de Saint-Sever, est un manuscrit enluminé qui commente L'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. Il doit son nom au moine Beatus, du monastère de Liébana dans les Asturies, auteur du premier Beatus au VIIIe siècle, vraisemblablement dans le cadre d'un débat théologique. Le Beatus original est recopié à plusieurs reprises dans le courant du Moyen Âge, toujours en Espagne sauf une fois, à Saint-Sever[3].

L'exemplaire de l'abbaye de Saint-Sever est réalisé au milieu du XIe siècle, environ cinquante ans après la fondation de l'abbaye, par les copistes et enlumineurs, réunis autour du maître Stephanus Garcia Placidus, œuvrant sous l'abbatiat de Grégoire de Montaner. L'abbaye avait en effet un atelier d'écriture, ou scriptorium, pour recopier, décorer et conserver les livres précieux[3].

Ce manuscrit est écrit à la plume sur du parchemin. Richement imagé avec des encres de couleurs vives et de l'or, il relate les visions de saint Jean. Unique exemplaire en France, mais inspiré de Beatus espagnols, il témoigne non seulement de l'érudition et du génie créateur du maître mais aussi de la vitalité intellectuelle et artistique du monastère de Saint-Sever au XIe siècle[3]. Très onéreux, ce type d'ouvrage reflète également la richesse et la puissance de l'abbaye au XIe siècle.

L'Apocalypse de Jean, texte du tout début du Ier millénaire, est écrit pour dévoiler l'avenir aux premiers Chrétiens persécutés dans l'Empire romain. À l'époque où le premier Beatus est réalisé, l'Espagne est sous domination musulmane. En recopiant le premier Beatus, les moines espagnols voyaient peut-être la promesse d'une reconquête à venir. Le Beatus de Saint-Sever contient également un commentaire de saint Jérôme sur le Livre de Daniel, un des passages de l'Ancien Testament.

La carte du Beatus de Saint-Sever, qui représente le monde connu d'alors, fait la part belle à la Gaule, à l'Aquitaine et à Saint-Sever. Ce document a été préservé des Guerres de Religion par des mains pieuses. On le retrouve dans les collections du cardinal archevêque de Bordeaux François d'Escoubleau de Sourdis au début du XVIIe siècle puis à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Il est conservé de nos jours à la Bibliothèque nationale de France[3].

-

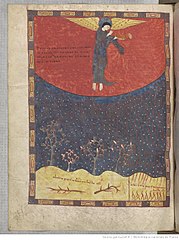

Frontispice du Beatus

Frontispice du Beatus -

La généalogie du Christ

La généalogie du Christ -

L'ange remet à Jean le Livre des Révélations

L'ange remet à Jean le Livre des Révélations -

Mappemonde

Mappemonde

-

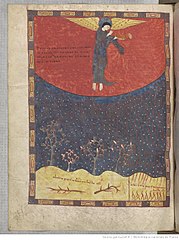

L'Enfant élu de Dieu pour sauver le monde de l'Enfer

L'Enfant élu de Dieu pour sauver le monde de l'Enfer -

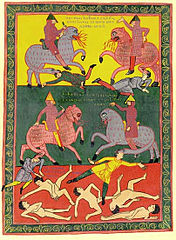

La pluie de feu et de sang

La pluie de feu et de sang -

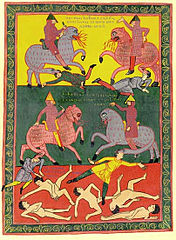

Les chevaux à têtes de lions

Les chevaux à têtes de lions -

Le Déluge

Le Déluge -

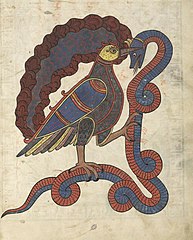

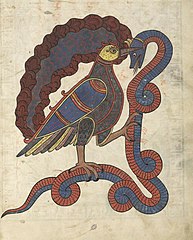

L'oiseau victorieux du serpent

L'oiseau victorieux du serpent -

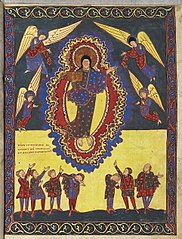

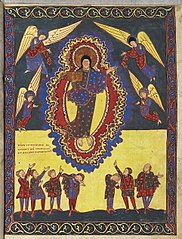

Apparition de Dieu

Apparition de Dieu

Le grand orgue

En 1885, Aristide Cavaillé-Coll se voit confier la reconstruction complète de l'orgue de Dom Bédos (1762). C'est donc dans le buffet du XVIIIe siècle qu'est construit l'instrument visible de nos jours. Il est inauguré par Alexandre Guilmant le . C'est le plus important orgue Cavaillé-Coll d'Aquitaine. Il n'a jamais été modifié. Il est classé dans la base Palissy des monuments historiques. Il comporte 3 claviers et un pédalier, 36 jeux et 2,124 tuyaux[pas clair].

Notes et références

Notes

- ↑ Lieu légendaire du martyre de saint Sever, elle est toujours fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la voie Limousine

- ↑ Les noms des 13 abbés suivants sont issus du manuscrit de Dom du Buisson (Mairie de Saint Sever cote GG 28 et Archives Départementales des Landes microfilm cote 1 MI 16)

- ↑ a b et c Le nom cité ne figure pas dans la liste du moine Dom du Buisson (vers 1680).

- ↑ a et b les noms des curés de l'abbatiale, depuis 1567, sont issus des archives de Saint Sever 40500

Références

- ↑ Notice no PA00084013, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France : Patrimoine mondial de l'humanité », sur whc.unesco.org (consulté le )

- ↑ a b c d e f g h i j et k Panneaux de présentation de l'abbaye de Saint-Sever

- ↑ Saint-Sever, Cap de Gascogne, guide de découverte, édité par l'Office de tourisme du Cap de Gascogne, consulté en 2011

- ↑ Dom Michel Germain, Monasticon Gallicanum, Paris, , 2 vol. de pl. gravées ; in-fol. (BNF 40364118)

- ↑ Daniel Le Blévec 2006

- ↑ Pon et Cabanot 2010

- ↑ Du Buisson 1876, p. 374, vol. 2

- ↑ Denis de Sainte-Marthe et Barthélemy Hauréau 1715-1865

- ↑ Tauzin 1914-1916

- ↑ Laborde-Lassale 1902

- ↑ Laborde-Lassale 1907

- ↑ (la) Grégoire de Montaner, Beatus. Commentaire sur l'Apocalypse (manuscrit enluminé), début xiiie siècle, sur gallica (lire en ligne).

- ↑ « Vidéo prise depuis la chaire datant de 1700 », sur youtube.com (consulté en ).

- ↑ Le tympan nord, panneau de présentation de l'abbaye, consulté sur site le 22 décembre 2015

- ↑ Panneau d'information touristique à proximité

- ↑ Chapiteaux, panneau de présentation de l'abbaye, consulté sur site le 22 décembre 2014

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Abbaye de Saint-Sever, sur Wikimedia Commons

Iconographie

- Cloître de Saint-Sever , hst, par Charles-Caïus Renoux, conservée au Musée Lambinet de Versailles.

Bibliographie

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Prospectus monasterii S. Severi in capite Vasconiæ an 1678 delineatus »

- [Blévec (Le) et al. 2006] Daniel Le Blévec (dir.) et Centre historique de recherches et d'études médiévales sur la Méditerranée occidentale (éditeur scientifique), Les cartulaires méridionaux : actes du colloque organisé à Béziers les 20 et 21 septembre 2002, Paris, École des chartes, coll. « Études et rencontres de l'École des chartes » (no 19), , 1 vol. (270 p.-VIII p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm (ISBN 2-900791-80-4, ISSN 1289-7566, BNF 40184007, lire en ligne)

- [Brutails 1900] Jean-Auguste Brutails, « L'église abbatiale de Saint-Sever », Bulletin de la Société de Borda, 1er trimestre 1900, p. 241-269 (lire en ligne [sur gallica]).

- [Buisson 1876] (la) Pierre Daniel Du Buisson, Historiæ monasterii S. Severi libri X : auctore D. Petro Daniele Du Buisson, Vicojulii ad Aturem, L. Dehez, , 2 vol. ; in-8 (BNF 30362084)

- [Cabanot & Pon 2014] Jean Cabanot et Georges Pon, Une abbaye au cœur de la Gascogne, Saint-Sever (988-1791), Dax, Centre d'études sur l'histoire et l'art de la Gascogne (CEHAG), , 232 p. (ISBN 978-2-9501584-9-9, OCLC 893787144). (compte-rendu Laurence Cabrero-Ravel, dans Bulletin monumental, 2016, no 174-4, p. 515-516, (ISBN 978-2-901837-65-7))

- [Laborde-Lassale 1902] André de Laborde-Lassale, Une Famille de la Chalosse, 1723-1852 (monographie), Saint-Sever-sur-Adour, Severin frères, , In-8°, 416 p., portraits (BNF 34211003, lire en ligne sur Gallica).

- [Laborde-Lassale 1907] André de Laborde-Lassale, En Chalosse, notes historiques, Cressé, Imp. de S. Serres, coll. « Arremoludas » (no 354), (réimpr. 2011, éds. des Régionalismes & PyréMonde-Princi Nègue,) (ISBN 2-84618-725-8, ISSN 1248-8763, BNF 42493324).

- [Pon & Cabanot 2010] Georges Pon (éditeur scientifique), Jean Cabanot (éditeur scientifique) et Abbaye Saint-Sever (éditeur scientifique), Chartes et documents hagiographiques de l'Abbaye de Saint-Sever, Landes, 988-1359, Dax, Comité d'études sur l'histoire et l'art de la Gascogne, , 2 vol. (1139 p. + 8 pl. + 2 f. de pl. dépl.) : ill. en noir et en coul. ; 24 cm (ISBN 978-2-9501584-8-2, BNF 42209505).

- [Sainte-Marthe & Hauréau 1970] (la) Denis de Sainte-Marthe et Barthélemy Hauréau, Gallia christiana : in provincias ecclesiasticas distributa, qua series et historiæ archiepiscoporum, episcoporum et abbatum (Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Paris, 1715-1865), Farnborough, England, Gregg, , 16 vol., pagination multiple-cartes dépl. : ill. ; 35 cm (ISBN 0-576-78556-3, BNF 36593721).

- [Tauzin 2014] Camille Tauzin, Petite histoire de Saint-Sever : cap de Gascogne : des origines au XVe siècle (Précédemment paru dans le Bulletin de la Société de Borda, 1914-1916), Cressé, Éditions des Régionalismes, coll. « Arremoludas » (no 149C), , (195 p.) ; 24 cm (ISBN 978-2-8240-0332-0, ISSN 1248-8763, BNF 44245971). Dans Bulletin de la Société de Borda :

- n° 38 (1914), p. 117-140, 185-219 et 297-320

- n° 39 (1915), p. 327-358 et 455-486

- n° 40 (1916), p. 1-57 et 129-170

Articles connexes

- Liste des abbayes et monastères

- Liste des églises des Landes

- Liste des monuments historiques des Landes

- Histoire des Landes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'architecture

:

: - Liste du patrimoine mondial

- Mérimée

- Ressources relatives à la religion

:

: - Clochers de France

- GCatholic.org

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- WorldCat

- « Églises des Landes : le Beatus de Saint-Sever », sur eglises-landes.cef.fr (consulté le )

- « Le grand orgue Cavaillé-Coll de l'abbaye de Saint-Sever. », sur www.uquebec.ca (consulté le )

- « Abbatiale : les gueules méconnues », sur ypf-dico.blogspot.fr (consulté le )

- Dans les Landes, l'abbatiale de Saint-Sever, joyau de l'art roman, a retrouvé sa splendeur d'antan

Portail de l’architecture chrétienne

Portail de l’architecture chrétienne  Portail des monuments historiques français

Portail des monuments historiques français  Portail du patrimoine mondial

Portail du patrimoine mondial  Portail des Landes

Portail des Landes  Portail du Moyen Âge central

Portail du Moyen Âge central

![Côte de Brille, première voie d'accès à Saint-Sever[4],[Note 1].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/St_Sever_Cote_Brille.jpg/180px-St_Sever_Cote_Brille.jpg)