Abbaye de Bellebranche

Pour les articles homonymes, voir Abbaye Notre-Dame.

| Diocèse | Diocèse de Laval |

|---|---|

| Numéro d'ordre (selon Janauschek) | CCCXXXVII (337)[1] |

| Fondation | 1150 |

| Dissolution | 1791-1926 |

| Congrégation | Ordre cistercien |

| Protection |  Classé MH (1986) [2] Classé MH (1986) [2] |

| Coordonnées | 47° 52′ 46″ N, 0° 26′ 25″ O |

|---|---|

| Pays |  France France |

| Département | Mayenne |

| Commune | Saint-Brice |

|

|

|

modifier

L'ancienne abbaye Notre-Dame de Bellebranche, cistercienne, est située à Saint-Brice dans le sud-est du département de la Mayenne, région dite Mayenne angevine, en France.

Étymologie

- Abbas B.-M. de Bellabrancha, 1175[3] ;

- Abbas Belle Branchie, 1180[4] ;

- Abbas de Bella Branca, 1189[5] ;

- Abbas Bellebranchiæ, 1197[6] ;

- Beata Maria de Bella Branchia, 1218[7] ;

- Abbas Beatæ Mariæ de Bellabrancha, 1232[8] ;

- Abbas et conventus de Bellabrancha, 1265[9] ;

- Les religieux, abbés et couvent de Bellebranche, 1412[10] ;

- Monasterium beatæ Mariæ de Bellabrancha, ordinis cisterciensis, 1446[11].

Histoire

Origine

On raconte qu'une tentative de fondation religieuse y avait eu lieu en 1098[note 1].

L'abbé de l'abbaye de Louroux en Anjou, envoya en 1150 une petite colonie de moines cisterciens au lieu-dit de Bellebranche, situé dans le Haut-Anjou mayennais.

Fondation

L'abbaye est fondée sous l'influence des seigneurs de Sablé, de Château-Gontier (deux familles étroitement mêlées[note 2]) et de la famille d'Anthenaise. L'établissement devint définitif par la donation fondatrice de Robert III de Sablé le [12]. Cette fondation de Robert peut être regardée comme un de ses actes in extremis.

Robert IV de Sablé, à l'occasion de la mort de sa femme Clémence de Mayenne et de son départ pour la Terre Sainte (1190), confirma et augmenta les donations paternelles.

Notre-Dame de Bellebranche est la 389e fondation de l'Ordre de Citeaux. Les documents les plus anciens tirés de la Gallia Christiana notent que cette fondation aurait été approuvée par les papes Alexandre III (1165), Urbain IV (1264), Clément IV et Boniface VIII[13]. Toutefois, ces confirmations n'ont pas été retrouvées, seul une bulle daté du , promulguée à Sens par Alexandre III, qui accorde à l'abbaye des exemptions de dîmes peut être rapproché de ces notices[14]. L'abbaye reçoit à ses débuts de nombreux legs pieux pour fonder des messes afin de commémorer des proches (les fondations d'anniversaire de décès sont fréquentes) ou "sauver les âmes" des donateurs mais aussi celles de leurs ancêtres.

Privilèges

Est mentionné parmi les privilèges des religieux, celui de se choisir un abbé et un prieur ; ils eurent soin de se faire confirmer dans ce droit, en 1498, par Louis XII. L'abbaye fut en peu de temps la plus riche des maisons cisterciennes de l'Anjou et du Maine, grâce aux libéralités des seigneurs de Sablé, de Château-Gontier, de Laval, de Craon, de Sillé, Anthenaise, de Rohan.

Le domaine de l'abbaye

Autour de leur monastère, les religieux avaient créé sept étangs, deux magnifiques bois de haute futaie, sans compter les bois taillis du Fourneau, des Nortrons, et les Grands-Bois ; ils avaient planté 53 quartiers de vigne en trois clos, et aménagé 10 métairies sur Saint-Brice et Beaumont, villages dont ils possédaient la seigneurie paroissiale.

Cinquante métairies et de beaux fiefs dans la sénéchaussée de l'Anjou, le fief et le manoir de la Gaulerie à Chemiré-sur-Sarthe, trois métairies à Brissarthe, la terre de Cernée, avec maison abbatiale et chapelle, à Écouflant, celle de Châteauneuf-sur-Sarthe, un hôtel à Angers, etc. composaient au XVe siècle le patrimoine de Bellebranche. Toutes ces possessions éloignées, mises à ferme, étaient d'ailleurs d'un petit rendement pour la maison : « Elles ne sont trop suffisantes, disent les moines au XVe siècle, pour l'entretenement de nostre abbaye et couvent, à l'aliment et vestement de nous qui suismes en nombre XXXV religieux, et faire les aumosnes aux pauvres qui se trouvent en grand nombre de jour en jour, mesme quand est temps de stérilité. »

« Une mieche de la forme et ordonnance du couvent » était en outre distribuée à tous les pauvres le premier mardi de carême, et un dîner avec une aumône honnête servi le jeudi - règle absolue envers toute personne qui se présentait et qui voulait avoir « autant comme un religieux de l'abbaye ».

Les offices claustraux, priorat, sous-priorat, chanterie, sacristie, cellerie, procure, aumônerie, infirmerie, avaient chacun leur dotation particulière.

L'abbaye de Bellebranche du XIVe au XVIe siècle

| Extrait de la charte de 1365 | |

| « les religieux ont perdu « par les ennemys qui longuement ont esté et sont encore au païs, et par la prise du chastel de Sablé, croix, calices, sanctuaires, livres et ornements, blé, vin, avoines ; et aussi par ceulx qui prisrent le fort de Saint-Brice qui est près de leur abbaye, au quart de lieue, qui par plusieurs fois les ont mys à très grans et excessives rançons et ont arses et détruictes leurs maisons, manoirs, mestayries et granges ». ». |

La publication du Père Denifle sur la Désolation des églises de France[15] confirme les détails déjà donnés sur l'état de dévastation de l'abbaye dans la première période de la guerre de Cent Ans. Couvents, maisons, édifices, résidences, presque tout avait été saccagé, brûlé pendant les guerres par les ennemis du roi et du royaume. Les revenus étaient tellement réduits qu'ils ne pouvaient qu'à peine suffire à l'entretien des religieux, la moitié de l'année, et rendaient impossible la restauration de l'abbaye si le pape n'y subvenait.

Le château de Sablé, à la prise duquel les moines de Bellebranche perdirent les effets précieux et les approvisionnements qu'ils y avaient déposés, et le château de Saint-Brice dont le voisinage les rendait continuellement victimes des déprédations de la garnison, sont tombés au pouvoir des anglais, le premier à une date inconnue, le second, en 1358[16]. Bertrand du Guesclin les avait reconquis lui-même vers la fin de 1361.

L'abbaye quitta au XIVe siècle la stricte observance des Bernardins pour accepter la règle mitigée, dite Clémentine[note 3], qui réduisait l'abstinence à 4 jours par semaine.

Un collège établi rue du Godet à Angers, près du chevet de l'église Notre-Dame[17], donnait aux jeunes religieux toute facilité pour suivre les cours de l'Université, et pouvait même servir d'asile à la communauté en temps de guerre. Ce n'était pas une précaution inutile : une lettre de Charles V[note 4], du , atteste des dommages connus par l'abbaye.

- Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que, de par les religieulx, abbé et convent de Belle Branche, de l'ordre de Cisteaux, assise en la duchié d'Anjou et du Maine, nous a esté senefié que, puis l'an mil ccc quarante et quatre, ou environ, il ont acquis les choses qui s'ensuyvent, esquelles n'a fieu ne justice, si comme il dient. C'est assavoir une courtillerye appellée le Bugnon[note 5], du seigneur des Chesnays[note 6] et de sa femme, qui estoit heritiere de ladicte chose et estoit tenue en foy et hommaige du seigneur de Chantemelle[19], qui y avoit troys solz de service, pour les quieux amortir, il ont quicté audict seigneur dix solz de rente que il leur devoit chascun an. Et ainsi ladicte courtillerye ne leur vault chascun an que trente et cinq solz tournois, ou environ. Item, de Macé de Trece en la paroisse d'Estriché[note 7], dix et huict solz tournois. Item, quarante solz tournois du seigneur des Courbes en la paroisse d'Espinou[note 8]. Item, il ont acquis par don a eux faict, pour Dieu et en aumosne ce que s'ensuyt. C'est assavoir, du feu seigneur des Courbes, dix livres de tournois de rente, a eux assignez sur le tiers de sa terre, espeeialemelit sur une mestayrie qui est appellée la Gadoriere, pour chanter chascune sepmaine deux messes pour li laquelle mestoirie ne vault plus de soixante solz de rente, ou emiron, pour la charge qu'elle doit. Item, de Jehan Gallerne, deux cartiers de vigne assis en la parroisse de Nostre-Dame de Sablé, chargez en douze deniers de cens, qui sont deubz à Loys du Boysyvon, pour faire l'anniversaire, chascun an, pour ledict Jehan. Item, de la feu dame du Chastelet, deux cartiers de vignes assis ou fieu de la Saugerie, chargez de deux solz de cens, pour faire chascun an son anniversaire. Item, de Ahps de la Penne, pour faire chascun an [son] anniversaire troys quartiers de vigne, assis ou lieu du seigneur de Chantemelle, chargez en troys solz de cens. Item, du seigneur de Chaourses, pour faire son anniversaire chascun an, trente solz de assis sur sa terre de Chaourses, en la parroisse de Boyere. Item, de feu Macé de Vauzelles et de Jehanne sa femme, pour faire chascun an, pour eux deux, deux anniversaires, une closerye appellée Vauzelles assise ou fieu Jehan Pidalet, chargée en trente solz de rente, les quieux rabatus, peult valloir, chascun an de rente, quatre livres, ou environ. Item, de feu Guillaume Roissel, pour faire chascun an son anniversaire, une courlillerye appellée la Gentillere, assise en la parroisse de Brissarte, ou fieu du seigneur de Pommereux, chargée en huict solz de cens chascuu an. Item, de Saincton Dupont, pour faire aussi son anniversaire chascun an, une courtillerie appelles La Lambalerie, assise ou fieu du seigneur de Poininereux, chargée en dix et huict solz de rente, les quiex rabatus, peult falloir chaseun an vingt solz de îvnte. Si nous ont supplie les dietz religieux que, cormno par les enneinys do nostre royaume, qui longuement ont esté et sont encores ou pais, et par la piise jns doute Le Clmtelet, en Souegue-en-Saillie. du chastel de Sablé, que il pristrent, ou il perdirent crois et calices et saintuaires, livres et ornemens de saincte Eglise, blés et vins et avoines et plusieurs autres biens que il y avoient, et aussi par ceulx qui pristrent le fort de Sainct Brice, qui est près de leur abbaye au quart d'une lieue, qui par plusieurs foys les ont mys a très grans et excessives raençons, et ont arses et destruictes leurs maisons, manoirs et mestayeries et granges et pour ce aient perdu la greigneur partie de leurs biens et n'aient de quoy il puissent soustenir leur estat, ne de quoi il puissent faire cultiver leurs labouraiges, ne refaire leurs granges et maisons, il nous plaise, pour Dieu, et en aumosne, leur amortir les choses dessusdictes, qui ne montent en tout que vingt et cinq livres et demye de rente, ou environ, sans en prendre finance aucune. Pour quoy, nous, en considération et regart aulx choses dessus dictes, inclinanz à leur supplicacion, de nostre plain povoir et auctonté royal, et de grâce especialle, leur avons amorti et amortissons, par la teneur de ces presentes, toutes les choses dessusdictes, si comme elles sont cy dessus devisées, et leur quictons tout a plain toute la finance qui nous en peult appartenir, comment que ce soit, non obstant quelconque don ou grâce que nous aions faict a nostre très cher frère le duc d'Anjou, sur le faict des finances des frans tiex seans es parties de par dela lesquelles grâces et dons nous ne voulions pas en nulle manière qu'il s'estendent aulx religieulx dessusdictz, mais les en exemptons de tout en tout, quant ad ce. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx les gens de nos comptes a part, que ils passent et délivrent aulx dictz religieux ceste chartre, sans en prendre finance aucune, et au senechal d'Anjou et du Maine et a tous aultres commissaires ou officiers de nostre dict frère, de quelque povoir que il usent, et généralement a tous noz justiciers et ofliciers, quiex qu'il soient, ou a leurs lieutenans, que ils lessent user etjoyr les religieux dessus nommez de nostre présente grâce, sans faire aucune chose au contraire laquelle se il treuvent estre faicte ou préjudice d'icculx et contre la teneur de nostre dicte grace, nous voulions et commentons estre tantost rappellée et myse anneant, sans nul delay. Et pour que ce soyt chose [ferme] et estable a touz jours, nous avons faict mectre nostre scel en ces presentes, sauf nostre droict en autres choses et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil troys cens soixante et quatre, le premier an de nostre regne. Scellée de cire vert en laz de soije.

Les lettres de sauvegarde que les religieux achetèrent des Anglais en 1433, et sans doute les années précédentes et suivantes, n’empêchèrent pas les bandes de ruiner presque complètement l'abbaye. La paix revenue par l'expulsion des ennemis du dehors, Jean d'Hierray[note 9], évêque du Mans, voulut s'occuper de la restauration du monastère. Il avait le droit d'y faire visite en vertu d'un règlement, intervenu vers 1320, entre le cardinal Arnaud et l'abbé de Citeaux, en annonçant son arrivée, par une lettre dont les termes avaient été longuement discutés : « Significamus vobis, vestrum monasterium intendimus declinare ; unde pro nobis, nostra familia et equitatura nostra generose providere curetis ».

Jean Rocher, abbé de Bellebranche en 1451, malgré ce droit incontestable, n'en avait pas moins manifesté l'intention de fermer la porte du couvent à l'évêque ; il eut au moins le bon esprit de reconnaître sa faute et d'aller trouver Jean d'Hierray à Sablé pour lui faire ses excuses (1451). Deux commissaires envoyés par l'évêque à Bellebranche trouvèrent l'église « toute découverte, les autels renversez, les clîtres rompus, une partie des dortoirs brulez, et tous les riches sépulchres des seigneurs de Sablé et de Chasteau-Gontier, fondateurs et bienfaicteurs de cette abbaye, brisez et mis en pièces ; de sorte qu'il n'estoit resté que quelques logements pour l'habitation de cinq ou six religieux. »[20] Pendant cette période calamiteuse, les religieux s'étaient retirés au château de Sablé. Jean d'Hierray supplia avec larmes l'abbé d'employer une partie de ses revenus à relever le monastère de ses ruines et d'y faire refleurir l'ancienne discipline.

La commende introduite à Bellebranche un siècle plus tard (1552) compromit comme partout l'esprit religieux de l'abbaye. Elle eut à souffrir à la fin du XVIe siècle, plus qu'aucune autre, des troubles et de la guerre civile. Pillée par les huguenots, dès 1567, et par le féroce René de la Rouvraie qui fit pendre plusieurs religieux, prise et reprise par tous les partis, elle ne sortit de cette période désastreuse que gravement compromise même dans son existence.

L'abbaye de Bellebranche aux XVIIe et XVIIIe siècles

Aussi, quand Henri IV eut fondé le collège de La Flèche, songea-t-il à lui annexer la mense abbatiale. Il y eut résistance ; mais cependant, après la résignation de François de Donadieu, le pape Paul V promulgua le décret d'union dans une bulle du , en faveur du collège des pères jésuites, « dont le zèle, la science, les aptitudes pour l'enseignement devaient procurer une éducation chrétienne et solide à la jeunesse de la ville et du royaume ». Le monastère ne devait donc plus être gouverné désormais que par un prieur triennal. Dès l'année suivante (1608), le roi voulut, pour compléter le revenu qu'il avait promis à son collège, supprimer même la mense conventuelle. Ce projet souleva une véritable tempête ; le roi dut écrire à M. de Brèves, son ambassadeur à Rome, de faire arrêter l'expédition du bref ; mais en même temps, il manda à Paris Nicolas Boucherat, abbé de Citeaux, et lui fit accepter en échange de Bellebranche l'abbaye de la Buxière, au diocèse d'Autun (). L'opposition vint alors des religieux, qui portèrent plainte devant l'official du Mans et appelèrent comme d'abus au Parlement. Ils eurent gain de cause, prirent même à bail des Jésuites la mense abbatiale ; ils reçurent des novices comme par le passé, et leur nombre s'éleva encore jusqu'à 30 profès[note 10], sans compter les convers.

Ils n'étaient plus que quatorze, et la maison criblée de dettes, en 1683. Pour se soustraire à la réforme qu'exigeait le général de l'Ordre, et menacés d'être transférés dans un autre monastère, ils traitèrent avec les Jésuites, qui promirent une pension au prieur, Jean du Hardas, ainsi qu'aux autres religieux (). Le , l'abbé de Chaloché et le prieur de l'abbaye de l'Épau vinrent au nom des supérieurs protester contre cette convention, et le Conseil privé devant lequel l'affaire fut portée unit la mense conventuelle au collège (arrêt du ), à charge par lui de payer toutes les dettes, d'entretenir le monastère, d'acquitter les fondations et d'assurer une rente aux religieux. Ceux-ci, dans l'acte passé devant François Ivert, notaire à Grez-en-Bouère, par lequel ils acceptaient les conventions précédentes, se réservaient le droit de faire chasser sur les terres de l'abbaye et d'y nourrir chacun un cheval. Ils continuèrent d'habiter une partie du couvent, sauf le Père Jean du Hardas qui devint intendant du marquis de Sablé ; le reste du couvent était à la disposition des pères jésuites comme maison de campagne.

On dit que Jean-Baptiste Gresset y composa Le Lutrin vivant (1734), ce que rend vraisemblable l'allusion à la fête patronale de saint Brice.

Six chapelains remplacèrent les derniers religieux ; les Doctrinaires succédèrent aux Jésuites, à Bellebranche comme à La Flèche ; puis la Révolution acheva l'œuvre de destruction.

Quelques insermentés furent internés dans les vieux bâtiments en attendant qu'on les réunît à leurs confrères, à Laval. Les derniers chapelains refusèrent aussi le serment schismatique. L'un d'eux, Joseph Lemercier[note 11] fut enfermé au monastère de Patience de Laval, transporté à Bordeaux, arrêté de nouveau le , et détenu à l'abbaye Notre-Dame d'Évron. Un autre, François-Anne Gouzay[note 12], arrêté par les gendarmes le dans le pays de Saint-Loup qu'il évangélisait, enfermé à Patience, transporté à Rambouillet, mourut au Mans. Le , les Chouans, qui s'étaient casernés dans la maison abbatiale, furent attaqués par la garnison de Sablé; l'affaire fut chaude et les pertes sensibles de chaque côté.

La vente nationale du domaine de Bellebranche eut lieu le , celle de l'église le .

Filiation et dépendance

Bellebrandhe est fille de l'Abbaye de Louroux.

Liste des abbés

Abbés réguliers

- Robert de Bayeux (1165-116?), témoin en 1162 d'un don fait par Renaud Ier de Château-Gontier aux religieux de Saint-Nicolas d'Angers; il cède en 1165 à Marmoutier les droits de son abbaye sur la terre de G. Grandin, à Bouère ; Zacharie, abbé du Louroux, et Pierre, abbé de La Boissière, sont présents.

- Geoffroy (1175-1186): (Dom Piolin le nomme Guillaume) fait un accord au sujet de la dîme de Sillé avec l'abbé de la Couture au Mans, vers 1175, et un autre, semblable, concernant quelques vignes du prieuré de Sablé, vers 1180; il traite également avec Renaud V de Château-Gontier, l'échange d'un pré à Chémeré -ou Chemiré- pour une vigne donnée par le prêtre Thibault; enfin en 1186, il reçoit à La Gravelle, de Guy VI de Laval, la franchise de toutes les possessions de l'abbaye dans sa baronnie.

- Hervé (1190-1195).

- Garin ou Guérin assiste à la ratification par l'évêque du Mans Hamelin (1190-1214) du don fait à Bellebranche, par Étienne de la Course, de la vigne de Pocé; il signe la charte par laquelle Guy VI de Laval abolit le droit de mainmorte, 1197.

- Adam (1200).

- M(acé ou Mathieu) vend, en 1214, à Foulques de Couvenant, en présence de R., abbé du Louroux, d'A., abbé de Perseigne, de M., abbé de Champagne, ce que possède l'abbaye au Tremblay, à la Hangotière et à Ingrande, sous la réserve des dîmes du grain et du vin.

- Jean de Saint-Sulpice (1235-1237), cité au cartulaire du Parc en 1236, fait, en 1237, une transaction avec le chapelain de Saint-Omer, devant Guillaume, doyen d'Entre-Sarthe-et-Mayenne.

- Eudes (1241)

- Lucas paraît également dans le cartulaire de Notre-Dame-du-Parc (mss. de Gaignières) en 1248.

- Étienne, dit de Saint-Sulpice par Dom Piolin, d'après le Cab. de la Beauluère, donne à l'un de ses religieux, Guillaume Bouglier, la faculté de passer sous la Règle de saint Benoît dans l'abbaye de la Couture au Mans.

- Jean II prend à bail emphytéotique un bois situé dans le fief du prieuré de Bouère, pour y former l'étang de Queulain, 1342.

- Mathieu Auve (1344)

- Macé donne bail de l'hébergement de la Rivière de Chemiré à Renaud d'Abatant, 27 avril 1350.

- Amery Saincton (1364-1385), exécuteur testamentaire d'Amaury IV de Craon, le 26 avril 1379; vivait encore en 1385.

- Guillaume II (1385-1388) prêtre à l'abbé de Saint-Serge 400 écus d'or en 1388.

- Raoul (1391).

- Guillaume III (1392-1408), fait un accord avec le seigneur de Ballée en 1392 ; est délégué par le pape Boniface IX pour une enquête au sujet de la fondation des Cordeliers de Laval en 1396 ; il prononce, comme arbitre, entre les abbés de Poutron et de Chalocé qui se disputaient certaines dîmes, 4 janvier 1408.

- Étienne Jacgais (1415-1446), procureur de l'abbaye en 1412 à l'occasion d'une sentence prononcée par le sénéchal de Sablé et concernant la terre de Bouessay, a le titre d'abbé dans un contrat passé à Bouère en 1415 ; il reçoit, en 1426, le remboursement des 400 écus d'or avancés en 1388 à Saint-Serge ; il fait, en 1436, une transaction avec Bertrand de Tessé, chevalier, seigneur de Tessé et de Mergot, un échange avec le même en 1444, et, le 10 septembre 1446, règle encore une longue contestation avec l'abbaye de la Couture.

- Gervais (1447-1449) reçoit divers aveux en 1447, 1449 et 1451[note 13].

- Jean III Rocher (1451-1478) est cité comme abbé en 1451 ; Il refuse l'entrée de l'abbaye à l'évêque du Mans, Jean d'Hierray il fait serment aux mains de Martin Berruyer, évêque du Mans (1452-1467), le 20 mars 1452; reçoit aveu de divers particuliers en 1454 ; et se qualifie étudiant à l'Université d'Angers en 1455, 1456. *Jean IV de Loheac (1481-1482) qui fait accord en 1482 avec le chapitre de Saint-Maurice d'Angers.

- Jean V du Ménil (1483-1485), prieur du Dueil en 1506 (démi de sa charge ?)

- Pierre Lohéac (1485-1494), probablement de la famille angevine qui a donné un maire à la ville d'Angers (1492), et un chanoine de Saint-Pierre, recteur à l'université (1496), était pourvu de l'abbaye en 1485, et étudiant à Angers; il prend la qualité de régent en 1488, et soutient au nom de l'abbaye un procès contre la veuve de Jean Defaye, en 1490 il est également abbé de Pontron.

- Jean du Mesnil, comme ses prédécesseurs étudiant à Angers, et déjà abbé en 1495, reçoit plusieurs déclarations des sujets de l'abbaye, en 1497, 1498 ; est en procès avec le seigneur de Saint-Brice en 1499 ; figure à la promulgation de la Coutume du Maine, en 1508, et, d'après Ménage qui cite l'histoire de saint Florent[Lequel ?], siège encore le 20 août 1516.

- Jean Lecomte reçoit plusieurs aveux en 1512, 1513 ; assiste le 25 janvier 1515 à l'élection de l'abbé de la Clarté-Dieu ; donne pouvoir aux religieux de Chalocé d'élire le leur, le 5 juillet 1521 ; s'intitule « humble abbé de Bellebranche » dans l'aveu qu'il rend au baron de Sablé en 1535 ; et fait encore hommage du temporel de son abbaye à François de Lorraine en 1552.

Abbés commendataires

- Louis, Cardinal de Lorraine, 1554, 1556.

- Jules Alvarot, clerc, ambassadeur du duc de Ferrare près du roi de France; il reçoit aveu en 1560 et meurt en 1565.

- Jean-Baptiste Bencivini, clerc du diocèse de Florence, doyen de Notre-Dame de Mantes, fut pourvu par la bulle du pape Pie V, du 30 juin 1565. Le mandement du roi, daté de Cognac le 23 août, le qualifie « aumônier de notre très honorée dame et mère » ; il est accompagné de lettres de naturalisation. Bencivini date de Fontaines (Haute-Marne) la procuration qu'il donne à Jérôme Follet, chapelain et chaintre du roi, et celui-ci vient prendre possession le 24 septembre 1565, en présence de tous les religieux ; au nombre des témoins se trouve Gatien Bureau, chapelain de la reine. L'abbé fait un concordat avec le curé de Saint-Brice, en 1567 ; reçoit aveu de Gilles du Tertre, 1578 ; est cité dans les actes du clergé, 1583 ; et meurt en 1597.

- François de Donadieu,

évêque élu d'Auxerre (1599-1625), est pourvu de l'abbaye de Bellebranche le 7 juin 1597 ; il ne fit prendre possession par procuration, datée d'Amiens, que le 18 novembre 1600. Le prieur Louis d'Auterives et 12 religieux étaient présents. En compensation de sa mense abbatiale qu'il cédait aux Jésuites, il obtint pour son frère Jean l'évêché de Saint-Papoul, sur lequel une rente lui fut réservée.

évêque élu d'Auxerre (1599-1625), est pourvu de l'abbaye de Bellebranche le 7 juin 1597 ; il ne fit prendre possession par procuration, datée d'Amiens, que le 18 novembre 1600. Le prieur Louis d'Auterives et 12 religieux étaient présents. En compensation de sa mense abbatiale qu'il cédait aux Jésuites, il obtint pour son frère Jean l'évêché de Saint-Papoul, sur lequel une rente lui fut réservée.

Prieurs claustraux

- Gervais Gaudin, 1545, 1547.

- François Pondavy, docteur en théologie; il donne un bail où paraissent 17 religieux « constituant la plus grande et saine partie du couvent », 1585.

- Louis d'Auterives, 1597, 1600.

- Pierre Barbes, délégué par les religieux à l'assemblée du Mans, pour la nomination des députés aux États de Sens, 1614.

- Vincent Mondière, bachelier en théologie, sous-prieur 1616, prieur 1623, 1628.

- Madelon Tullié, 1633.

- Nicolas Cousin, docteur en théologie, vicaire général de son ordre dans les provinces de Touraine, Blaisois et Anjou, prieur, 1634. Il paraît dans un acte de 1636 avec 18 religieux, prêtres, profès, et dans un autre en 1639 avec 16 religieux.

- François Bignon, 1649.

- François Davazé, 1671, 1673.

- Jean du Hardas

, 1680, 1684. Prieur de Bellebranche à une époque où les Jésuites prirent définitivement possession de l'abbaye, en 1684, il se fit transférer dans l'ordre des anciens Bénédictins, se berçant toujours de l'espoir d'obtenir une abbaye que le Père de la Chaise lui avait promise. Il s'attacha ensuite, en qualité d'intendant, à la personne du marquis de Servien, seigneur de Sablé, qui se ruina et mourut en prison, pendant que Jean du Hardas trouvait asile jusqu'à sa fin dans un réduit, près des écuries du château de Sablé.

, 1680, 1684. Prieur de Bellebranche à une époque où les Jésuites prirent définitivement possession de l'abbaye, en 1684, il se fit transférer dans l'ordre des anciens Bénédictins, se berçant toujours de l'espoir d'obtenir une abbaye que le Père de la Chaise lui avait promise. Il s'attacha ensuite, en qualité d'intendant, à la personne du marquis de Servien, seigneur de Sablé, qui se ruina et mourut en prison, pendant que Jean du Hardas trouvait asile jusqu'à sa fin dans un réduit, près des écuries du château de Sablé. - René de la Barre, 1687.

- Étienne Pasqueray du Rouzay, originaire d'Angers, 1690. Il fut, avec dom Letessier de la Guindonnière, né à Château-Gontier, l'un des deux derniers religieux cisterciens qui habitèrent Bellebranche.

Architecture

Dans l'état actuel du site[Quand ?] il est difficile d’avoir une idée précise de la position réelle des bâtiments qui ont pu composer l’abbaye de Bellebranche de sa fondation à la destruction de l’abbatiale et du cloître. Le noyau central d’une abbaye est d’abord l’église, lieu de vie principal des moines, où ils célèbrent chaque jour les offices. La vie s’organise autour d’elle avec comme centre de vie le cloître (salle du chapitre, bibliothèque, cuisine, réfectoire…)

En 1791, ce domaine est vendu séparément de la maison abbatiale et de l’église. Un procès-verbal concernant Bellebranche indique la présence d’une maison, qui ne peut loger qu’un ménage, soit d’un fermier, soit d’un marchand qui peut y établir un commerce. Le même paragraphe indique que cette maison est proche des bois[21].

L’abbatiale et le cloitre

Nous n’avons aucune description complète ou de représentation de l’époque médiévale. Mais quelques indices peuvent nous guider dans ce que fut l’abbaye durant cette période. Ainsi en 1363, après le passage de troupes anglaises, l’abbaye a subi de gros dégâts matériels. Les moines se plaignent au pape Urbain V que leur abbaye est presque entièrement détruite[22]. Le souverain pontife leur accorde une indulgence pour les fidèles qui viennent les aider à la reconstruction des édifices[23].

Au XVe siècle, elle subit à nouveau un pillage en règle de la part des troupes anglaises, et un rapport d’envoyé de l’évêque du Mans Jean d’Hierray évoqué dans l’histoire de l’abbaye nous montre une abbaye rendue presque inhabitable pour les moines[note 14]. Ce compte-rendu indique que le cloitre est détruit, que les chapelles fondées par les familles de Château-Gontier, Anthenaise-Chamaillard, Sablé sont pillées. L’abbatiale semble être inutilisable. Les moines se sont réfugiés dans la maison abbatiale située à proximité du complexe monastique principal et disposant d’une chapelle.

On remarque qu’en 1807, l’église est toujours présente, le cloitre a disparu, il est par contre difficile de placer la tour Saint-Michel. Le pan de 1823 situe de manière plus claire ce bâtiment. Il est possible de superposer ces plans avec le cadastre pour se donner une idée du lieu où l’église, le cloître et la tour Saint-Michel s’inscrit.

-

L'abbaye de Bellebranche à l'époque des guerres de religion (Archives collège du Prytanée militaire de la Flèche)

L'abbaye de Bellebranche à l'époque des guerres de religion (Archives collège du Prytanée militaire de la Flèche)

Le crayonné ci-dessus, conservé à la bibliothèque du Prytanée militaire de la Flèche, est imprécis. Les perspectives en sont absentes. Elle nous montre une église à nef simple, avec une petite flèche placée au-dessus et une baie ronde positionnée sur la façade du porche d’entrée. Quelques baies de forme romane percent le bas-côté. À proximité un bâtiment à un étage et le tout entouré d’une muraille. Cette enceinte semble posséder un système de porte fortifiée.

Deux dessins sont conservés dans une collection privée, connue grâce Dominique Érault[24], et attribués à Legay de Leprélaval. Elle aurait pu être dessinée vers 1715, lorsqu’il fit un voyage de Paris à Laval.

On y voit une abbatiale sur plan en croix latine, à chevet plat, avec sacristie ouvrant vraisemblablement dans le chœur. La sacristie renferme les objets les plus précieux : orfèvreries d’argent et de vermeil, nécessaire mais abondant. « En l’état » médiéval, l’église possède, des baies de taille moyenne couvertes d’arc en plein cintre, percée haut dans les murs, régulièrement répartis et identiques (au moins pour ce qui est visible sur les dessins). Le clocher n'est pas en pierre, mais sans doute en charpente.

À l’intérieur, le temps semble s’être arrêté avec l’arrivée des jésuites, comme semble le décrire un procès-verbal du mobilier et des objets liturgiques rédigés en 1762 lors de l’expulsion de la compagnie de Jésus : le devant d’autel en cuivre doré évoque la fin du Moyen Âge, les quatre devants d’autel en cuir doré le XVIe-XVIIe siècle. À noter l’absence de tableaux et « d’images » hors le devant d’autel en toile peinte représentant la vierge. Les chapelles décrites dans le texte ne sont que des autels placés devant le mur, permettant aux prêtres de la communauté de célébrer leurs messes quotidiennes. Le procès-verbal mentionne la présence d’un buffet d’orgue à 18 tuyaux, Il est placé en tribune au-dessus de la porte d’entrée[25]. Ainsi, peu après les guerres de Cent ans et de Religion, Bellebranche a pu réparer ses autels abîmés. En plaçant autour de chacun d’eux un antependium. L’ensemble dénote un reste de richesse que rien n’est venu augmenter.

La tour Saint-Michel

À proximité de l’emplacement de l’église abbatiale se trouve un bâtiment à deux étages, nommé aujourd’hui la tour Saint-Michel. Elle est également nommée "chapelle Saint-Michel " dans le registre de la matrice du cadastre de Saint-Brice. Les propriétaires actuels le dénomment infirmerie. Le bâtiment a été restauré en 2012, révélant une croix de consécration.

La maison abbatiale

-

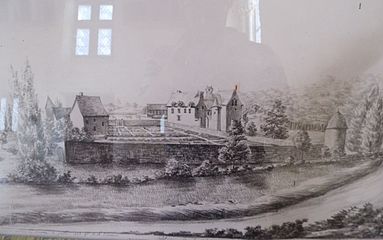

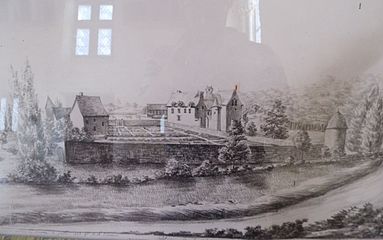

Maison abbatiale de Bellebranche, attribuée à Legay de Prélaval 1715, coll. part.

Maison abbatiale de Bellebranche, attribuée à Legay de Prélaval 1715, coll. part.

La maison abbatiale, représentée ci-dessus, est un corps principal à deux ailes en retours avec au centre un bâtiment à un étage surmonté d’un campanile. L’aile est une ancienne chapelle, qui fut dédiée un temps selon un procès-verbal de 1762 à saint Louis[26].

L’aspect actuel du logis résulte de la réhabilitation effectuée pour Albert de Sars, propriétaire du logis au début du XXe siècle, qui fit rouvrir les portes et fenêtres à ogives murées auparavant. Les sculptures des fenêtres à meneaux, des frontons, des portes ont été exécutées par Auguste Gaullier (1825-1909), sculpteur au Mans et Robin Greviller (1874-1922)[27].

Un cadran solaire daté de 1711 et le millésime 1733 gravé sur un arrêtier, indiquaient l'époque des modifications (ou mutilations) antérieures. La chapelle à porte ogivale en grès roussard a retrouvé ses anciennes fenêtres, qui avaient été murées ; l'une d'elles est même surmontée désormais de l'écusson de l'abbaye sur lequel on voyait « une aigle portant une branche de chêne ». Un grand arc ogival en grès roussard de 6 m × 6,60 m a été rouvert sur la façade est : il était peut-être le point de départ d'un cloître conduisant à l'église ou à l'abbaye proprement dite ; peut-être aussi était-ce l'ouverture d'un de ces porches intérieurs souvent utilisés dans les châteaux du XVe siècle.

On a trouvé de petites croix de fer de 0,20 m de longueur dans les murs, et, çà et là, des pierres calcinées témoins des incendies du XVIe siècle, quand l'abbaye tomba aux mains des huguenots. Le corps de logis est flanqué d'une aile à l'est et de la chapelle à l'ouest. La façade nord a une tour engagée dans l'angle intérieur et logeant l'escalier.

Sont inscrits à l'inventaire des Monuments historiques depuis le (Notice no PA00109583, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture) : l'ancienne chapelle du logis abbatial, le bâtiment romain (aile des convers, réfectoire), le logis dit « chapelle Saint-Michel » ; l'emplacement et les vestiges des églises et cloître disparus (cad. A 13, 18, 29, 30, 408, 410).

Voir aussi

Articles connexes

Abbayes de la Mayenne :

- Abbaye de la Roë

- Abbaye Notre-Dame d'Évron

- Abbaye de Clermont

- Abbaye du Port-du-Salut

- Abbaye de Fontaine-Daniel

Sources et bibliographie

- « Abbaye de Bellebranche », dans Alphonse-Victor Angot et Ferdinand Gaugain, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [détail des éditions] (lire en ligne), t. IV, p. 51. Idem pour François de Donadieu et Jean du Hardas.

- Archives départementales de la Sarthe : Chartrier de l'abbaye (44 registres, une liasse et 35 chartes); fds. mun., 840. Les archives de la Sarthe possèdent la presque totalité du chartier de Bellebranche[note 15]. Après que Henri IV de France eut donné l'abbaye aux Jésuites de la Flèche, ceux-ci transfèrent ce chartrier qui, à la Révolution française, est passé de la Flèche au Mans avec les papiers de l'ancien collège royal.

- René Despert, Abbaye de Bellebranche - Histoire de l'abbaye, sources et patrimoine, 2016 (thèse de doctorat).

- Gilles Ménage : Histoire de Sablé, p. 165.

- Cartulaires de l'abbaye Notre-Dame d'Évron et de N.-D. de la Couture au Mans

- Gallia Christiana, t. XIV, p. 441.

- Archives départementales de la Mayenne, deux registres de la série H.

- Pierre-Jean Le Corvaisier, Histoire des évêques du Mans, p. 457, 729.

- Mémorial de la Mayenne, t. II, p. 279.

- Bibliothèque de l'Arsenal, p. 925.

- Bibliothèque nationale, fonds français, 22.450, f.303; fds. lat. 5.441/2, f.451.

- Archives nationales, L. 975, KK. 324, S 6287, S 6288 (Inventaires des titres concernant l'abbaye de Bellebranche).

- Victor Duchemin, Charte du roi Charles V, , Revue d'Histoire et d'Archéologie du Maine, tome II, 1877, p. 112-118.

- Chart. de Juigné, de saint-Brice.

- De Rochemonteix, Le collège de La Flèche.

- O. de Poli, Hist. des Courtin, p. 293.

- Registres paroissiaux de Saint-Brice, Grez-en-Bouère, Bouère, Saint-Denis-d'Anjou.

- historique de l'abbaye, sur le site de l'abbaye de Bellebranche.

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture

:

: - Mérimée

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

Notes et références

Notes

- ↑ L'abbé Angot croirait volontiers, quoique le fait ne soit mentionné dans aucun acte connu, qu'il s'agissait alors d'un ermitage semblable à tous ceux qui peuplaient les forêts du Maine et de l'Anjou aux XIe et XIIe siècles.

- ↑ La grand-tante de Robert III de Sablé est l’épouse de Geoffroy de Château-Gontier. La belle sœur de Robert III, Mélissande de Briolé est l'épouse d'Alard III de Château-Gontier.

- ↑ Règle mitigée, dite Clémentine : nommée d'après le pape Clément V qui l'avait autorisée.

- ↑ Cette charte est dans un des deux recueils de titres qui composent tout le fonds de Bellebranche aux archives de la Mayenne. Elle est parvenue à l'état de copie de la fin du XVe siècle ou du commencement du XVIe siècle, écrite sur un papier très-délabré, qui a été publiée au XIXe siècle.

- ↑ Le Bignon, ferme, à Saint-Loup (Mayenne)

- ↑ Les Chenets, château, en Bouessay (Mayenne).

- ↑ Etriché (Maine-et-Loire).

- ↑ Epineu-le-Séguin (Mayenne).

- ↑ ou Jean D'Ansières évêque du Mans de 1439 à 1451 ?

- ↑ Un profès (féminin : une professe) est celui ou celle qui a fait les vœux par lesquels on s’engage dans un ordre religieux, après que le temps du noviciat soit expiré. (Source Wiktionnaire)

- ↑ Joseph Lemercier : né à La Chapelle-d'Aligné en 1733.

- ↑ François-Anne Gouzay : né à Ville-Dieu (diocèse de Chartres) en 1729.

- ↑ Un religieux nommé Jean de Bartinellis est autorisé par le pape Nicolas V à passer à l'Ordre de Saint Benoît le 15 décembre 1450.

- ↑

« ... il envoya deux commissaires pour dresser procès-verbal de l’estat du couvent que les anglois avaient ruiné : ils s’y transportèrent et virent l’église toute découverte, les vitres cassées, les autels renversés, les cloîtres rompus, une partie des dortoirs brûlés, et tous les riches sépulchres de seigneurs de Sablé et Château-Gontier, fondateurs et biens facteurs de cette abbaye, brisés et mis en pièces. De sorte qu’il n’estoit demeuré que quelques logements pour l’habitation de cinq ou six religieux et une chapelle pour faire le service. »

— Le Corvaisier de Courteilles, A., Histoire des évêques du Mans, Paris, 1668, p. 729

- ↑ Chartier de Bellebranche : une cinquantaine de registres.

Références

- ↑ (la) Leopold Janauschek, Originum Cisterciensium : in quo, praemissis congregationum domiciliis adjectisque tabulis chronologico-genealogicis, veterum abbatiarum a monachis habitatarum fundationes ad fidem antiquissimorum fontium primus descripsit, t. I, Vienne, Puthod, , 491 p. (lire en ligne), p. 225

- ↑ « Abbaye de Bellebranche », notice no PA00109583, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ↑ Cartulaire de la Couture, p. 103.

- ↑ Archives départementales de la Mayenne, II.

- ↑ Province du Maine, t. IV, p. 126

- ↑ Maison de Laval, t. I, p. 51

- ↑ Louis-Julien Morin de la Beauluère, Guillaume Le Doyen, p. 301

- ↑ Cartulaire de la Couture, p. 255

- ↑ ibid., p. 291

- ↑ ibid., p. 355

- ↑ ibid., p. 357

- ↑ Gilles Ménage, Dom Piolin, Corvaisier de Courteille

- ↑ (la) Claude Robert, Gallia Christiana, Paris, , p. 536

- ↑ Inventaire des titres de la mense conventuelle de Bellebranche, t.2, p. 95-96. A.N. S 6287.

- ↑ t. II/1, p. 229, d'après Supplem. Urbani V, no 37, fol. 155, ad annum 1363, 4 julii

- ↑ Siméon Luce, Histoire de Bertrand Du Guesclin et de son époque, Hachette, 1870, t. I, p. 489.

- ↑ Actuellement, église de la Trinité dans le quartier de la Doutre.

- ↑ « Charte du roi Charles V dispensant les moines de Bellebranche ruinés par la guerre de payer à son Trésor les droits d'amortissement dus pour les acquisitions qu'ils ont faites depuis 1344. »

- ↑ Chantemelle, ferme, en Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne).

- ↑ La publication du Père Denifle sur La désolation des églises de France (t. II/1, p. 229, d'après Supplem. Urbani V, no 37, folio 155, ad annum 1363, 4 julii), confirme les détails déjà donnés sur l'état de dévastation de l'abbaye dans la première période de la guerre de Cent Ans. « Couvent, maisons, édifices, résidences, presque tout avait été saccagé, brûlé pendant les guerres par les ennemis du roi et du royaume. Les revenus étaient tellement réduits qu'ils ne pouvaient qu'à peine suffire à l'entretien des religieux, la moitié de l'année, et rendaient impossible la restauration de l'abbaye si le pape n'y subvenait. »

- ↑ ADS, Q 320.

- ↑ R. P Denifle, La désolation des églises, etc., t.II/1, p. 229, d’après Suppl. Urbani V, no 37, fol. 155, ad. Ann. 1363, julii 4 : Quod dictum monasterium, domus, edifica et habitationes ejusdem per inimicos regis et regni Francie, vigentibus guerris, quasi totaliter destructa et pro magna parte concremata fuerunt, et redditus ejusdem adeo et intantum attenuati quod vix sufficere possunt ad mediam sustentationem religiosorum ejusdem, nec possent dictum monasterium reparare nec dictas domos reedificare nisi ipsis per sdem apostolicam subveniatur.

- ↑ Lettres communes Urbain t.II no 5572 (A. 154 f°494).

- ↑ Dominique Érault, chercheur à l’inventaire et conservateur des Antiquités et Objets d’Art (1954-2012). A expertisé ces deux dessins et en a conservé une copie.

- ↑ ADS, D 14.

- ↑ ADS, D 04.

- ↑ Angot, Dictionnaire historique et topographique de la Mayenne, Tome IV, page 51.

Portail du monachisme

Portail du monachisme  Portail de la Mayenne

Portail de la Mayenne  Portail de l’Anjou et de Maine-et-Loire

Portail de l’Anjou et de Maine-et-Loire  Portail de l’architecture chrétienne

Portail de l’architecture chrétienne  Portail des monuments historiques français

Portail des monuments historiques français